2025年3月,华中科技大学同济医学院附属同济医院器官移植研究所兰培祥教授、陈知水教授和肝脏外科程琪教授研究团队在Journal of Hepatology发表题为”Sour Neuronal Signalling Attenuates Macrophage Mediated Liver Injury”的研究论文。研究使用单细胞转录组测序技术等多种技术,深入阐述人鼠中减轻肝缺血再灌注损伤的脑-肝轴调控通路,发现酸味刺激竟然可以通过神经信号缓解肝脏损伤!这一发现不仅为肝脏疾病的治疗提供了新思路,还从现代科学的角度验证了中医“酸入肝”的理论。

文章标题:Sour Neuronal Signalling Attenuates Macrophage Mediated Liver Injury

期刊名称:Journal of Hepatology

影响因子:26.7

合作单位:华中科技大学同济医学院附属同济医院

百迈客生物为该研究提供了10X单细胞转录组测序技术服务。

研究背景

在中医理论中,酸味与肝脏有着密切的关系。中医经典《黄帝内经》中提到“酸入肝”,认为酸味食物能够滋养肝脏,调和气血,促进肝脏的生理功能。像柠檬、山楂、醋等酸味食物,常被用来调理肝气郁结、疏肝解郁。这次的研究,不仅让中医的古老智慧得到了科学验证,还为酸味在肝脏疾病治疗中的应用提供了新的依据。

肝损伤是多种肝病常见的病理生理基础,与炎症有关。肝缺血再灌注损伤是一种局部无菌炎症响应,主要由先天免疫细胞驱动,是肝切除术中早期器官功能障碍和衰竭的重要原因。传统认为肝缺血再灌注引起的炎症是由肝和死亡细胞释放的DAMP(损伤相关分子蛋白)被肝驻留库普夫细胞、单核细胞、单核-巨噬细胞等识别,释放趋化因子和促炎症因子,招募循环白细胞促使炎症发生。此外,近年来,神经免疫调控成为研究热点,科学家们发现,神经系统可以通过释放神经递质、神经肽等分子来调节免疫反应。然而,如何通过神经信号来治疗肝脏炎症,仍然是一个未解之谜。

材料及方法

研究方法:单细胞核转录组测序(n=3,肝及腹腔神经节),组织学染色,荧光染色,病毒示踪,免疫印记,免疫沉淀串联质谱,bulk RNA-seq,qRT-PCR,流式细胞术等。

研究材料:C57BL/6J小鼠缺血再灌注损伤模型,Fam19a2-/-Ccr2-/-小鼠,小鼠海马神经元细胞系HT122。

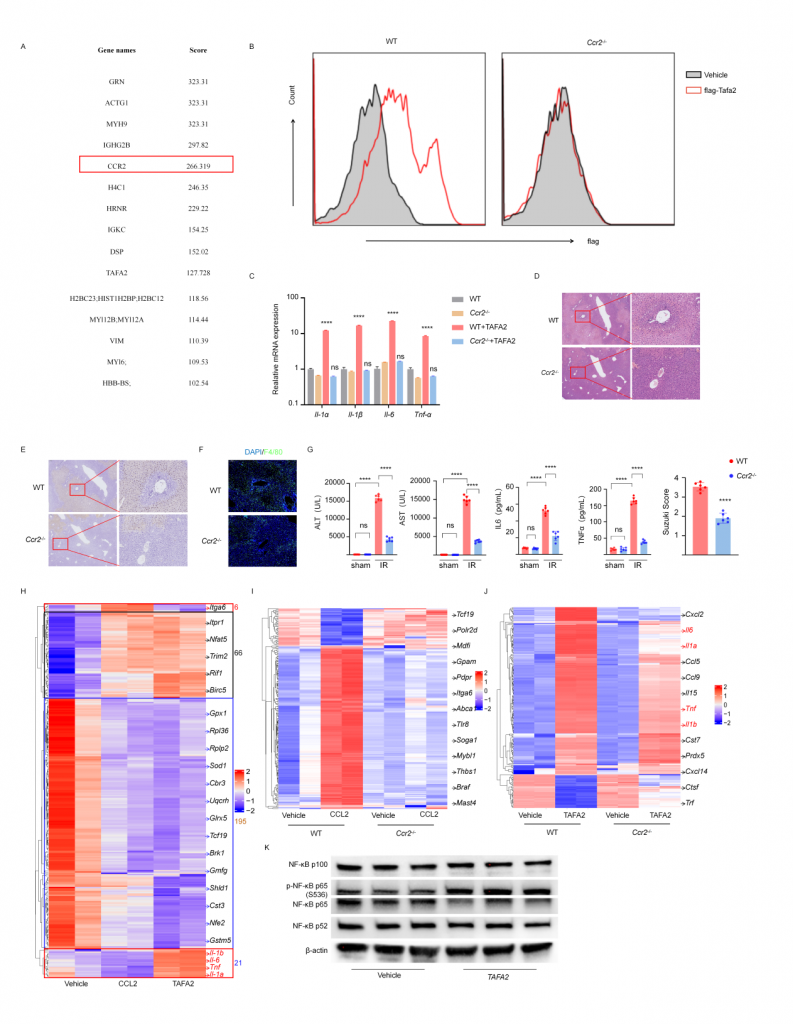

研究结果

1.酸刺激减轻肝缺血再灌注损伤

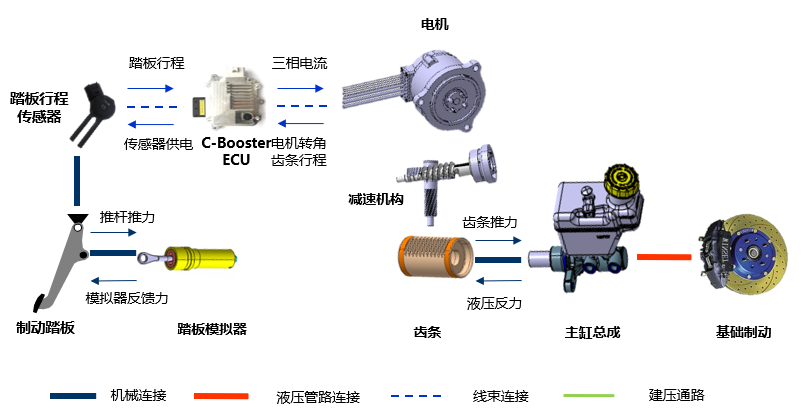

研究者首先构建酸刺激下肝脏缺血再灌注损伤(IRI)小鼠模型,发现酸刺激可以减少肝组织损伤以及血清标志物水平。但是,使用丁卡因局麻小鼠舌头或者灌胃柠檬酸不能减少肝损伤和血清标志物水平;NMDAR阻断剂1(阻断NMDAR介导的兴奋性突触传递)立体定位注射到腹后内侧核(VPN)后,酸刺激后IRI肝的血清标志物水平和肝损伤程度无明显变化,表明神经系统在酸刺激减轻IRI过程中起重要作用。此外,小鼠VPN注射示踪病毒的实验结果显示,肝脏以及CG(腹腔神经节)均检测到荧光,行腹腔神经节切除术能降低IRI肝的组织损伤和血清标志物水平,表明酸刺激减轻肝损伤过程通过脑-CG-肝轴。

图1-酸通过神经减轻小鼠肝脏缺血再灌注损伤

图2-脑和肝中分布的H129感染神经

2.酸刺激通过减少TAFA2产生降低肝IRI

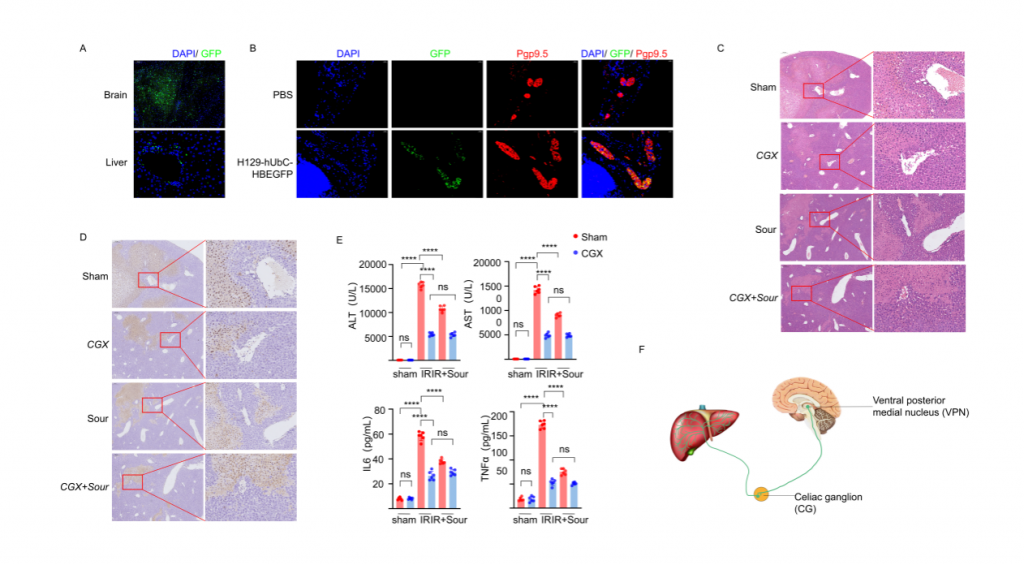

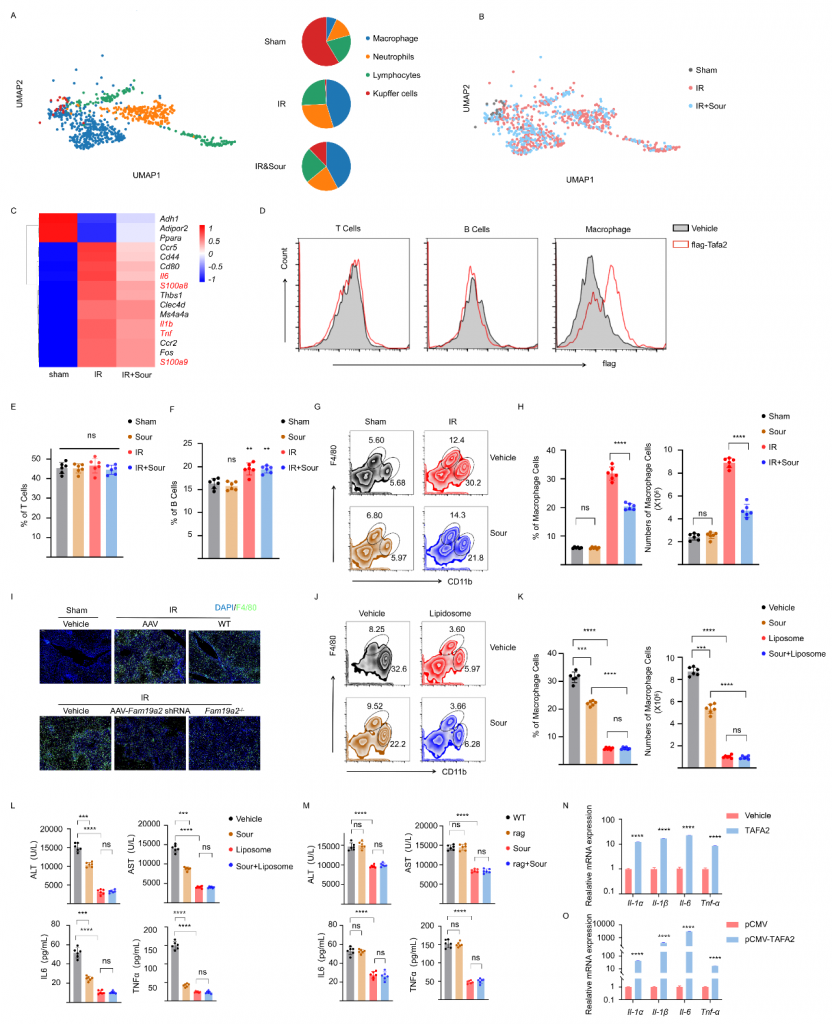

对肝IRI小鼠、酸刺激后肝IRI小鼠及sham(假手术)小鼠的肝脏和CG进行单细胞核转录组测序,结果显示IRI引起肝细胞和神经元基因表达谱发生变化,IRI肝中免疫细胞数量增加,但酸刺激后IRI样本中免疫细胞数量减少。神经元较为特异性地表达TAFA2,IRI可引起肝神经元TAFA2表达水平增加,但酸刺激使得TAFA2表达水平降到与sham对照组相近水平。实验发现钾离子可引起小鼠海马神经元细胞系HT22显著高表达TAFA2,使用钾离子通道抑制剂可减轻肝损伤,支持酸刺激通过神经系统减轻肝损伤的假设。进一步的,使用慢病毒敲低神经元TAFA2表达水平或使用TAFA2敲基因鼠,发现IRI引起的肝组织损伤、巨噬细胞浸润以及血清标志物水平降低,表明TAFA2在肝IRI中有着重要作用。

图3-酸刺激减少小鼠IRI肝中神经细胞Fam19a2表达水平

图4-Fam19a2敲除或敲低,使得小鼠肝脏缺血再灌注损伤降低

?3.IRI肝中TAFA2与巨噬细胞相互作用

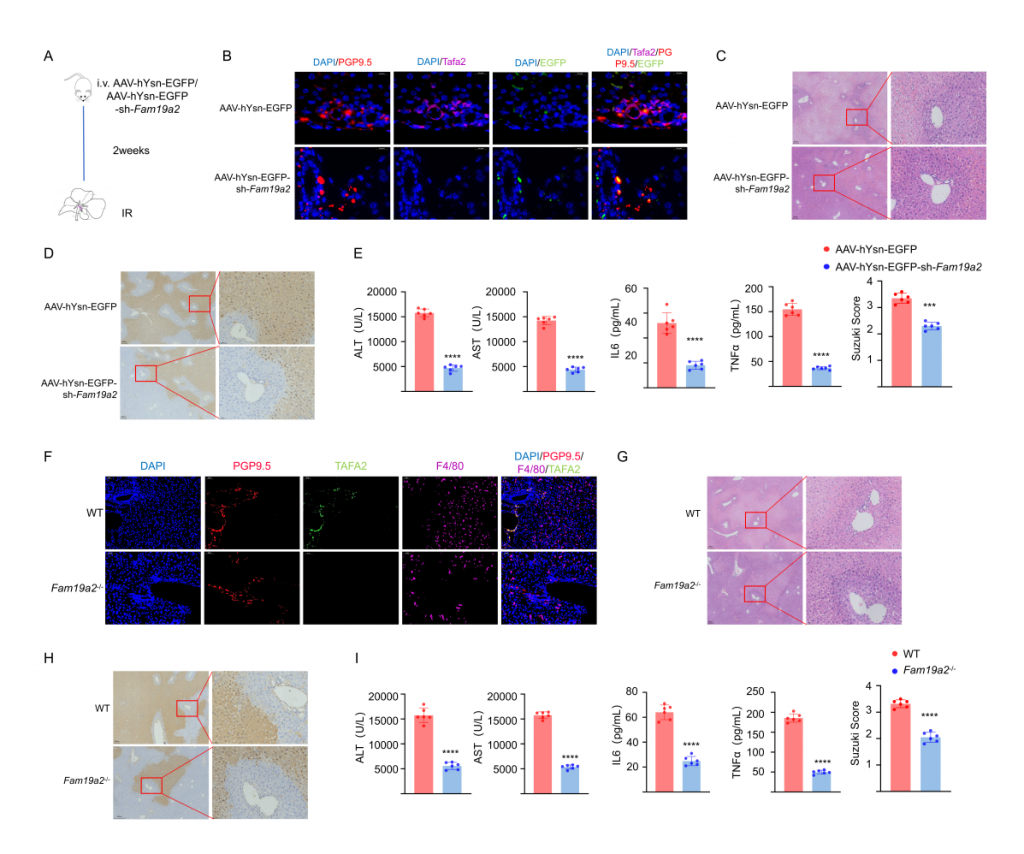

体外实验发现TAFA2不引起肝细胞凋亡;snRNA-seq数据显示IRI肝中巨噬细胞比例增加且炎症相关基因表达水平增加,但在酸刺激组中降低;流式细胞术实验结果表明,TAFA2与巨噬细胞结合而不与T/B细胞结合,不论是否酸刺激T/B细胞比例无显著变化,IRI肝中CD11b+F4/80low?巨噬细胞增加而酸刺激可降低该巨噬细胞数量;TAFA2敲除或敲低抑制IRI肝中巨噬细胞的浸润,这些结果表明TAFA2促进巨噬细胞活化。体外实验结果表明,TAFA2可以激活BMDM(骨髓来源巨噬细胞),引起Il1α,Il1β,Il6和Tnfα的表达,这些结果表明TAFA2激活的巨噬细胞介导了肝IRI。

图5-TAFA2使得IRI中巨噬细胞比例增加,刺激炎性细胞因子的产生

4.TAFA2通过CCR2与巨噬细胞互作

体外实验表明巨噬细胞上的CCR2是TAFA2受体,CCR2敲除小鼠IRI肝的组织损伤以及巨噬细胞浸润降低,血清标志物水平降低。TAFA2或CCL2刺激后BMDM的bulk RNA-seq数据表现出几乎一致的转录组表达谱,粘附、代谢、Ras信号通路相关差异基因表达上调,代谢和核糖体通路相关基因表达下调,TAFA2诱导BMDM更高的表达Il1α,Il1β,Il6,Tnfα以及干扰素相关基因,促进巨噬细胞介导的炎症响应。进一步实验表明TAFA2促使巨噬细胞介导的炎症响应主要依赖CCR2,但巨噬细胞上也可能存在其他的TAFA2受体。

图6-TAFA2与巨噬细胞表面CCR2互作

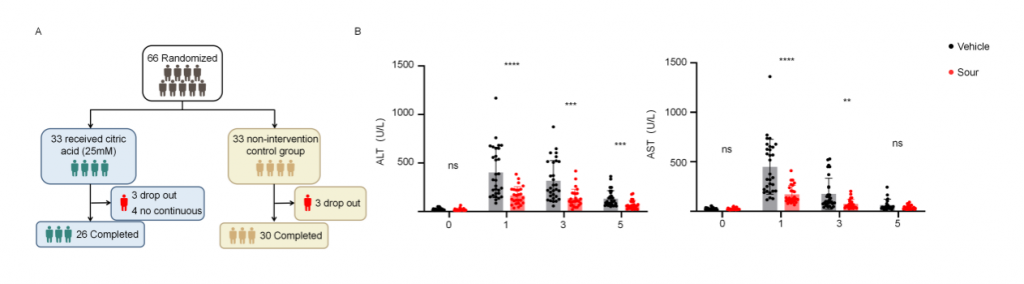

5.酸刺激减轻人类肝切除术中肝IRI

为了确认酸刺激在人类肝IRI中的作用,研究者进行了开放、随机、空白对照临床试验(ChiCTR2400088096),包含多种良性/恶性肝肿瘤、肝外伤、脓肿、囊肿和包虫病,由于手术期间门静脉短暂阻断以减少肝切除过程中出血,导致肝出现缺血再灌注损伤。干预组33名患者,术前24h开始,每8h给与新鲜的25mM柠檬酸(持续5min),对照组33名患者不接受酸刺激,剔除6名术中肝缺血超过30min患者以及4名依从性差患者,肝切除术后第1/3/5天对患者肝功能进行评估,结果显示酸刺激组血清ALT和AST水平显著低于对照组,高ALT水平(>500 U/L)患者数量也显著更低,这些结果表明酸刺激可减轻人类肝切除术引起的肝IRI。

图7-酸刺激减轻人类肝切除术中肝IRI

研究总结

该研究首次揭示了脑-肝轴在肝脏IRI中的调控作用,阐明了酸味刺激通过神经信号通路缓解肝脏损伤的机制。研究不仅为肝脏IRI的治疗提供了新的思路,还为神经免疫调控在其他器官炎症中的应用奠定了基础。研究团队表示,未来将进一步探索神经刺激疗法在肝脏疾病中的应用,特别是通过调控脑-肝轴来缓解肝脏炎症和损伤。此外,研究团队还将深入研究TAFA2蛋白的作用机制,开发针对TAFA2-CCR2信号通路的靶向药物,为肝脏疾病的治疗提供更多选择。

]]>

猪不仅是重要的经济家畜,还在科研中扮演重要角色。猪器官与人类器官高度相似,被广泛用于临床前研究。

2020年,马斯克展示了植入脑机芯片的猪,展示了脑电波信号的变化;2021年以来,全球已完成猪器官移植到脑死亡患者的实验;2025年,空军军医大学西京医院又一次成功实施了猪肝脏异种移植到人脑死亡患者体内,与之前不一样的是,这次是切除人类肝脏后只保留猪肝脏,探讨猪肝能否完全替代人肝。

从时空实验应用条件看,猪的器官组织特征与人类接近,实验开发难度较低。猪是二倍体生物,基因组质量良好,有基因表达调控数据库和单细胞数据,便于跨物种比较研究。综上,时空技术的应用可提升研究精度,为后续研究提供精准参考。

生殖方向

1.猪早期卵子发生的时空图谱

英文标题:Spatiotemporal dynamics of early oogenesis in pigs

发表期刊:Genome Biology

影响因子:10.1

发布时间:2025-01

DOI:10.1186/s13059-024-03464-8

实验设计时空部分:

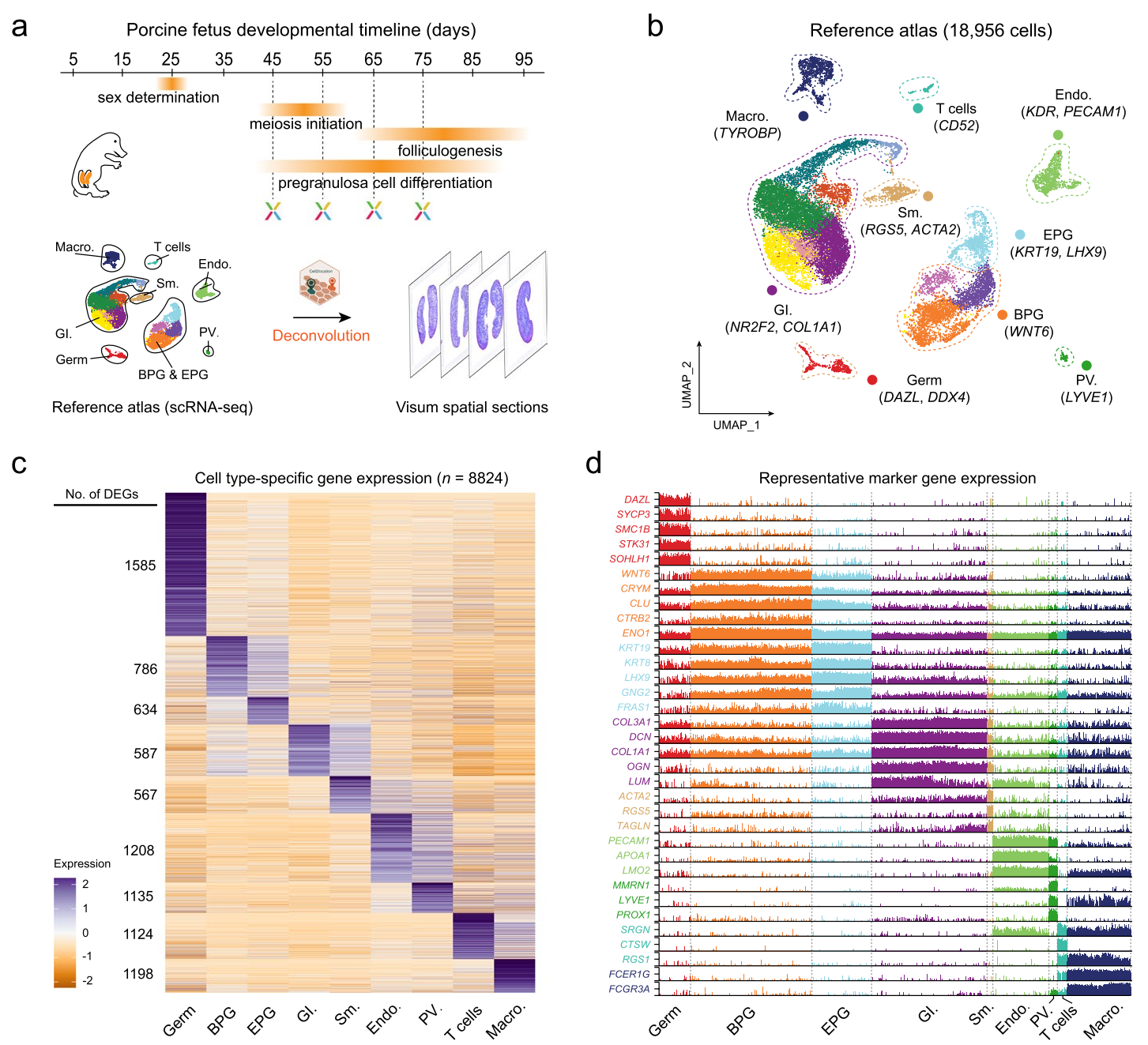

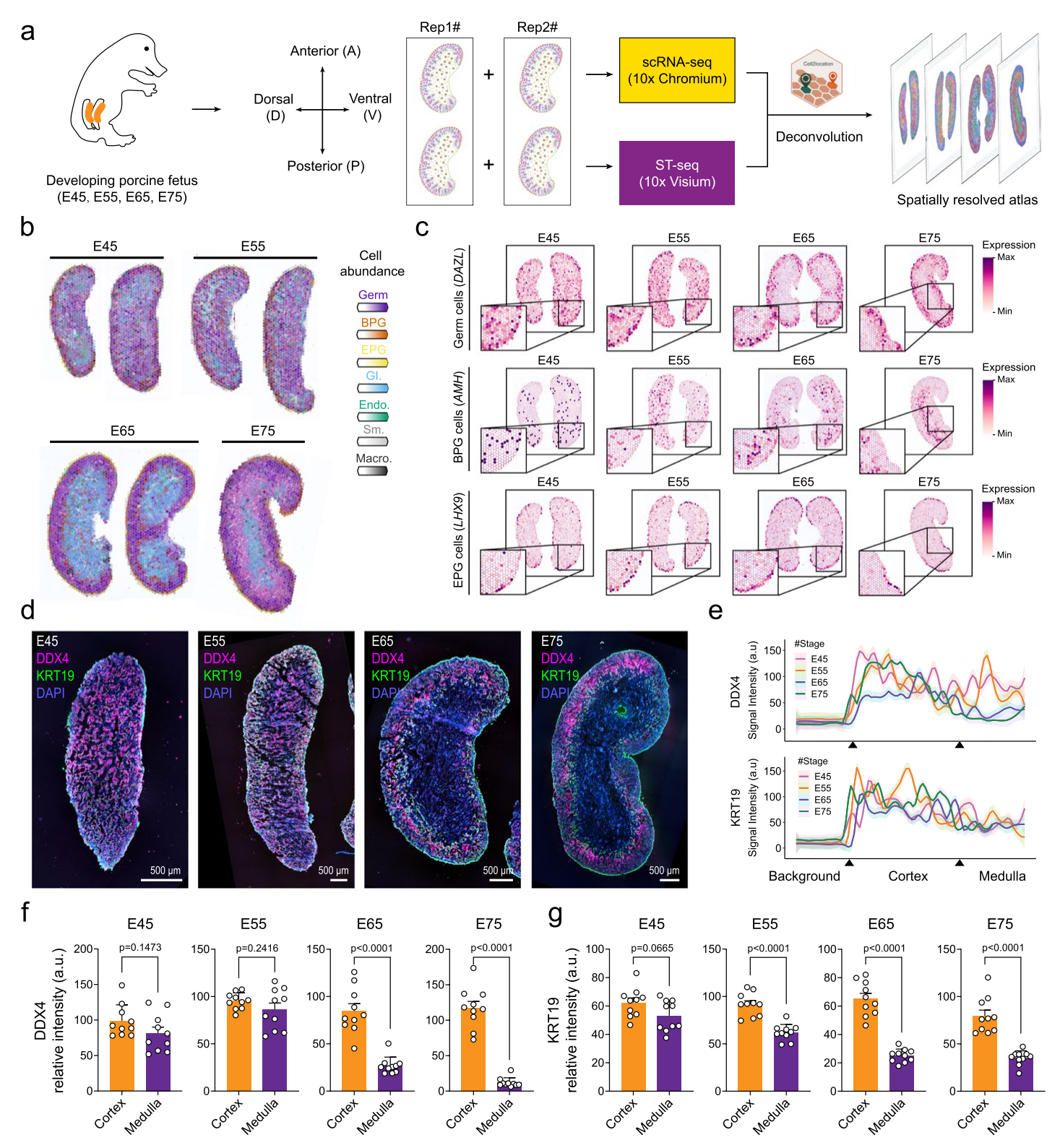

单细胞转录组,猪E45、E55、E65、E75胚胎卵巢(n=2)。

空间转录组,猪E45、E55、E65、E75胚胎卵巢,10x Visium;E65胚胎卵巢,BMKMANU S1000。

百迈客生物为该研究提供了百创S1000空间转录组技术服务。

研究内容总结:

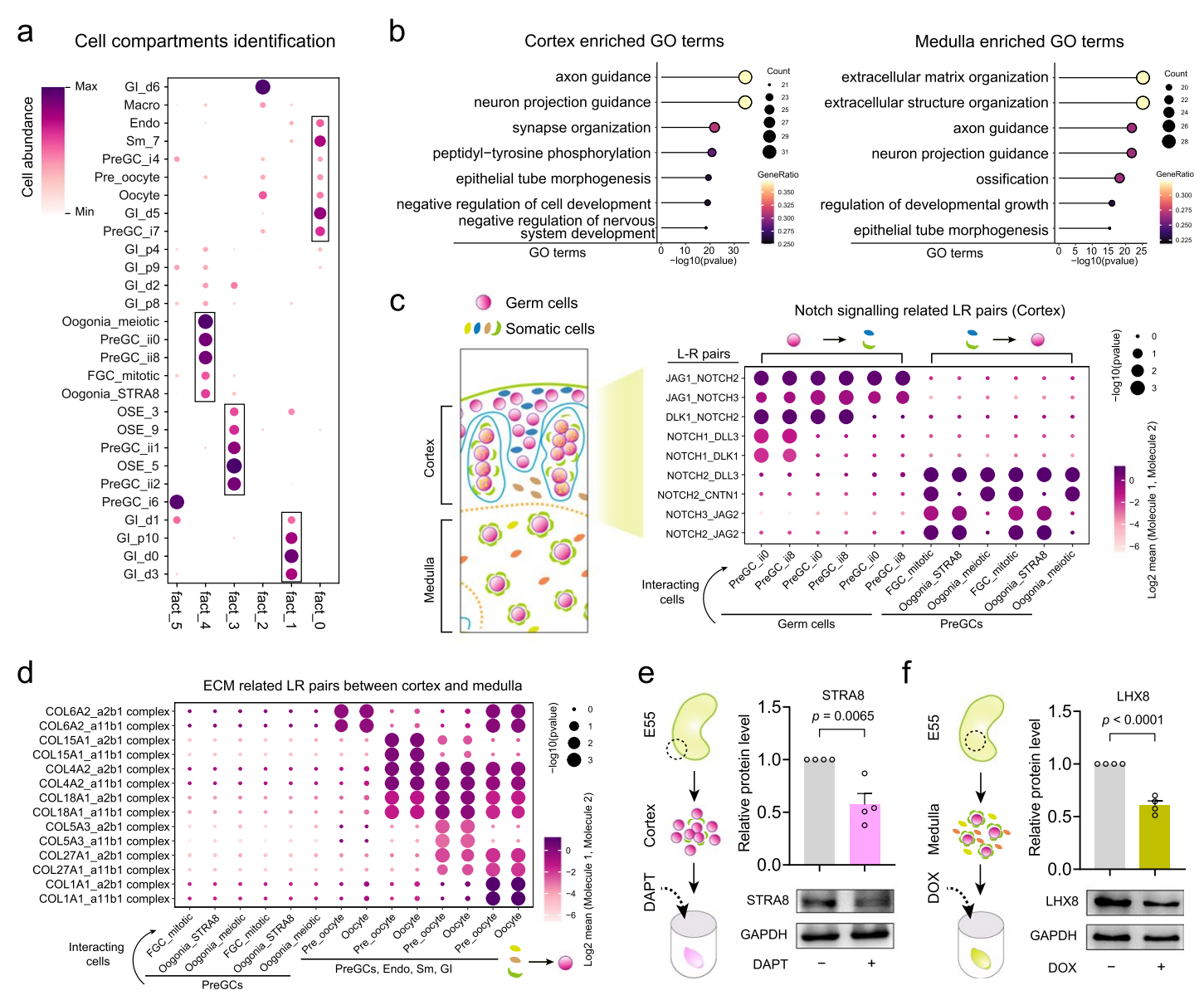

① 该研究结合单细胞RNA测序(scRNA-seq)和空间转录组学(ST)探索在猪卵子发生早期卵巢微环境的空间组织,构建时空基因表达谱。将卵子发生不同阶段的生殖细胞簇投射到空间图谱中,揭示了发育中的猪卵巢中生殖细胞的“皮质-髓质(C-M)”分布。猪和人之间的跨物种分析揭示了在卵子发生过程中生殖细胞的保守的C-M分布模式,提示猪可以作为人类早期卵子发生过程的理想研究模型。

② 利用ST数据进行RNA速度分析,确定了猪卵巢皮质和髓质区颗粒细胞系的分子特征和空间动力学。通过空间共定位分析和细胞间通讯分析,揭示了皮质和髓质区域生殖细胞和体细胞之间独特的细胞-细胞通讯模式。

③ 值得注意的是,卵巢组织的体外培养实验结果证实细胞间NOTCH信号传导和细胞外基质(ECM)蛋白在启动减数分裂和卵子形成程序中起关键作用,表明卵巢微环境对于生殖细胞的命运调控起着重要作用。

图1-基于Cell2location,使用scRNA-seq数据对ST数据进行解卷积

2.时空技术解析猪滋养层类器官与母胎界面细胞多样性

英文标题:Defining Cellular Diversity at the Swine Maternal-Fetal Interface Using Spatial Transcriptomics and Organoids

发表期刊:bioRxiv

发布时间:2024-10

DOI:10.1101/2024.10.21.619461

实验设计时空部分:单细胞转录组,滋养层细胞系类器官(n=3)。空间转录组:G65脐带残端附近1cm*1cm完整胎盘(包括母体和子代组织,n=4)。

研究内容总结:

① 研究者使用足月猪胎盘构建的sTO(猪滋养层类器官)可以扩增、冻存并成功复苏,高表达滋养层标志基因KRT18、ELF3以及GATA3,与猪胎盘表达标志更相似。此外,在人工基底膜中培养立刻形成悬浮培养可逆的局部顶面,通过和体内较为一致的基因表达和细胞通讯程序分化成不同滋养层细胞。与当前其他可用的体外模型相比,研究者开发的sTO是更理想的体外研究模型。

② 使用空间转录组技术定义妊娠中期猪母胎界面上滋养层原位转录组图谱,无需依赖传统标志,揭示了猪子宫和胎盘的新marker,可用于精准定义猪母胎界面组织学结构;数据还包含以往未分析到的腺窝区(areola)和交界区,定义出3种腺窝细胞亚群,例如主要位于胎盘间质附近而不明显与交界区直接接触的Areola-1。总之,该图谱为后续猪生殖研究提供了基础参考。

③ 空间数据可用于注释sTO单细胞转录组数据中的细胞类型,进一步分析发现sTO涵盖了猪胎盘中滋养层细胞群的发育和功能差异,sTO和胎盘组织具有相同保守的关键信号通路。此外,由于sTO中有更多增殖干细胞,因而仅在sTO单细胞数据中观察到增殖干细胞与其他滋养层间存在互作。总之,这些凸显了sTO在研究猪胎盘发育中的用途。

图2-空间转录组学解析猪母胎界面的全局表达情况

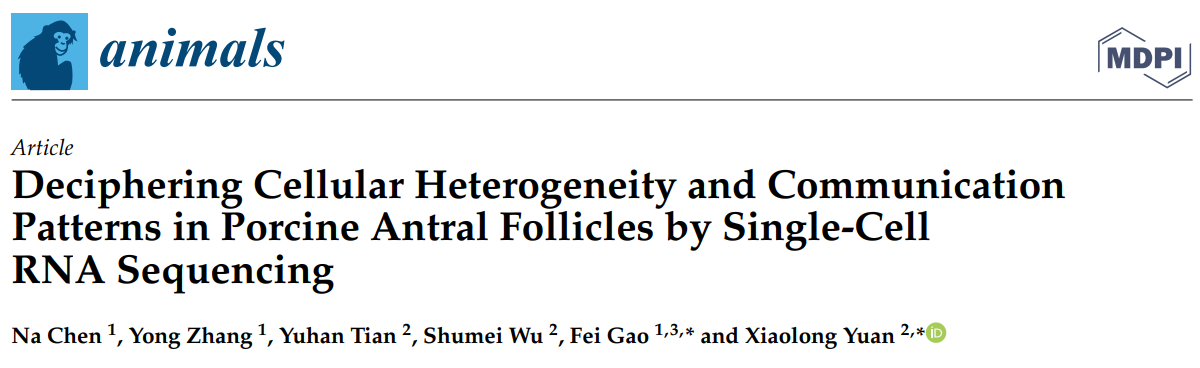

3.猪窦卵泡的单细胞图谱

英文标题:Deciphering Cellular Heterogeneity and Communication Patterns in Porcine Antral Follicles by Single-Cell RNA Sequencing

英文标题:Deciphering Cellular Heterogeneity and Communication Patterns in Porcine Antral Follicles by Single-Cell RNA Sequencing

发表期刊:Animals

发布时间:2023-09

DOI:10.3390/ani13193019

实验设计时空部分:单细胞转录组:D210母猪(取样前48h内注射5 IU PMSG)窦卵泡(n=2)。

研究内容总结:

① 单细胞数据揭示了猪窦卵泡内细胞的显著异质性,特别是颗粒细胞,研究者首次在猪中确认壁颗粒细胞(mGC)和卵丘细胞(nGC)存在不同亚群,例如mGC1亚群在激素信号转导中起到重要作用,而mGC2主要负责雌激素合成,cGC2负责糖酵解和卵丘扩张,cGC1亚群具有mGC和cGC两种颗粒细胞特征,表明卵泡内存在多种状态和功能的细胞。

图3-猪窦状卵泡中细胞的降维聚类结果

发育方向

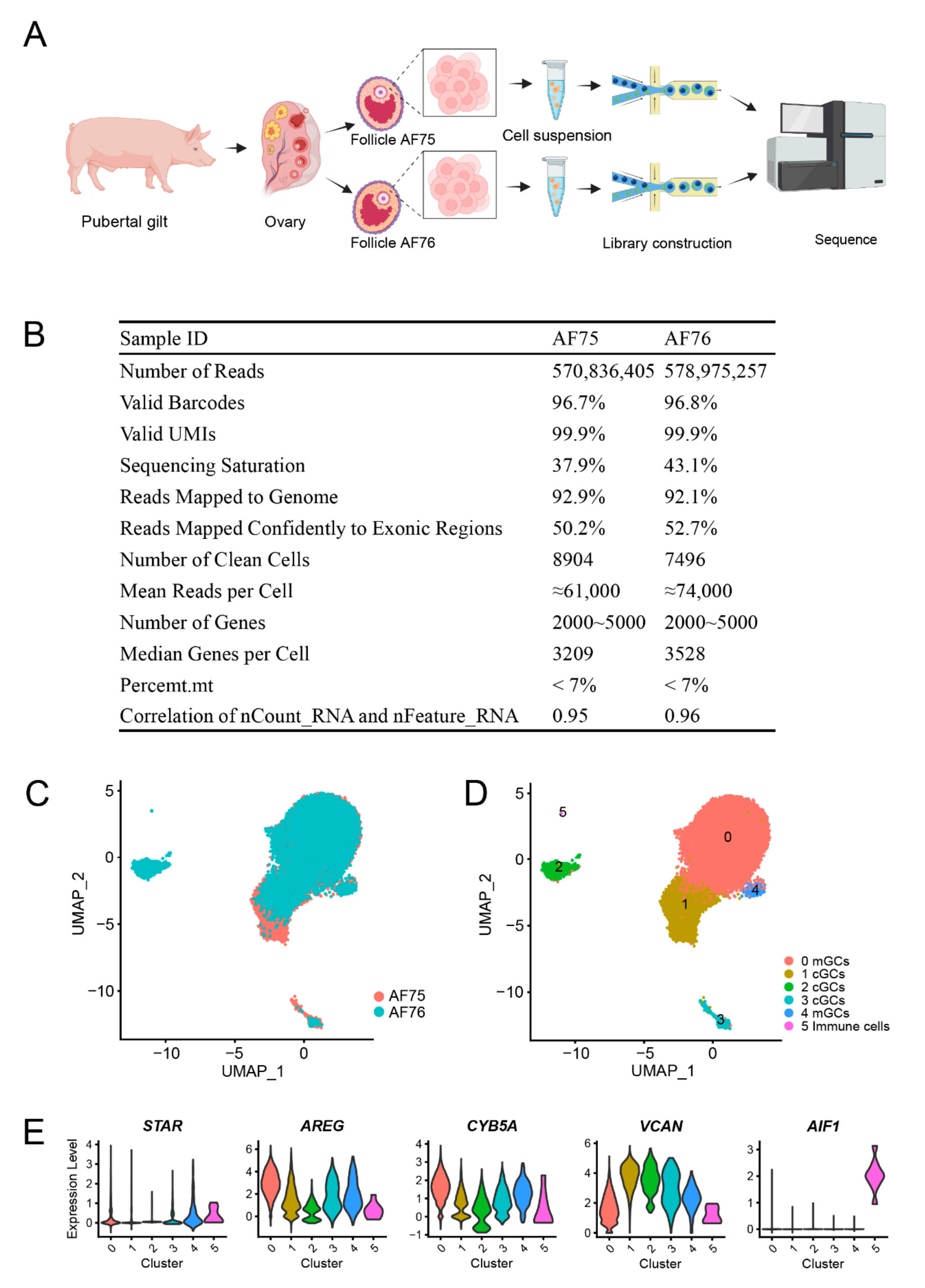

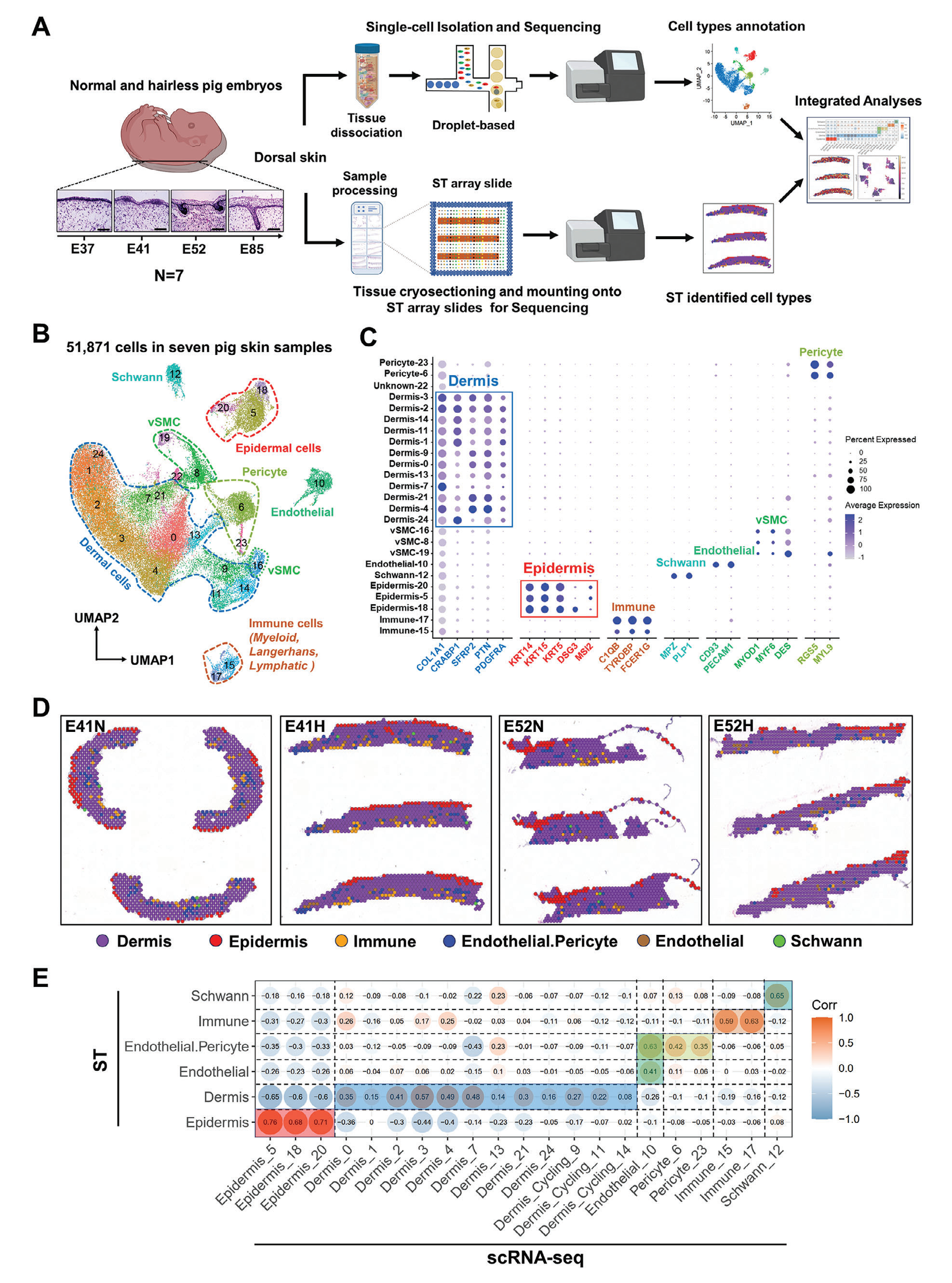

4.猪皮肤早期发育的时空图谱

英文标题:Integrating Single-Cell and Spatial Transcriptomics Reveals Heterogeneity of Early Pig Skin Development and aSubpopulation with Hair Placode Formation

发表期刊:Advanced Science

影响因子:14.3

发布时间:2024-04

DOI:10.1002/advs.202306703

实验设计时空部分:

单细胞转录组,E37胚胎(n=1,未知U),E41&E52&E85胚胎(每时期n=2,同窝有毛N、无毛H各1)。

空间转录组,E37胚胎(n=1),E41&E52&E85胚胎(每时期n=2,同窝有毛N、无毛H各1)。

研究内容总结:

① 单细胞数据分析得到7种主要细胞类型,空间转录组数据分析得到6种主要细胞类型,包括免疫细胞、内皮细胞、周细胞、施旺细胞等,且不同类型细胞空间分布与已知的皮肤组织解剖结构相一致,相关性分析表明单细胞数据和空间数据中鉴定出的细胞类型一致性较高。

② 联合已发表的人、小鼠皮肤单细胞数据分析,发现猪表皮细胞、免疫细胞以及周细胞表达更多保守的特异性标志基因,这些基因也与人类皮肤疾病相关,表明与小鼠相比,猪皮肤或许是一种更合适的人皮肤疾病研究模型。

③ 表皮细胞簇进一步聚类得到9种亚型,OGN+/UCHL1+ 细胞主要在E37U中存在,毛囊间表皮(IFE)基底层细胞与祖细胞从E41到E52表现出增加趋势。拟时序分析结果显示存在两种分化轨迹,OGN+/UCHL1+ 细胞—>IFE基底层细胞和真皮细胞前体(pre-DC)、OGN+/UCHL1+ 细胞—>成熟毛囊基底(Pc)发育和毛囊(HF)及角质细胞分化。真皮成纤维细胞簇进一步聚类得到乳头状成纤维细胞和网状成纤维细胞,进一步分析在E37U中鉴定出成纤维祖细胞。

④ 有毛猪中Pc的形成时期为E37-E41,无毛猪中缺乏Pc细胞。CytoTRACE、逆时序分析等结果表明,无毛猪OGN+/UCHL1+ 细胞增殖和迁移异常导致Pc不能正常形成,BMP和TGFβ是引起OGN+/UCHL1+ 细胞形成Pc的首个信号通路。

图4-ST和scRNA-seq鉴定的常见细胞类型的转录组之间具有高度一致性

5.猪出生后肝脏发育的单细胞动态图谱

英文标题:Single-cell dynamics of liver development in postnatal pigs

发表期刊:Science Bulletin

影响因子:18.8

发布时间:2023-09

DOI:10.1016/j.scib.2023.09.021

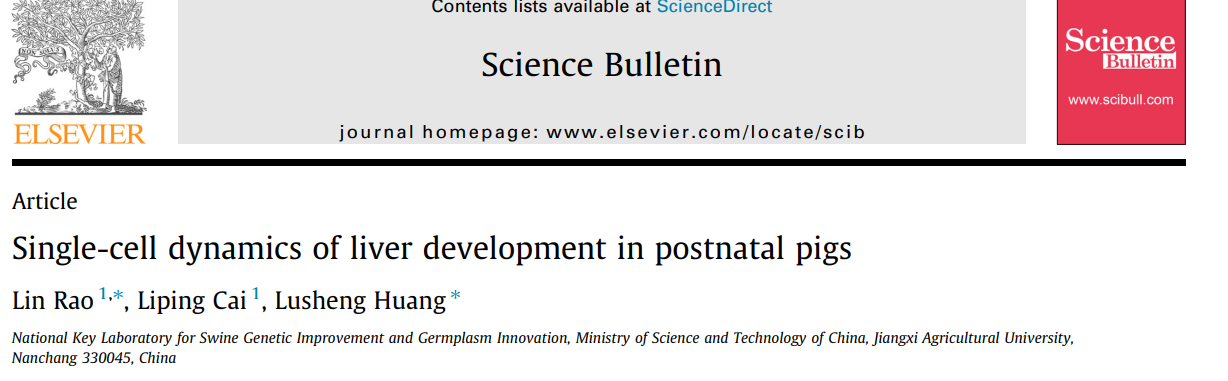

实验设计时空部分:

单细胞转录组,出生后不同胎龄猪肝脏,D30(n = 3),D42 (n = 3),D150(n = 1),D730(n = 2)。

单细胞核ATAC,D240(n=1)。

研究内容总结:

① 构建迄今最全面的出生后猪肝脏单细胞发育图谱,涵盖断奶前(30天)、断奶后(42天)、生长高峰(150天)和成年阶段(730天)这四个生长发育重要阶段,数据涵盖单细胞转录组、单细胞核转录组以及单细胞ATAC数据,共鉴定到23种细胞类型,包括肝脏中的三种稀有细胞类型,浆细胞样树突状细胞(pDCs),CAVIN3+IGF2+内皮细胞和EBF1+成纤维细胞。

② 发现断奶前仔猪和成年猪脂肪酸合成的差异,拟时序分析鉴定出5693个基因在三个发育阶段表现出显著表达水平变化,进一步分析发现33个阶段特异性转录因子,例如D30富集参与调节出生后肝细胞成熟的转录因子EZH2,D42富集参与调节昼夜节律的CLOCK,还首次鉴定出成年猪肝窦内皮特异性的转录因子LUAP2。通路富集分析结果显示不同发育阶段肝窦内皮细胞富集的通路不同,D40是免疫相关通路富集,D730中主要是代谢相关通路基因表达上调。

③ 猪D30免疫细胞主要是NK(自然杀伤细胞)和T细胞,以往有报道表明新生小鼠免疫系统重髓系细胞占比更大,出生D30猪肝脏免疫系统可能发生了从髓系细胞到淋巴系细胞的免疫系统转变。此外,猪trNK(组织驻留自然杀伤细胞)具有与人类相似的转录因子表达特征,或表明猪可以作为研究人trNK的理想模型。

图5-单细胞RNA测序(scRNA-seq)和单核RNA测序(snRNA-seq)鉴定发育中肝脏细胞类型

免疫方向

6.猪肾异种移植排异的时空图谱

英文标题:Spatiotemporal immune atlas of a clinicalgrade gene-edited pig-to-human kidney xenotransplant

发表期刊:Nature Communications

影响因子:14.7

发布时间:2024-04

DOI:10.1038/s41467-024-47454-7

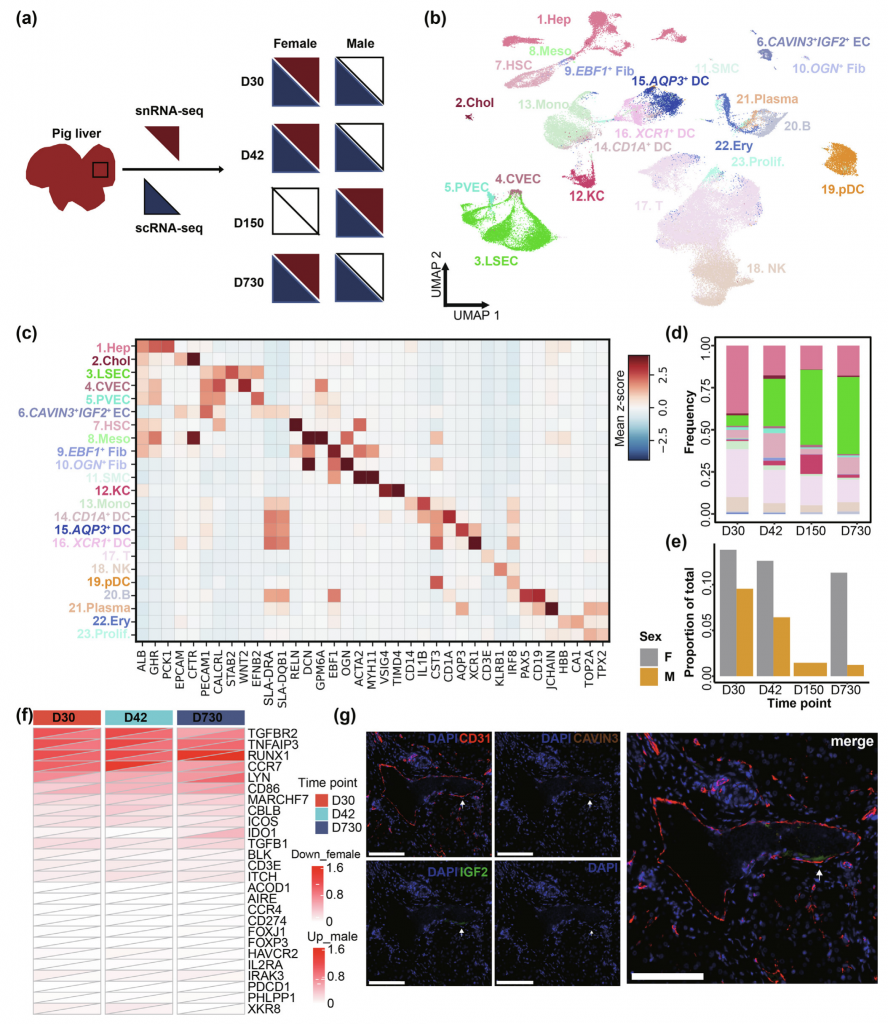

实验设计时空部分:

单细胞核转录组,移植前猪肾穿刺组织,移植后24h/72h/74h猪肾穿刺组织(n=4)。单细胞转录组,移植74h后切除的肾组织CD45+细胞(n=1);

空间转录组,移植前猪肾穿刺组织,移植后24h/72h/74h猪肾穿刺组织(n=4)。

研究内容总结:

① 基因编辑猪肾移植给脑死亡且双肾切除患者。数据分析结果显示,未在异种移植后的猪肾组织中发现急性细胞排异或IgM/IgG/配体蛋白结合的证据,但发现急性肾小管坏死和病因不明的血栓性微血管病变。

② 移植后猪肾中髓系细胞是人和猪肾中检测到的最多的免疫细胞,移植3天内人B细胞和T淋巴细胞很少检测到,3天后检测到的人免疫细胞增多但丰度远小于猪免疫细胞。

③ 移植3天后发现人类中性粒细胞和单核细胞主要与猪内皮细胞共定位,人巨噬细胞主要与猪基质细胞共定位,表明人免疫细胞对猪肾皮质浸润有限。

④ 移植猪肾中人和猪巨噬细胞更倾向于激活抗炎症基因表达。

图6-人髓系细胞对猪肾异种移植的有限浸润

7.猪空肠免疫细胞单细胞图谱

?

英文标题:Single-Cell Transcriptional Analysis of Lamina Propria Lymphocytes in the Jejunum Reveals Innate Lymphoid Celllike Cells in Pigs

发表期刊:The Journal of Immunology

发布时间:2024-01

DOI:10.4049/jimmunol.2300463

实验设计时空部分:

单细胞转录组,4周大仔猪,空肠固有层淋巴细胞(n=3),空肠先天淋巴样细胞(n=3)。

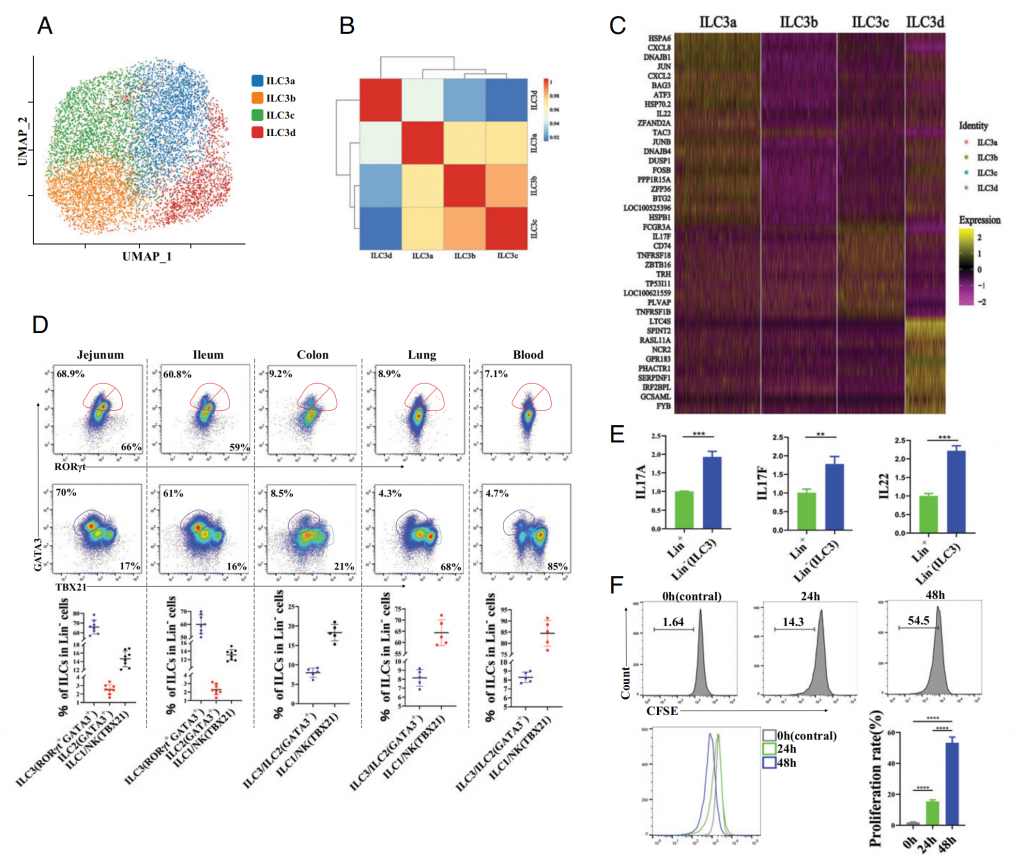

研究内容总结:

② 猪空肠ILC标志基因与人基因相似,包括IL-23R、AHR、NCR2等。此外,研究者发现ILC3可能分化成ILC2、ILC1和NK细胞。ILC3亚群种,ILC3b没有明显高表达基因,是ILC亚群中具有更高转分化可塑性的亚群,IKZF1和TGFB1可能与该过程有关。

③ 猪ILC3表达TAC3基因,该基因编码蛋白的受体是NK3R,可以促进释放促性腺激素释放激素,继而促进性激素释放,因此TAC3在促性腺激素轴上起到重要作用,因而可能存在肠/性腺轴,暗示猪肠道ILC3或调控性腺发育。

图7-猪空肠中lLC3s的分型研究

8.感染PEDV仔猪的空肠单细胞图谱

?

英文标题:Identification of Cell Types and Transcriptome Landscapes of Porcine Epidemic Diarrhea VirusInfected Porcine Small Intestine Using Single-Cell RNA Sequencing

发表期刊:The Journal of Immunology

发布时间:2023-02

DOI:10.4049/jimmunol.2101216

实验设计时空部分:

单细胞转录组,口服2ml PEDV-24h的3天大仔猪(n=1,4只猪样本混合),口服对照液体-24h的3天大仔猪(n=1,4只猪样本混合)

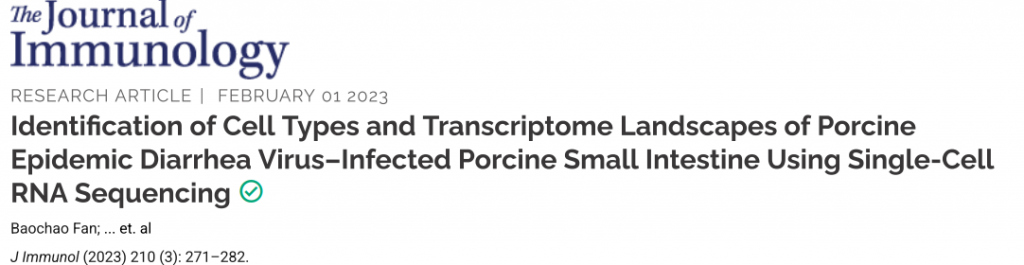

研究内容总结:

① 首次绘制感染PEDV(猪流行性腹泻病毒)的仔猪小肠单细胞图谱,使用人小肠细胞类型marker鉴定出12种细胞类型,发现猪小肠tuft细胞新特异性标志基因DNAH11,结果表明多数人小肠特异性marker也可以用到猪研究中。此外,猪小肠Th17细胞(3和9簇)特异性高表达IL17A、IL7F和IL22,但不高表达T细胞代表性CD3,这可能与猪T细胞分化有关。

② 抗菌肽(AMP)相关基因分析结果显示,仅DEFB115和REG3G在仔猪空肠部分的肠细胞中最为丰富,PEDV感染会导致REG3G显著上调。REG3G表达与IL33、MyD88、STAT3等相关,在体外实验中发现感染PEDV后IPEC-J2细胞IL33表达水平以及STAT3磷酸化水平显著增加,表明IL33-STAT3信号通路可能在PEDV感染诱导的REG2G表达中起到重要作用。

③ 功能富集分析结果显示,病毒感染导杯状细胞、tuft细胞和肠内分泌细胞中紧密连接和粘附连接通路水平显著降低,体外实验确认PEDV感染的IPEC-J2细胞中,紧密连接通路相关基因表达显著降低,但感染晚期粘附连接通路相关基因转录和蛋白质水平表达显著增加,这可能是由于不同肠细胞类型对PEDV感染的不同响应导致的。冠状病毒受体分析结果表明,猪小肠上皮细胞高表达多种不同的冠状面病毒受体,这一发现支持猪易受冠状病毒感染并表现感染相关肠道症状。

图8-猪小肠空肠段细胞类型的测定

同源器官比较

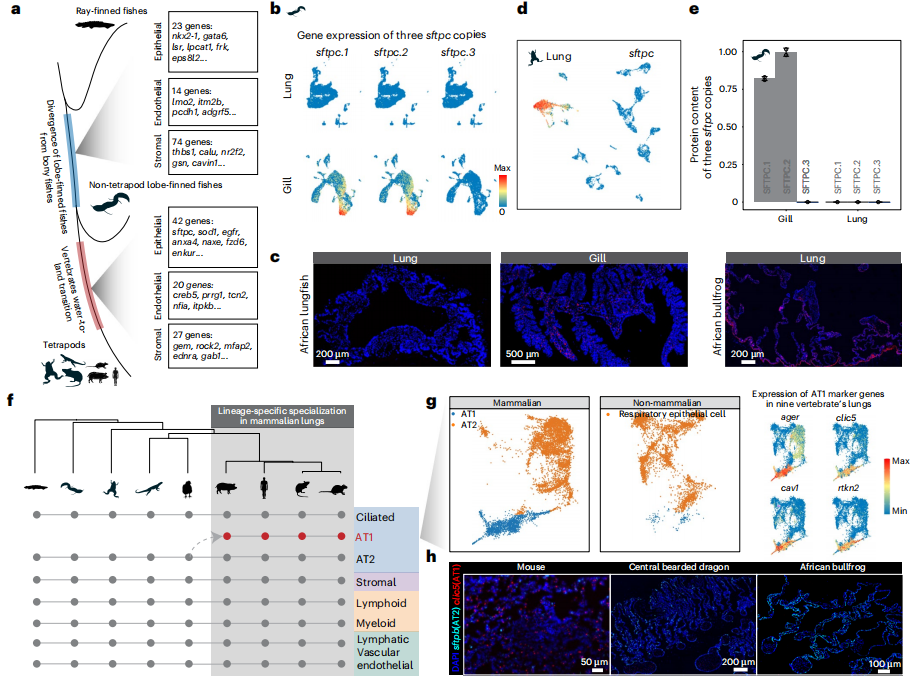

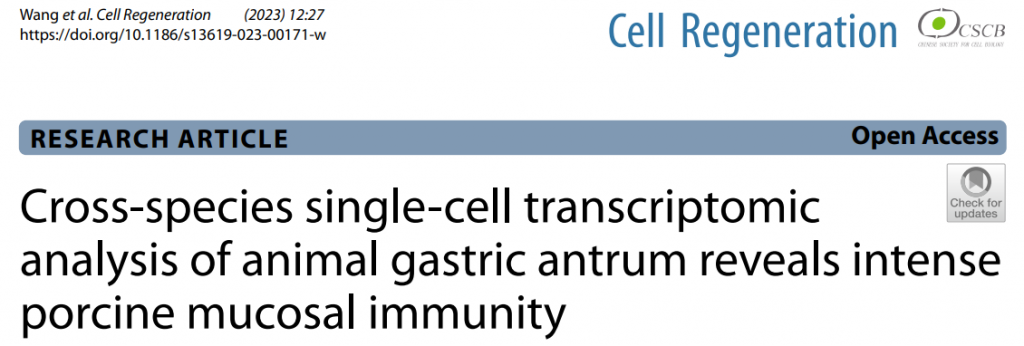

9.脊椎动物肺单细胞图谱

英文标题:Origin and stepwise evolution of vertebrate lungs

发表期刊:Nature ecology & evolution

影响因子:14.1

发布时间:2025-2

DOI:10.1038/s41559-025-02642-6

实验设计时空部分:

单细胞转录组测序:

塞内加尔多鳍鱼,肺(n=2),脑/食管/鳃/心脏/肠/肌肉/胃(各器官,n=1);

非洲肺鱼,肺(n=2),脑/食管/鳃/心脏/肠/肾/肌肉/皮肤/胃(各器官,n=1);

条纹斑竹鲨,壶腹/鱼鳍/心脏/肠/胰腺/鳃/牙(各器官,n=3),脑/食管/肾(各器官,n=2),脾脏(n=6),眼睛(n=1);鸡肺,E6/E7/P3(各时期,n=1);

非洲牛蛙肺(n=2);鬃狮蜥肺(n=1)。

人/小鼠/大鼠/猪的肺数据使用已有的单细胞转录组测序数据。

百迈客生物为塞内加尔多鳍鱼和非洲肺鱼除肺以外的组织,提供了百创DG1000单细胞转录组测序服务。

研究内容总结:

① 使用单细胞转录组测序分析9种动物的成体/胚胎肺组织及其他组织,发现软骨鱼具有多个肺发育所必须得遗传组分,包括肺特异性基因,但不同物种中这些基因的表达模式和功能可能有差异,表明软骨鱼距离拥有肺在“进化上只差一步之遥”;软骨鱼食管和胃中,少量细胞共表达对呼吸脊椎动物肺功能十分重要的sftpb和abca3基因,暗示颌类脊椎动物最近共同祖先(LCA)经历显著的演化变化,不仅发育出重要特征如颌和成对附件,还为肺最终出现奠定基础。

② 许多保守的非编码组分(CNE)来源于颌类脊椎动物祖先,暗示肺的遗传基础可能在脊椎动物演化很早就出现,但无肺蝾螈中缺失的CNE与其促肺活性无关,表明这些组分可能还具有除肺发育以外的多种功能;硬骨鱼祖先来源的CNE在无肺蝾螈表现出更高的丢失率,也反映出这些CNE具有显著的肺功能特异性,强调了复杂器官起源中调控组分演化的重要性。这些证据暗示肺起源的两个阶段过程,最开始颌类脊椎动物LCA出现基础的肺相关遗传组分,随后谱系演化出更特异性的肺增强子产生硬骨鱼;功能完全的肺可能在软骨鱼和硬骨鱼谱系分开后演化而来。

③ 全基因组复制对肺演化很重要,1866个肺相关直系同源基因中有776个是脊椎动物两轮全基因组复制(2R-WGD)的产物;哺乳动物谱系特异的基因复制也十分重要,sfta2-/-小鼠表现出明显的呼吸疾病,包括显著的炎症。

④ 研究成果支持了两个关于复杂器官的前期假设。首先,肺进化是一个逐步过程,与达尔文预测相一致,与眼睛和其他器官类似,肺演化似乎是随时间逐渐发生的。其次,反映了Jacob定律,即演化类似“修补匠”,使用已有的遗传基础,包括招募、征用已经存在的基因和调控组分。总之,这些结果表明调控网络的修改对肺的起源和演化是十分重要的,新基因或基因重复的出现提供了基础材料,即使这些基因并不会立刻发挥作用。

10.野猪/莱芜猪/杜洛克猪新生骨骼肌单细胞图谱

英文标题:Single-Cell RNA-Sequencing Provides Insight into Skeletal Muscle Evolution during the Selection of Muscle Characteristics

英文标题:Single-Cell RNA-Sequencing Provides Insight into Skeletal Muscle Evolution during the Selection of Muscle Characteristics

发表期刊:Advanced Science

影响因子:14.3

发布时间:2023-10

研究内容总结:

① 使用单细胞转录组测序技术绘制了野猪、莱芜猪和杜洛克猪新生骨骼肌驻留细胞图谱,鉴定出9种细胞类型,包括成肌细胞、肌细胞、卫星细胞等,定义两种新亚型,MT丰富FAP(?bro-adipogenic progenitors)以及肌细胞样FAP。

② 与不同物种的胎儿和成体骨骼肌相比,猪新生骨骼肌细胞组成类型更丰富。例如,猪新生骨骼肌卫星细胞不仅包含卫星干细胞(PAX7+),还包括两个有不同肌源性潜能的亚群(HES1+和TRIB1+卫星细胞);少有研究可解答骨骼肌中FAP的异质性,但本研究发现4种FAP亚群。与人、小鼠骨骼肌数据联合分析,发现猪骨骼肌驻留细胞的通用marker和物种特异性的marker。

③ 猪新生骨骼肌中发现增殖分化活性状态的干性样细胞,如pro-NK/T、间充质干细胞(MSC)、间质细胞等,且MSC和FAP间存在一群具有典型标志基因如CD73、CD90和PDGFRA的连续态细胞亚群。此外,拟时序分析揭示杜洛克猪新生骨骼肌中的成肌谱系干细胞处于初始阶段,野猪的成肌谱系已处于分化末期和成熟期,莱芜猪位于中间态。

④ 不同品种猪具有不同骨骼肌表型,它们骨骼肌驻留细胞谱系存在一定差异。与家猪相比,野猪缺少两种FAP亚群,但存在THY1+卫星细胞;发现品种特异性细胞类型,例如莱芜猪具有COL13A1+ 腱细胞;与莱芜猪和野猪相比,杜洛克猪新生肌肉中具有更多增殖的前体脂肪细胞,或意味杜洛克猪未来选育后可积累更高的IMF(肌内脂肪)。

图9-野猪、莱芜猪和杜洛克猪骨骼肌细胞的单细胞转录谱分析

11.人/小鼠/大鼠/猪胃窦跨物种比较单细胞图谱

英文标题:Cross-species single-cell transcriptomic analysis of animal gastric antrum reveals intense porcine mucosal immunity

发表期刊:Cell Regeneration

发布时间:2023-08

DOI:10.1186/s13619-023-00171-w

实验设计时空部分:单细胞转录组,人(n=4),小鼠(n=3),大鼠(n=3),猪(n=3)。

研究内容总结:

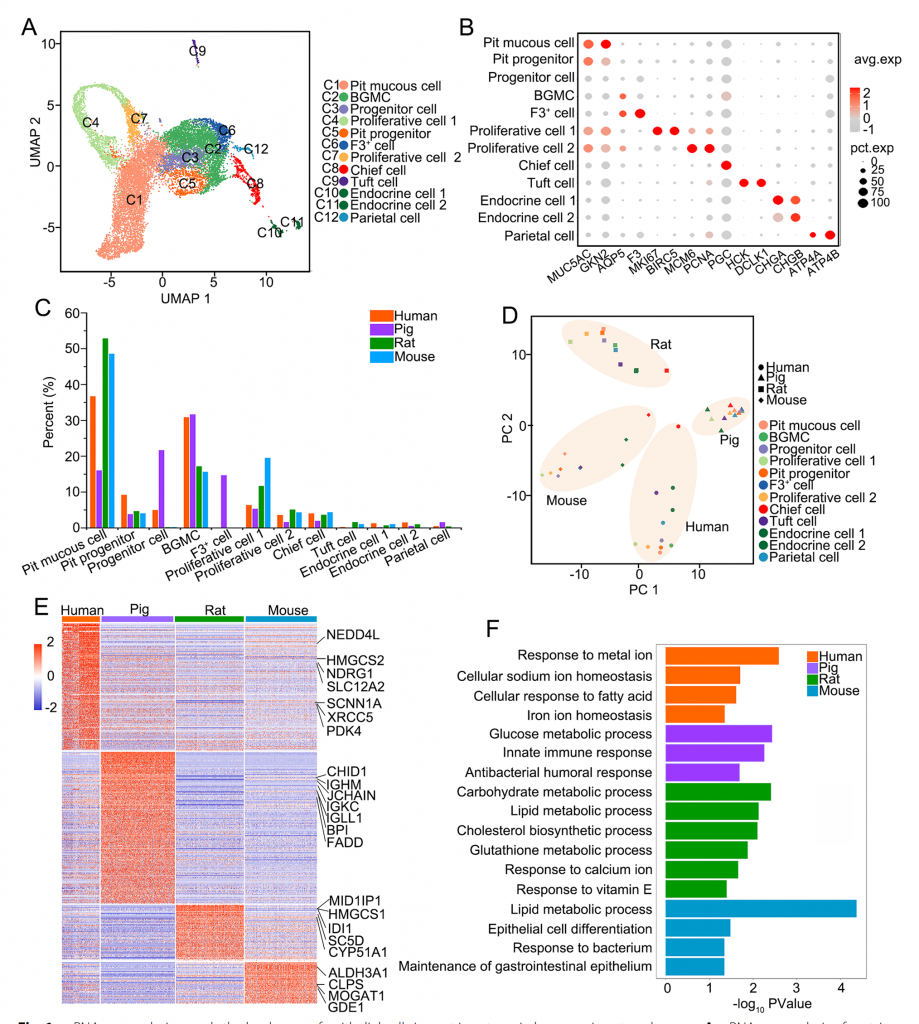

① 使用单细胞转录组测序技术构建人、猪、大鼠和小鼠的胃窦单细胞转录组图谱,鉴定出9种类型的细胞,包括小凹黏膜细胞、小凹祖细胞、基底腺粘液细胞等。绝大多数类型的细胞存在于两个或者多个物种中,F3和CLCA1低表达水平的祖细胞仅在人类和猪的胃窦上皮中发现,高表达F3的基底粘液腺细胞仅在猪胃窦上皮中发现,通路富集分析表明F3+细胞类群可能与细胞迁移、细胞增殖以及蛋白稳定维持相关。

② 功能富集分析结果表明,人的胃窦上皮高表达金属离子稳态相关基因,猪的胃窦上皮高表达免疫相关基因,大鼠和小鼠的胃窦上皮高表达脂代谢相关基因,这种差异可能是由于饮食习惯导致的。猪胃窦上皮类器官bulk RNA-seq数据也确认这一发现,进一步的猪胃窦上皮细胞类器官体外实验结果表明,TNFα能够特异性地上调T细胞和B细胞活化相关基因,这些结果表明,正常生理状态下猪胃窦上皮细胞具有强免疫能力,可能与其复杂饮食习惯和居住环境有关。

③ 进一步分析人和猪胃窦中的免疫细胞,发现人胃窦免疫细胞高表达B细胞/T细胞激活和功能相关基因,而猪胃窦显著高表达B细胞/T细胞细胞增殖相关基因;细胞通讯分析结果显示,人胃窦中上皮细胞和基质细胞间高表达或特异性表达免疫细胞产生、成熟、维持和功能相关受配体对,而猪中主要是与上皮细胞生长分化、抗炎症和抗菌、免疫细胞增殖相关。

图10-scRNA-seq分析揭示了人、猪大鼠和小鼠胃窦细胞组成及基因表达谱

基础图谱

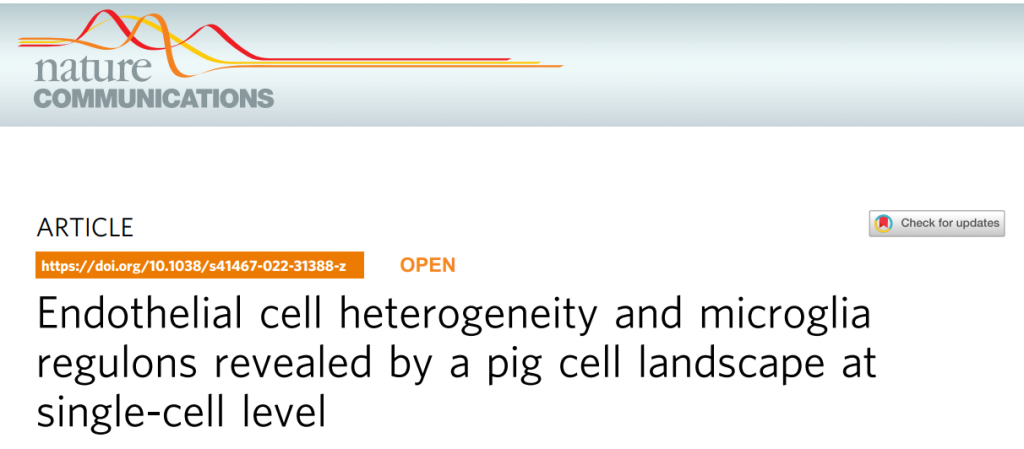

12.猪器官全景单细胞图谱

英文标题:Endothelial cell heterogeneity and microglia regulons revealed by a pig cell landscape at single-cell level

发表期刊:Nature Communications

影响因子:14.7

发布时间:2022-06

DOI:10.1038/s41467-022-31388-z

实验设计时空部分:

单细胞转录组,6个月大猪,肝(n=1),血液PBMC(n=1),视网膜(n=1),脾脏(n=1),肠道(n=1),肺(n=1),脂肪组织(n=2)。

单细胞核转录组,6个月大猪,脑(n=9),视网膜(n=1),肾脏(n=1),心脏(n=1),脾脏(n=1),肝脏(n=1),肺(n=1)。

研究内容总结:

① 使用单细胞转录组测序及单细胞核转录组测序,构建首个家猪多器官单细胞图谱,得到234种降维聚类簇,鉴定出58种细胞类型及其相关的显著富集标志基因,搭建了可视化家猪单细胞转录组数据库(Pig Single Cell Atlas Database)。

② 对血管内皮细胞数据进一步分析,鉴定出21种具有特异表达特征和功能的血管内皮细胞类型,包括脂肪组织中依赖于TGF-b2信号通路内皮-间充质转化亚型;人/猪肝脏、肾脏和心脏组织中,内皮细胞主要通过VEGF、PDGF,TGF-β和BMP通路与其他细胞类型互作,但不同细胞类型的互作通路有差异,例如猪内皮细胞可与肝脏免疫细胞、心脏所有细胞细胞类型通过PDGF交流,但在肾脏中可通过PDGF通路与内皮细胞交流的仅有足细胞。总之,这些结果表明家猪单细胞图谱为研究猪或人组织中细胞间互作提供了有参考价值的基础数据。

③ 对家猪、人、小鼠、猴、仓鼠、栗鼠、鼹鼠等13个物种的大脑小胶质细胞单细胞转录组数据进行分析,发现1590个保守的转录组因子(TF)靶向对,其中MEF2C、SPI1、IRF8、ZFP36L1在13个物种的小胶质细胞中均高表达,这些结果表明家猪单细胞图谱为研究不同物种小胶质细胞保守和差异的遗传调控网络提供了基础数据,对未来脑小胶质细胞功能研究发展具有重要意义。

图11-猪20种组织单细胞图谱

从以上文章可以看到,猪相关研究除了养殖、繁育、品种优化、营养学、表型性状、遗传演化等方面,生殖、发育、衰老、损伤与修复、异种移植、神经学等方向研究成果也具有较高参考和转化价值。未来,可能会出现猪睾丸、胚胎发育、心血管组织、脑组织、疾病模型、异种移植/同种异体移植、鼻嗅觉、舌味觉、免疫系统等方向的研究成果。

Ps:关注时空组学在猪领域研究请联系当地业务经理获取原文~

1. Ge W, Niu YL, et al. Spatiotemporal dynamics of early oogenesis in pigs. Genome Biol. 2025 Jan 2;26(1):2.

2. Cole R. McCutcheon, et al. Defining Cellular Diversity at the Swine Maternal-Fetal Interface Using Spatial Transcriptomics and Organoids. bioRxiv. 2024.

3. Chen N, et al. Deciphering Cellular Heterogeneity and Communication Patterns in Porcine Antral Follicles by Single-Cell RNA Sequencing. Animals (Basel). 2023 Sep 26;13(19):3019.

4. Wang Y, et al. Integrating Single-Cell and Spatial Transcriptomics Reveals Heterogeneity of Early Pig Skin Development and a Subpopulation with Hair Placode Formation. Adv Sci (Weinh). 2024 May;11(20):e2306703.

5. Rao L, et al. Single-cell dynamics of liver development in postnatal pigs. Sci Bull (Beijing). 2023 Nov 15;68(21):2583-2597.

6. Cheung MD, et al. Spatiotemporal immune atlas of a clinical-grade gene-edited pig-to-human kidney xenotransplant. Nat Commun. 2024 Apr 11;15(1):3140.

7. Wang J, et al. Single-Cell Transcriptional Analysis of Lamina Propria Lymphocytes in the Jejunum Reveals Innate Lymphoid Cell-like Cells in Pigs. J Immunol. 2024 Jan 1;212(1):130-142.

8. Fan B, et al. Identification of Cell Types and Transcriptome Landscapes of Porcine Epidemic Diarrhea Virus-Infected Porcine Small Intestine Using Single-Cell RNA Sequencing. J Immunol. 2023 Feb 1;210(3):271-282.

9. Li, Y., et al. Origin and stepwise evolution of vertebrate lungs. Nat Ecol Evol (2025).

10. Xu D, et al. Single-Cell RNA-Sequencing Provides Insight into Skeletal Muscle Evolution during the Selection of Muscle Characteristics. Adv Sci (Weinh). 2023 Dec;10(35):e2305080.

11. Wang X, et al. Cross-species single-cell transcriptomic analysis of animal gastric antrum reveals intense porcine mucosal immunity. Cell Regen. 2023 Aug 1;12(1):27.

12. Wang F, et al. Endothelial cell heterogeneity and microglia regulons revealed by a pig cell landscape at single-cell level. Nat Commun. 2022 Jun 24;13(1):3620.

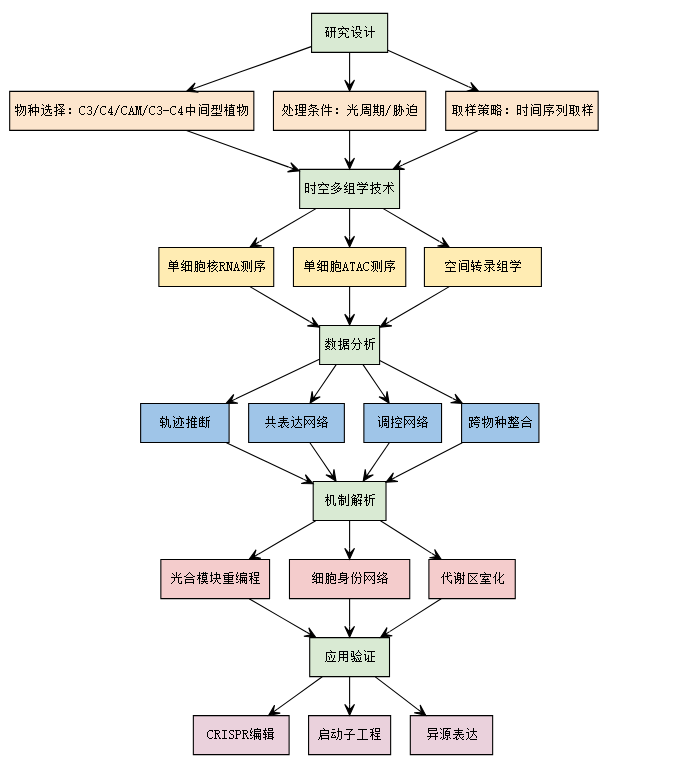

]]>近年来,光合作用作为植物生命活动的核心环节,与粮食安全、能源开发及气候变化等全球性挑战密切相关,备受科学界和行业的高度关注。时空组学技术是近年来比较火热的技术之一,在植物领域的应用广泛且深入,该技术通过同时获取细胞的空间位置信息和基因表达数据,为理解植物组织生长发育、生理生化、抗逆应激、生物进化等多个方面提供了重要的研究手段。

于是,我问DeepSeek:植物如何利用时空组学进行光合作用研究?

植物利用时空组学(Spatio-Temporomics)研究光合作用,主要通过整合空间组学(空间分辨的分子数据)和时间组学(动态变化的分子数据),揭示光合作用相关基因、蛋白质、代谢物等在时间和空间上的协同调控机制。以下是具体研究方向和技术的应用:1.空间组学解析光合作用的细胞/组织异质性

植物利用时空组学(Spatio-Temporomics)研究光合作用,主要通过整合空间组学(空间分辨的分子数据)和时间组学(动态变化的分子数据),揭示光合作用相关基因、蛋白质、代谢物等在时间和空间上的协同调控机制。以下是具体研究方向和技术的应用:1.空间组学解析光合作用的细胞/组织异质性

- 空间转录组学:

利用单细胞或空间分辨转录组技术(如10x Genomics Visium、MERFISH),定位光合作用相关基因(如编码光系统蛋白的基因、卡尔文循环酶基因)在叶片不同细胞类型(叶肉细胞、维管束鞘细胞)或不同组织区域的表达差异。例如,C4植物中光合基因在叶肉细胞和维管束鞘细胞中的空间特异性表达。

- 空间蛋白质组学:

通过质谱成像(MALDI-MSI)或荧光标记技术,研究光合作用关键蛋白(如Rubisco、PSII复合体)在叶绿体基质、类囊体膜等亚细胞结构中的分布,以及光强变化对蛋白定位的影响。

- 空间代谢组学:

分析光合中间产物(如ATP、NADPH、蔗糖)在叶片不同区域的动态积累,揭示光合同化产物(如淀粉、糖)的运输与分配机制。

2.时间组学揭示光合作用的动态调控

- 昼夜节律与光响应:

通过时间序列转录组、蛋白质组数据,研究光合作用基因(如LHCB、PIFs)在昼夜周期中的表达波动,以及光信号(如红光、蓝光)如何通过生物钟调控光合效率。

- 发育阶段动态:

比较幼苗、成熟叶、衰老叶中光合相关基因的时序表达模式,揭示叶绿体发育(如原质体分化)和衰老过程中光合能力的动态变化。

- 环境胁迫响应:

分析高温、干旱或高光胁迫下,植物光合作用相关基因和代谢物的短期(分钟级)和长期(数天)响应,例如光保护机制(非光化学淬灭,NPQ)的动态调控。

3.时空整合解析光合作用的协同网络

- 多组学整合:

结合空间转录组、蛋白质组和代谢组数据,构建光合作用基因-酶-代谢物的时空调控网络。例如,光合同化产物(如蔗糖)的输出如何与维管组织发育相关联。

- 细胞间通讯研究:

利用空间组学数据,分析叶肉细胞与维管束鞘细胞之间的代谢物交换(如C4植物的CO2浓缩机制),或共生微生物(如固氮菌)如何影响宿主光合作用。

- 3D时空建模:

通过计算模型模拟叶片中光梯度、CO2扩散与光合基因表达的空间耦合关系,预测最优光合效率的叶片结构。

4.应用场景与案例

- C3与C4植物比较:

时空组学可揭示C4植物光合细胞分工(Kranz结构)的进化机制,例如PEP羧化酶在维管束鞘细胞中的特异性表达。

- 作物改良:

通过筛选光合效率时空差异的基因(如调控气孔开闭的基因),设计高光效作物品种。

- 极端环境适应:

研究荒漠植物(如仙人掌)如何在干旱条件下时空调控光合相关基因,减少水分流失。

5.技术挑战与未来方向

- 技术限制:

当前空间组学分辨率(单细胞/亚细胞级别)和通量仍需提升,尤其是叶绿体内分子动态的实时监测。

- C3与C4植物比较:

跨尺度(分子-细胞-组织)和多组学数据的整合分析需要更强大的算法支持。

- 活体动态监测:

开发非侵入式成像技术(如荧光报告系统),实时追踪光合作用相关分子的时空动态。

DeepSeek提到的当前空间组学分辨率(单细胞/亚细胞级别)和通量的限制,百迈客生物已经进行了优化提升,推出了百创S3000空间转录组芯片(捕获区面积:6.8*6.8mm2,相邻两个捕获位点的中心距为3.5μm)。该芯片具有高基因捕获效率,搭配植物多尺度细胞分割技术,部分植物组织单个细胞中位基因数可达1000+,基因捕获能力媲美单细胞测序。

关于应用方向场景案例,DeepSeek究竟说的对不对?

我们还需要结合已发表的文献看一看,于是小编又下载盘点了7篇植物光合作用方向的时空组学文章,这些成果发表期刊有Nature(IF=50.5)与预印本系统bioRxiv。研究的物种涉及水稻、高粱、玉米、狗尾草、黍、冰叶日中花、Urochloa fusca、堇娘芥等,涉及组织部位主要是幼苗叶片、叶原基等。

接下来,我们一起来看看植物光合作用方向的时空组学应用进展吧!

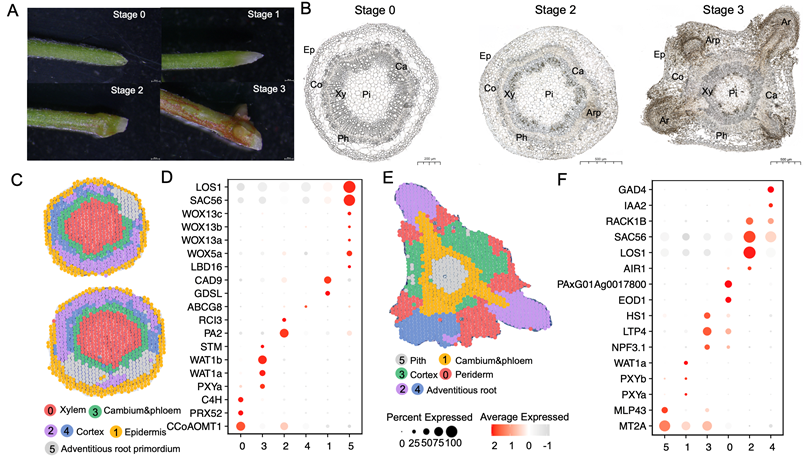

1.祖先细胞身份网络的扩展驱动C4光合作用的进化

英文标题:Exaptation of ancestral cell-identity networks enables C4?photosynthesis发表期刊:Nature

英文标题:Exaptation of ancestral cell-identity networks enables C4?photosynthesis发表期刊:Nature

影响因子:50.5

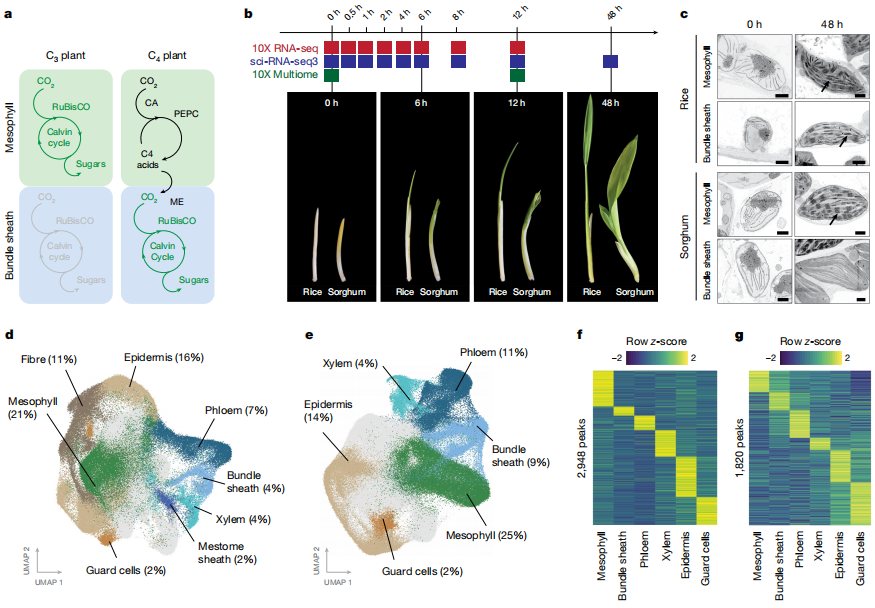

物种样本:水稻(Oryza sativa,C3植物)、高粱(Sorghum bicolor,C4植物)

测序策略:单细胞核RNA测序、单细胞核多组学测序、高分辨率sci-RNA-seq3技术

DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08204-3

发表时间:2024.11.20

取样策略:

单细胞核转录组:水稻和高粱幼苗暗生长5天后,在光周期(12h光/12h暗)中采集0h(暗)、0.5h、1h、2h、4h、6h、8h、12h、48h共9个时间点的地上组织。总计水稻190,569个核、高粱265,701个核。

图1-水稻和高粱单细胞测序取样过程示意图

① 地球上大多数高产植物通过C4途径进行光合作用,相较于原始的C3途径,C4途径的光合效率提高了50%。维管束鞘细胞在激活光合作用中扮演了关键角色。然而,维管束鞘细胞如何执行光合调控功能尚不明确。

② 该研究通过单细胞RNA测序(sc-RNAseq)和单细胞转座酶可及性染色质测序(sc-ATACseq),揭示了C4叶片中维管束鞘细胞基因表达的变化与C3叶片中已知的顺式调控元件相关。研究发现,在C3植物水稻和C4植物高粱中,DOF motif在维管束鞘细胞中定位,并能调控光合作用的发展。在高粱中,大多数受光合作用调控的高表达基因都受到DOF motif的调控。这些转录因子在不同细胞间稳定表达,并能在C3和C4植物叶片的维管束鞘细胞中激活光合作用。

③ 该研究结果为理解复杂的C4途径进化提供了分子层面的见解,并为指导C3和C4作物的生长发育提供了理论基础。

图2-水稻和高粱幼苗去黄化过程中单细胞核的基因表达和染色质可及性

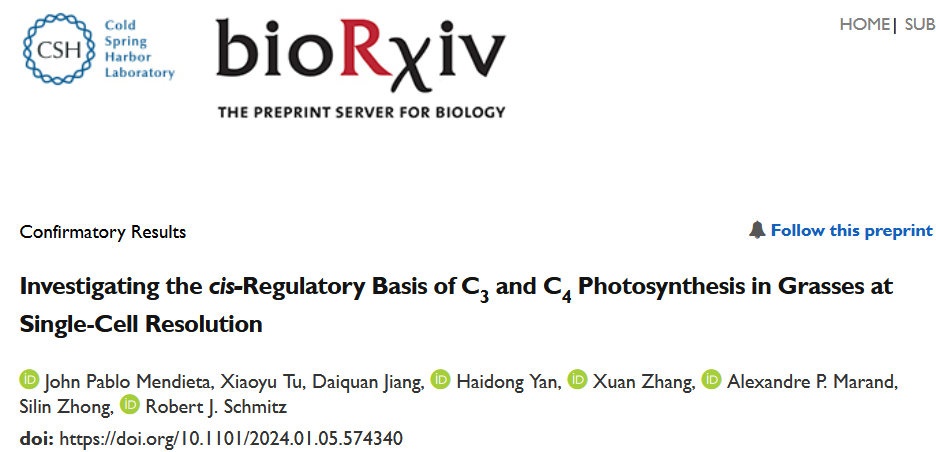

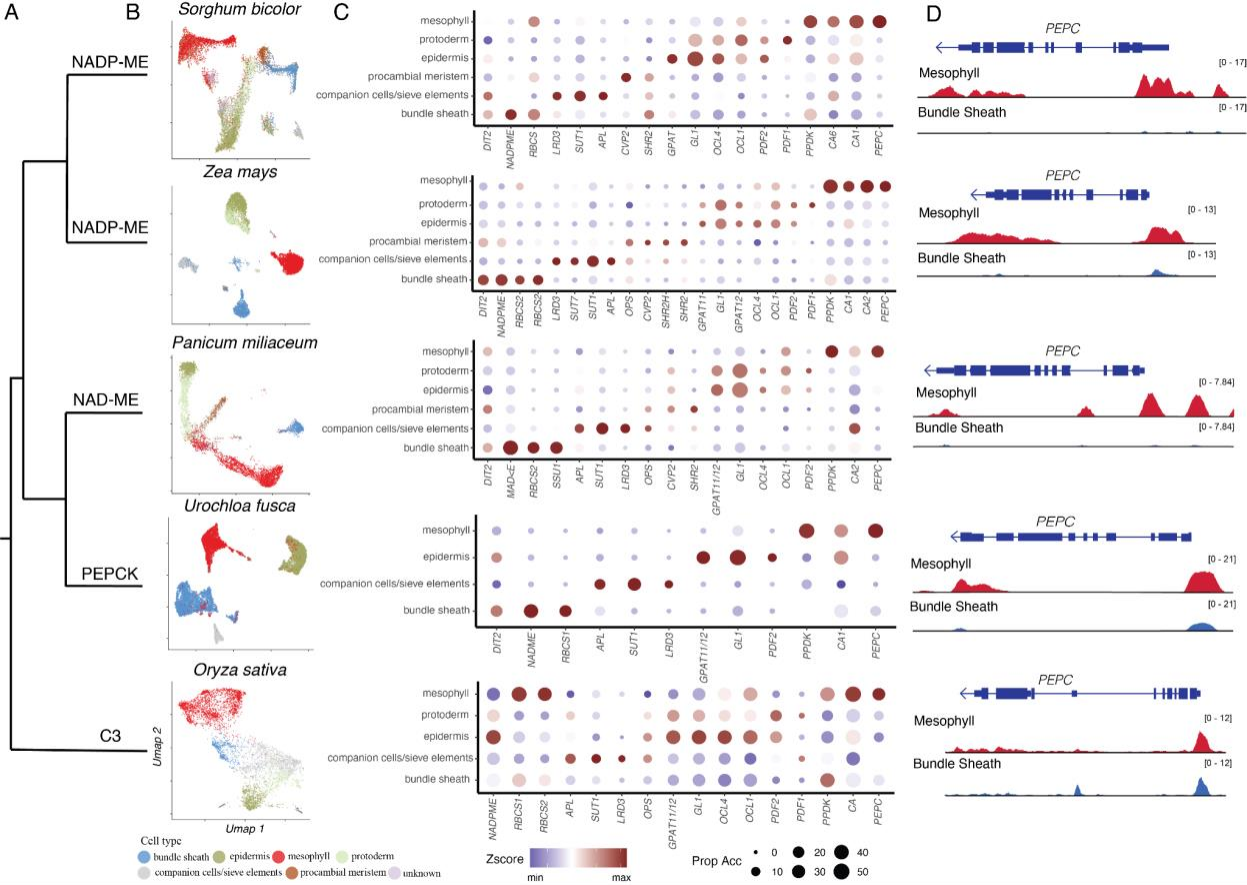

2.禾本科植物单细胞分辨率下C3与C4光合作用顺式调控基础研究

英文标题:Investigating the cis-Regulatory Basis of?C3?and?C4?Photosynthesis in Grasses at Single-Cell Resolution发表期刊:bioRxiv

英文标题:Investigating the cis-Regulatory Basis of?C3?and?C4?Photosynthesis in Grasses at Single-Cell Resolution发表期刊:bioRxiv

物种样本:C4植物:玉米(Zea mays,NADP-ME型)、高粱(Sorghum bicolor,NADP-ME型)、黍(Panicum miliaceum,NAD-ME型)、Browntop Signalgrass(Urochloa fusca,PEPCK型);对照C3植物:水稻(Oryza sativa)

测序策略:sciATAC-seq

DOI:https://doi.org/10.1101/2024.01.05.574340

发布时间:2024.01.05

取样策略:

发育阶段:C4物种取第三叶展开期叶片,C3水稻取18天龄叶片;

技术重复:每个物种设置生物学重复,总计玉米16,060核、高粱15,301核、黍7,081核、Browntop Signalgrass共19,110核、水稻5,952核。

① 尽管关于C4光合作用关键酶的研究已经有了相当多的认识,但对于在特定细胞类型中指定其表达的重要顺式调控机制(cis-regulation)的了解却少之又少。

② 该研究使用单细胞sci-ATAC-seq来鉴定与C4酶相关的特异细胞类型的可及染色质区域(ACRs),研究涵盖了五种不同的禾本科植物,包括四种C4植物和一种C3植物。其中,C4植物分属三种不同的光合亚型:玉米(Zea mays)和高粱(Sorghum bicolor)属于NADP-ME亚型;黍(Panicum miliaceum)属于NAD-ME亚型;Urochloa fusca属于PEPCK亚型;C3植物水稻(Oryza sativa)

③ 该研究绘制了所有C4植物中必需酶和各C4亚型特有酶的cis-调控图谱,并使用染色质可及性数据测量C4酶的特定细胞类型偏好。将这些数据与系统发育学相结合,揭示了物种间基因家族成员的多样化共选择,展示了C4进化的不同路径。除了启动子近端ACRs,研究发现C4基因平均每个都有两到三个远端特异性细胞类型的ACRs,这突出了C4进化的复杂性和多样性。在研究这些特异性细胞类型ACRs的进化历史时,发现即使在密切相关的物种中,也存在从保守到新颖的ACRs光谱,表明这些C4位点的顺式调控正在持续进化。

④ 该研究揭示了C4光合作用关键基因位点的顺式调控进化动态和复杂性,尤其强调了这些位点的精细化顺式调控进化。研究成果为未来进一步探索提供了重要资源,可能有助于在气候变化条件下优化C3作物的性能。

图3-在单细胞分辨率下对不同作物的细胞类型注释

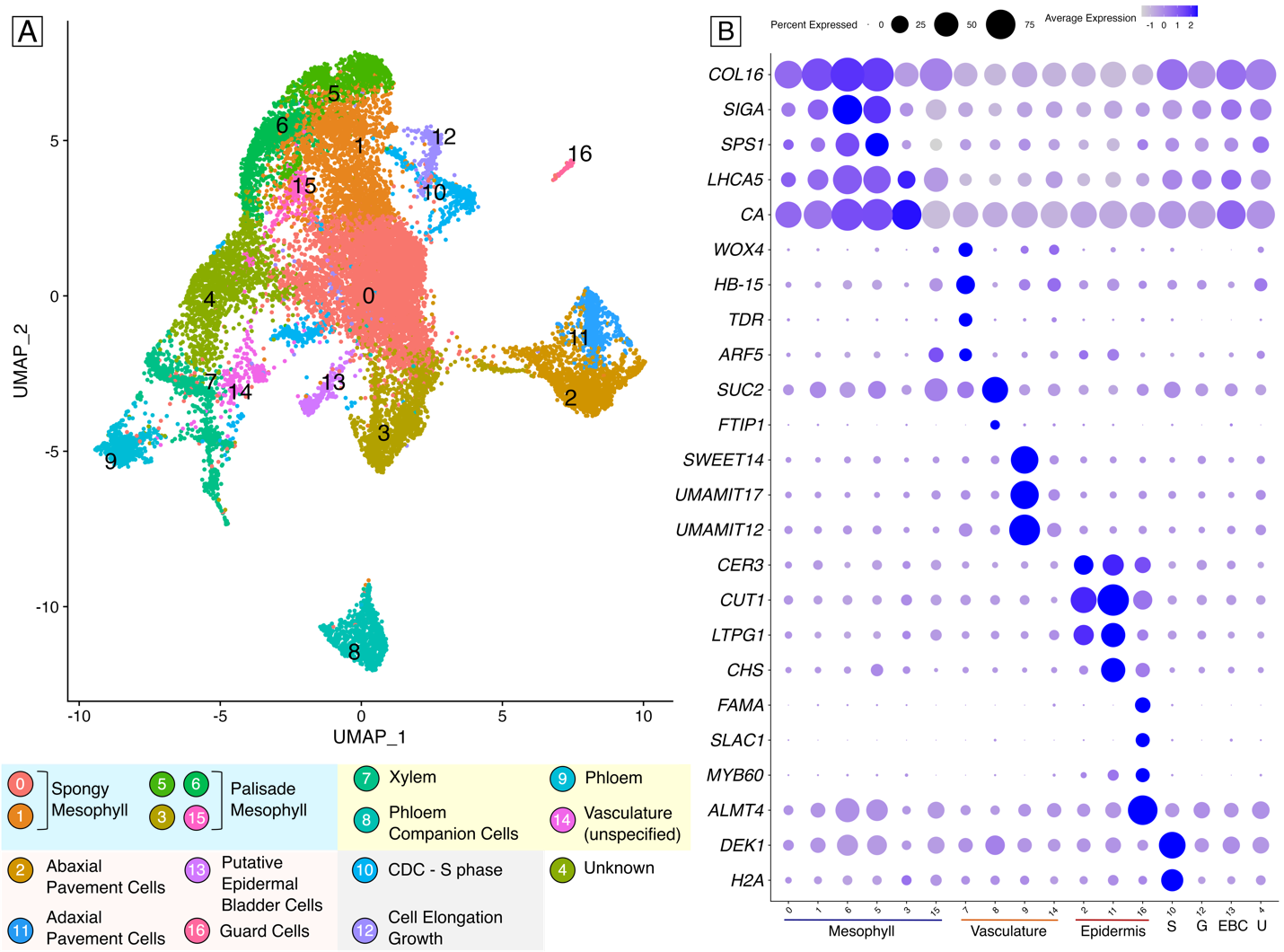

3.单细胞分辨率下冰叶日中花CAM诱导的叶肉特异性昼夜动态

英文标题:Mesophyll-Specific Circadian Dynamics of CAM Induction in the Ice Plant Unveiled by Single-Cell Transcriptomics发表期刊:bioRxiv

英文标题:Mesophyll-Specific Circadian Dynamics of CAM Induction in the Ice Plant Unveiled by Single-Cell Transcriptomics发表期刊:bioRxiv

物种样本:冰叶日中花(Mesembryanthemum crystallinum,兼性CAM植物)

测序策略:单细胞核RNA测序、Iso-Seq全长转录组测序、基因组组装

DOI:https://doi.org/10.1101/2024.01.05.574430

发布时间:2024.01.05

取样策略:

处理条件:盐胁迫组:5周龄植株经0.5M NaCl处理8天;

对照组:正常灌溉植株;

时间点:光周期(12h光/12h暗)中采集黎明(Dawn)和黄昏(Dusk)样本,盐处理组与对照组各取2个时间点,共4组样本的叶片;

单细胞核测序:共获取17,994个高质量核,注释17个细胞簇,覆盖叶肉(海绵/栅栏)、表皮、保卫细胞、木质部、韧皮部等

① 景天酸代谢(Crassulacean acid metabolism, CAM)是C3光合作用二氧化碳固定途径的一个进化改良形式,大约有7%的陆生植物通过这种方式适应干旱环境。可诱导型CAM植物,例如冰叶日中花(Mesembryanthemum crystallinum,普通冰草),拥有一种独特的能力,能够在高盐度和水分不足的胁迫下从C3光合作用切换到CAM光合作用。

② 该研究通过单核RNA测序(snRNA-seq),结合一个全新高质量组装和注释的基因组,对冰草从C3到CAM的环境诱导转变进行了表征,以识别其潜在的调控因子。针对在黎明和黄昏采集的冰草叶片在C3和CAM切换过程中单核RNA测序数据的分析,揭示了在CAM诱导初期叶肉细胞中存在显著的转录变化。

③ 值得注意的是,该研究发现标明了黄昏时参与CAM或C3光合作用的不同叶肉亚细胞类型。细胞轨迹推断分析重建了全天候(24小时)的CAM和C3周期,直接比较了两条途径中的基因表达谱。这项对比研究揭示了CAM和C3细胞轨迹中关键昼夜节律基因的不同表达模式,表明昼夜节律调控与CAM的诱导之间存在联系。

图4-所有四个snRNAseq数据集的UMAP聚类

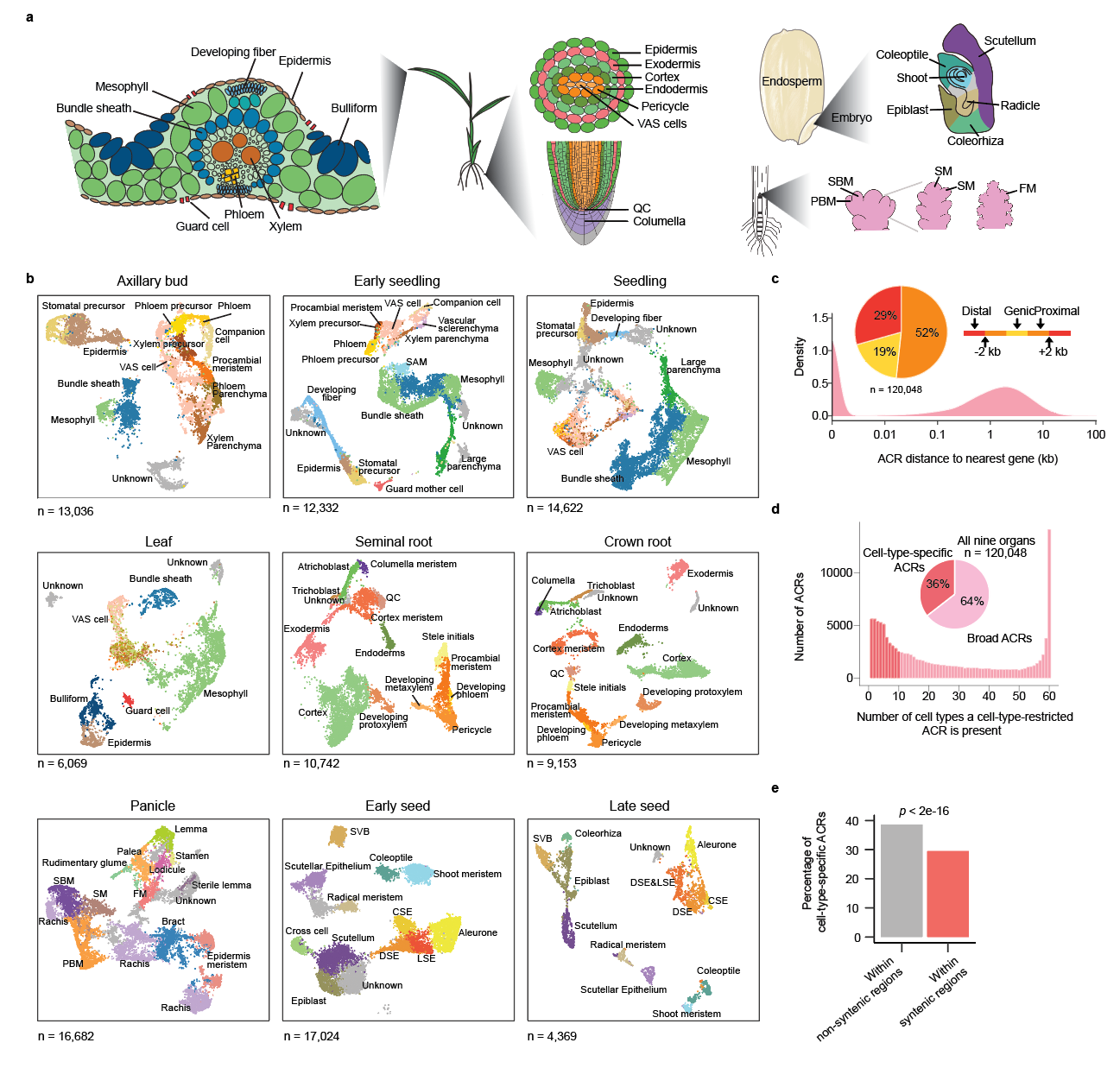

4.植物细胞类型特异性顺式调节元件的进化

英文标题:Evolution of plant cell-type-specific?cis-regulatory elements发表期刊:bioRxiv

英文标题:Evolution of plant cell-type-specific?cis-regulatory elements发表期刊:bioRxiv

物种样本:核心物种:水稻(Oryza sativa,C3植物)

比较物种:玉米(Zea mays)、高粱(Sorghum bicolor)、黍(Panicum miliaceum)、Urochloa fusca

测序策略:单细胞ATAC测序、空间转录组学(Slide-Seq V2)、Iso-Seq全长转录组测序

DOI:https://doi.org/10.1101/2024.01.08.574753

发布时间:2024.01.08

取样策略:

单细胞ATAC测序:水稻:叶、根、种子、穗等9个器官;发育阶段:叶原基(P3-P6)、成熟叶(V4阶段);其他物种:玉米、高粱、黍、Browntop Signalgrass

空间转录组:水稻根

① Cis调控元件(Cis-regulatory elements, CREs)在基因表达调控中至关重要,但其进化机制的理解仍然具有挑战性。

② 该研究构建了一个全面的水稻(Oryza sativa)染色质可及性单细胞图谱,整合了来自103,911个细胞核、代表126种离散细胞状态的九个不同器官的数据。通过比较基因组学,分析了水稻与另外四种禾本科植物(玉米?Zea mays、高粱?Sorghum bicolor、黍?Panicum miliaceum?和?Urochloa fusca)中57,552个细胞核的细胞类型分辨染色质可及性之间的差异。

③ 研究发现,可及染色质区域(Accessible Chromatin Regions, ACRs)的保守性水平因细胞类型特异性程度的不同而有所区别。还发现ACRs、保守的非编码序列、细胞类型特异性、保守性和组织特异性切换之间存在复杂关系。此外,该研究发现表皮ACRs相比于其他细胞类型的ACRs保守性较低,这可能表明这些物种的L1来源的表皮层经历了更快速的调控进化。最后,研究人员鉴定并表征了一组与抑制性组蛋白修饰H3K27me3重叠的保守ACRs,这表明它们可能是由进化保留下来的类沉默子CREs。

④ 总体而言,这种比较基因组学方法揭示了植物细胞类型特异性CRE进化的动态特征。

图5-利用scATAC-seq数据鉴定水稻的细胞类型和表征ACRs

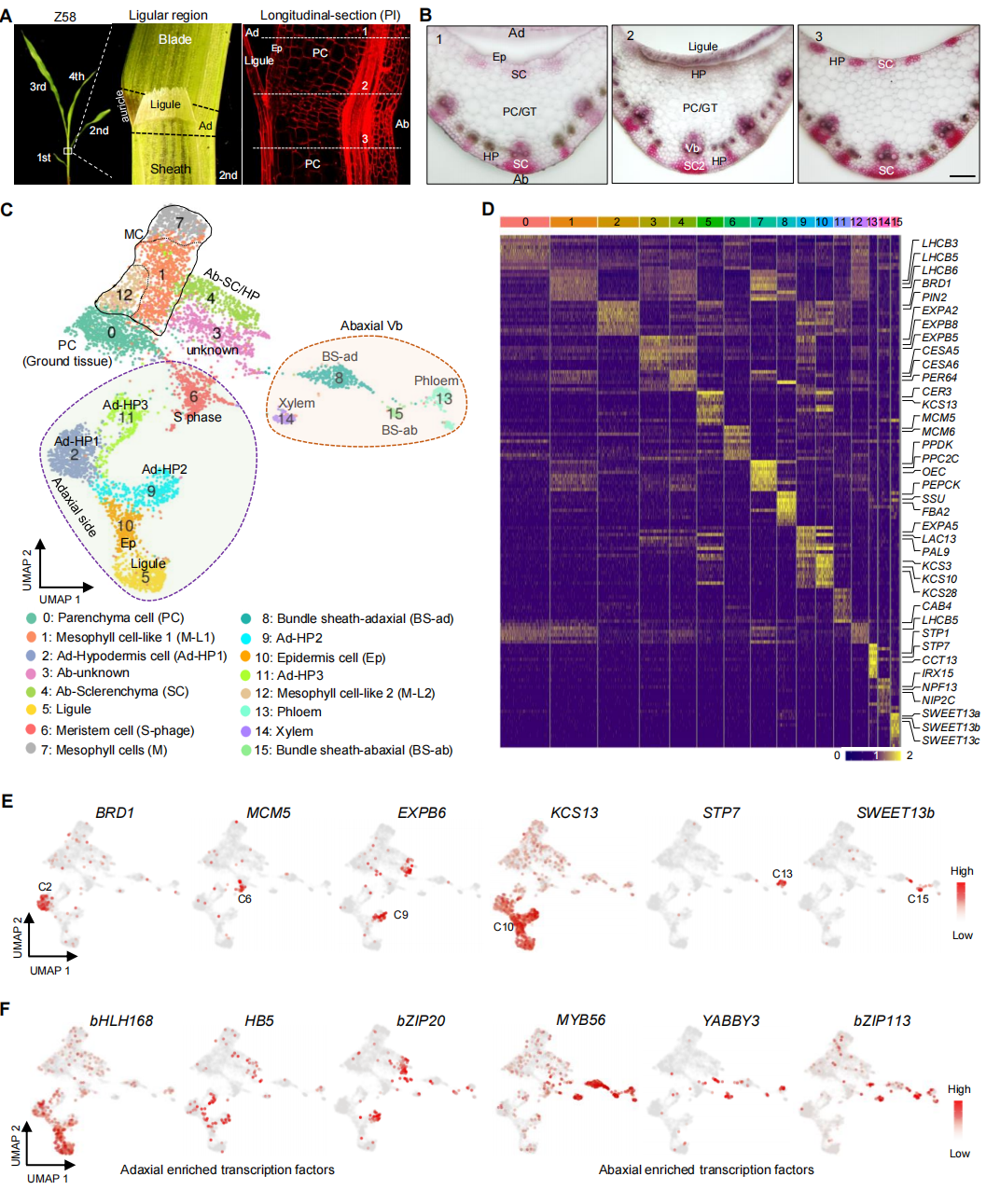

5.玉米叶原基单细胞转录组图谱揭示Kranz解剖结构调控机制

英文标题:Single-cell?resolved?differentiation?of?pre-Kranz?anatomy?in?maize?leaf?primordia发表期刊:bioRxiv

英文标题:Single-cell?resolved?differentiation?of?pre-Kranz?anatomy?in?maize?leaf?primordia发表期刊:bioRxiv

物种样本:玉米(Zea mays?B73)、水稻(Oryza sativa Nipponbare)

测序策略:单细胞核转录组、bulk-RNA seq

DOI:https://doi.org/10.1101/2024.07.10.602848

发布时间:2024.07.14

取样策略:

从玉米叶原基:P3-P6原基分段取样(M3tip、M3middle、M3base;M2top、M2base)、3-4 mm P4原基单细胞核分离;水稻叶片原基:5 mm原基分段取样(R3tip、R3middle、R3base)

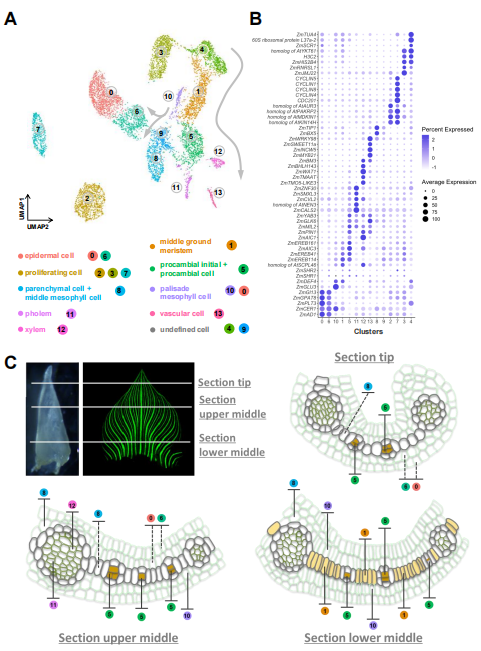

① 典型的C4植物如玉米,具有高度优化的Kranz型叶片结构,其中特定的花环状结构由围绕叶脉紧密排列的叶肉细胞和维管束鞘细胞组成。

② 该研究区分了早期叶原基中维管发育的活跃区域,并通过分段的玉米和水稻叶原基的比较转录组学分析,识别出可能参与早期Kranz发育的基因群。利用单细胞核RNA测序(snRNA-seq),进一步探讨了单个玉米叶原基中的细胞异质性和发育轨迹。借助原位杂交技术,识别了mGM和原形成层的细胞簇,候选标记基因显示出不同但相互关联的表达模式。维管标记基因ZmSHR1的定位先于ZmEREB161和ZmEREB114,这两者在原形成层的起始阶段表达。

③ 该研究描绘了从发展中的玉米原基尖端向下的潜在维管束鞘细胞亚群和不同层次的叶肉细胞。

④ 综上所述,该研究识别出潜在源自mGM或定位于原形成层的Kranz调控因子,并提供了在亚原基和单细胞分辨率下研究玉米和水稻叶脉发育的资源。

图6-玉米P4叶原基的细胞异质性

6.C4草本植物Kranz解剖结构形成过程中预存调控网络的重编程

英文标题:Comparative spatiotemporal single cell transcriptomes reveal rewiring of pre-existing regulations during emergence of Kranz anatomy in C4?grasses发表期刊:bioRxiv

英文标题:Comparative spatiotemporal single cell transcriptomes reveal rewiring of pre-existing regulations during emergence of Kranz anatomy in C4?grasses发表期刊:bioRxiv

物种样本:玉米(Zea mays)、高粱(Sorghum bicolor)、狗尾草(Setaria viridis)、水稻(Oryza sativa)

测序策略:单细胞核转录组、高分辨率空间转录组

DOI:https://doi.org/10.1101/2024.10.28.620769

发布时间:2024.10.28

取样策略:

单细胞核&空间转录组:12日龄玉米幼苗基部茎段叶原基(P3-P6),通过Cellpose 2.0识别细胞壁轮廓,提取14,037个空间单细胞转录组

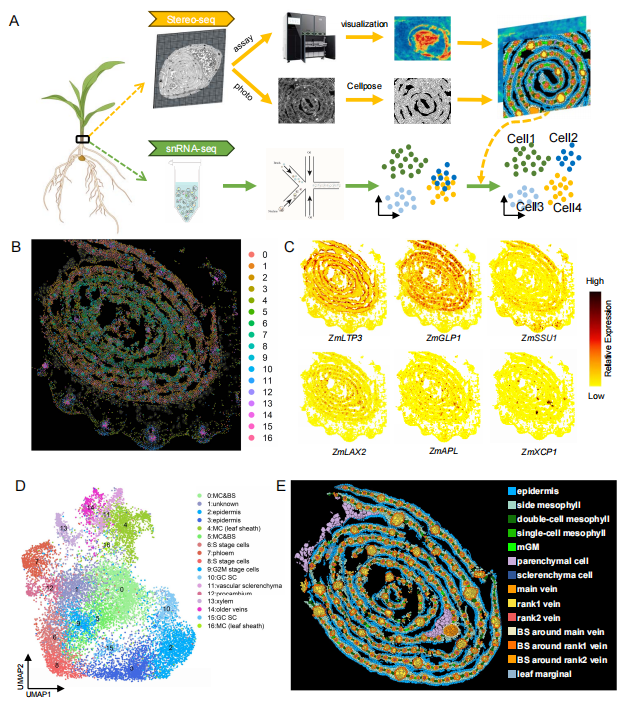

① 世界上许多高产的粮食作物和生物能源作物都采用C4光合作用,这种光合作用通过基于Kranz解剖结构的CO2浓缩机制实现了高光合效率。

② 该研究通过比较转录组学的方法,结合玉米(Zea mays)叶原基的单细胞空间转录组数据,以及三种C4植物(玉米、高粱、狗尾草)和一种C3植物(水稻)对应叶组织的单细胞RNA测序(scRNA-seq)图谱,研究了Kranz解剖结构发育和演化过程中涉及的调控网络。

③ 研究表明,Kranz解剖结构的形成涉及对现有调控模块的广泛招募和改造,特别是SHR-SCR模块和生长素信号通路。研究还发现,INDETERMINATE DOMAIN(IDD)家族转录因子(如IDD7和IDDP1)在这些模块的改造中发挥了重要作用。这种对现有基因调控程序的广泛招募和改造,是C4光合作用在演化过程中反复出现的基础机制。

图7-玉米叶原基的空间转录组研究

7.C3-C4中间型十字花科植物维管束鞘细胞在光呼吸穿梭中的功能

英文标题:Single-nuclei sequencing of Moricandia arvensis reveals bundle sheath cell function in the photorespiratory shuttle of?C3-C4?intermediate Brassicaceae发表期刊:bioRxiv

英文标题:Single-nuclei sequencing of Moricandia arvensis reveals bundle sheath cell function in the photorespiratory shuttle of?C3-C4?intermediate Brassicaceae发表期刊:bioRxiv

物种样本:C3-C4?中间型植物:堇娘芥(Moricandia arvensis)

测序策略:单细胞核转录组

DOI:https://doi.org/10.1101/2024.12.02.626447

发布时间:2024.12.02

取样策略:

单细胞核转录组:取5-6叶期堇娘芥幼苗的第五、第六叶片(距地面5mm处)

公共数据:拟南芥叶片单细胞测序数据

幼年期:0、1、2、3、4周;成年期:6、8、12周;老年期:6月、1年、2年。

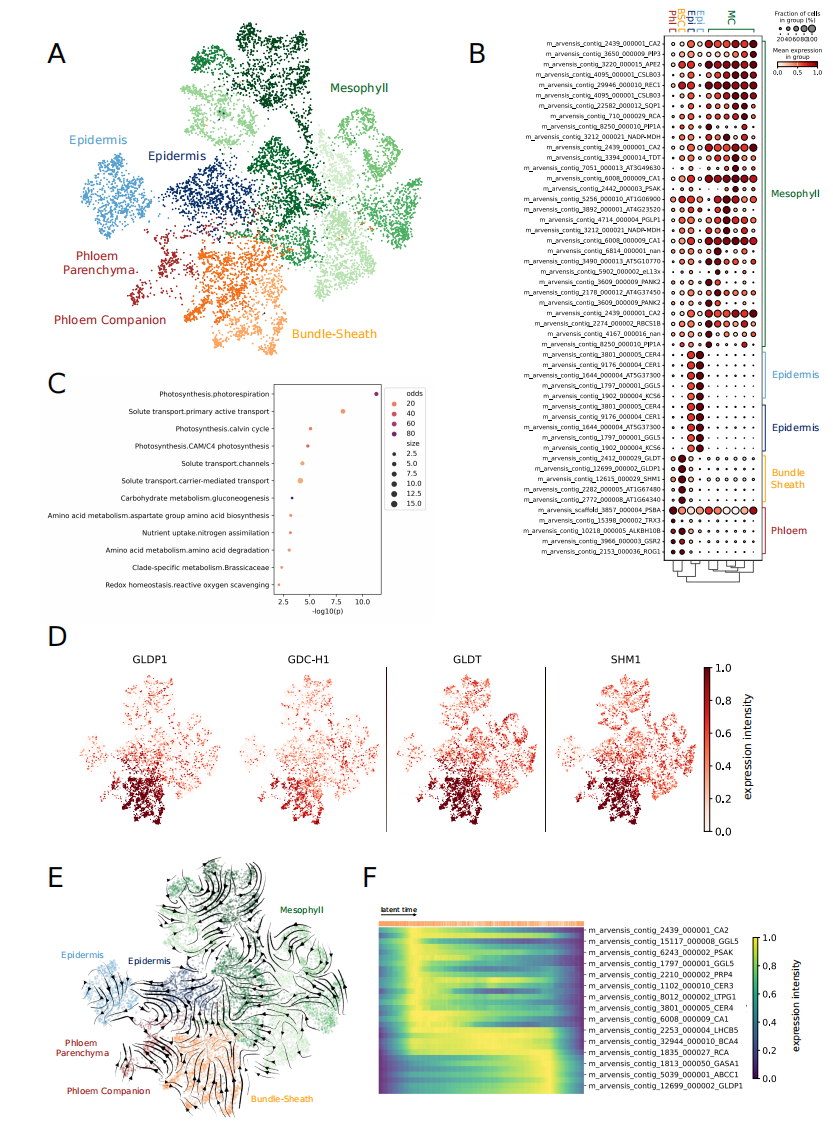

① 基因表达的空间限制决定了细胞身份,并且是复杂植物性状的基础。在从C3光合作用向更高效的C4光合作用的进化过程中,将甘氨酸脱羧酶反应限制在维管束鞘细胞内,通过光呼吸甘氨酸穿梭启动了碳浓缩机制。通常认为,这一进化步骤在从祖先的C3光合作用向C4光合作用的过渡中起到了重要作用。执行这一穿梭机制的植物通常被称为C3-C4中间型植物或C2植物。在十字花科(Brassicaceae)家族中,这类植物至少独立进化了五次。然而,关于十字花科C3-C4中间型植物的生物化学研究仅限于少数关于叶肉细胞与维管束鞘细胞之间差异定位蛋白的案例研究。

② 该研究利用最近在单细胞转录组测序方面的进展,更好地理解新的细胞特化如何影响相互关联的途径。研究人员为具有C3-C4中间特征的堇娘芥(Moricandia arvensis)生成了单细胞核RNA测序数据集,并将其与公开可用的C3拟南芥(Arabidopsis thaliana)叶组织的单细胞转录组进行了比较,还通过免疫金标记技术结合电子显微镜独立验证了选定光呼吸蛋白的定位。

③ 该研究分析揭示了与光呼吸甘氨酸脱羧酶反应直接相关的基因表达的变化,同时也包括相关途径的基因表达转移,例如铵的同化、特定氨基酸的合成、氧化还原调节和对M. arvensis维管束鞘的转运。相比之下,在C4植物中,这些基因的表达并未局限于这一细胞类型。

图8-堇娘芥叶片单细胞图谱

根据上述文献,可以总结出应用时空组学解析植物光合作用机制常用思路的技术路线图。

自2023年6月,百创时空技术第一篇文章见刊至今19个月内,使用百创时空技术文章累计33篇,在线文章平均影响因子12+,涉及哺乳动物(含人鼠)、水生(淡水及海洋)、禽类、两栖、林木、作物及蔬菜等26个物种,25个组织类型,涵盖肿瘤研究、疾病机制、再生、进化、发育、综述建议及技术算法等领域。

部分文章展示

1.肿瘤研究

中文题目:整合分子和空间分析揭示原位和侵袭性肢端黑色素瘤的进化动态和肿瘤免疫相互作用

发表期刊:Cancer Cell

发表年份:2024

影响因子:48.8

DOI号:10.1016/j.jhazmat.2025.137375

文章采用技术:BMKMANU S1000、WES、Multi-region sequencing、Bulk RNA seq、10X Chromium、CODEX

样本类型:人原位黑色素瘤(AMis)和侵袭性黑色素瘤(iAM)的肿瘤组织,相邻正常皮肤,外周血

文章简介:

为在空间水平探究 APOE+CD163+ 巨噬细胞亚群与 EMT 肿瘤细胞的互相作用,研究人员利用百创S1000空间转录技术对10例 AM 样本进行了实验(数据中能够明确区分表皮的基底层、棘层、颗粒层以及汗腺和血管,肿瘤区域高表达黑色素基因MLANA、PMEL、TYPR?和 DCT)。

数据表明(与单细胞数据联合分析)C3 亚型的 EMT 肿瘤细胞占比高,并且有 APOE+CD163+ 巨噬细胞的浸润,巨噬细胞与 EMT 肿瘤细胞具有共定位特征。CellChat 互作分析验证了 APOE+CD163+ 巨噬细胞的高度受体配体互作,与单细胞转录组结果高度一致(APOE+/CD163+ 巨噬细胞是空间中 IGF 通路网络的发送者(sender)和影响者(Influencer))。使用空间单细胞蛋白组学对患者肿瘤免疫微环境进行了深入分析,结果显示APOE+CD163+ TAM和EMThigh肿瘤细胞存在高度相关的定位,这与空间转录组的结果一致。

2.疾病机制

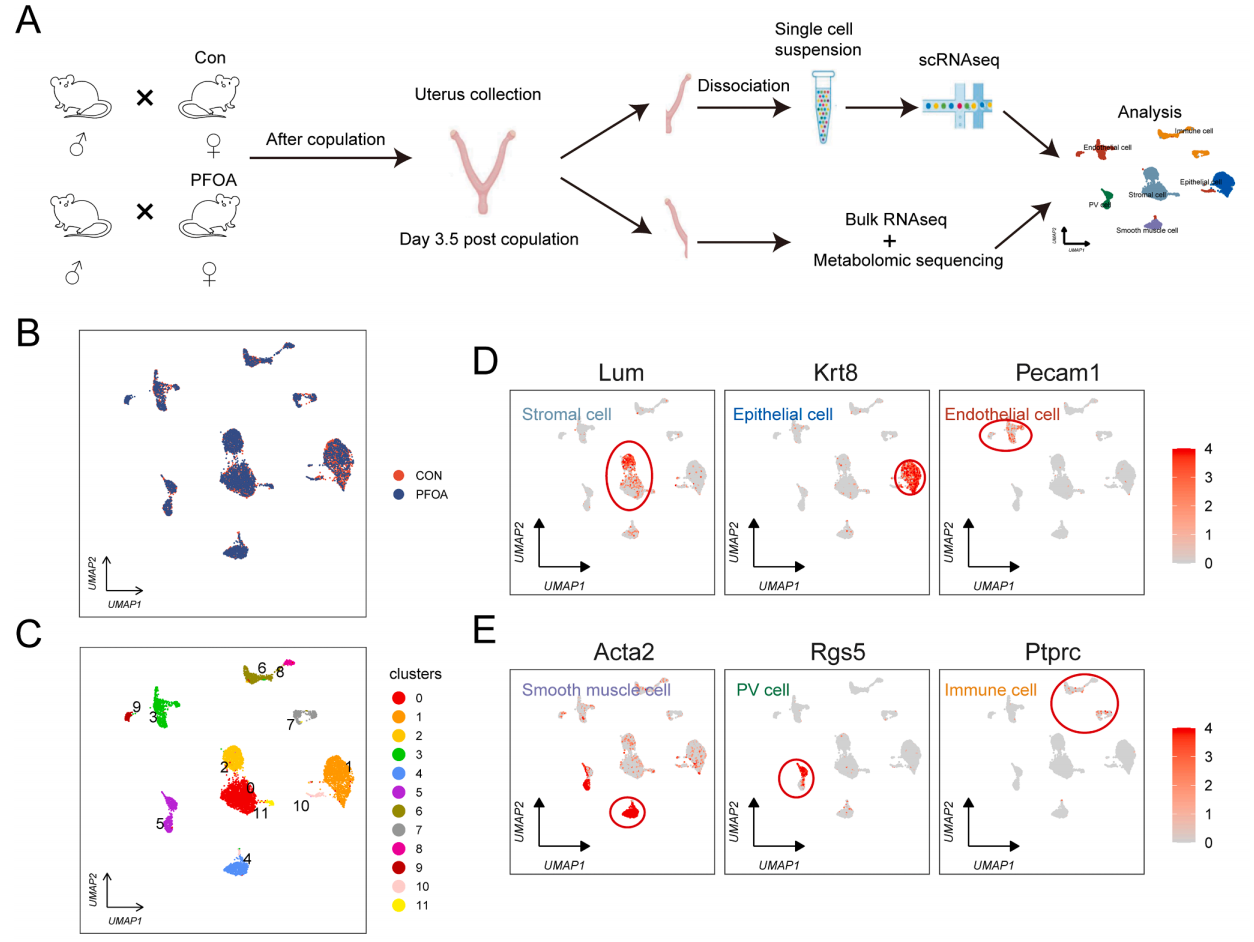

中文题目:单细胞RNA测序研究全氟辛酸诱导的小鼠胚胎着床损伤

发表期刊:Journal of Hazardous Materials

发表年份:2025

影响因子:12.2

DOI号:https://doi.org/10.1073/pnas.2310163120

文章采用技术:BMKMANU DG1000、Bulk RNA seq、LC-MS/MS

样本类型:鼠子宫

文章简介:

全氟辛酸(PFOA)是一种环境持久性化学物质,对人类健康构成显著风险。研究表明PFOA会影响女性生殖,但其对子宫内膜容受性和潜在机制的具体影响尚不清楚。

该研究通过小鼠模型,研究了低剂量PFOA暴露对子宫内膜容受性的影响。结果表明,PFOA暴露显著损害了子宫内膜容受性,导致胚胎着床率显著下降。利用单细胞RNA测序技术,研究者全面分析了PFOA破坏子宫内膜上皮细胞功能和发育的具体机制。值得注意的是,研究者发现ANGPTL(血管生成素样)信号通路失调,这一通路对于子宫内膜基质细胞和上皮细胞之间的通信至关重要,最终导致胚胎着床失败。这些发现为PFOA的生殖毒性提供了新的见解,并强调了针对环境污染物相关不孕症治疗干预的潜在靶点。

3.再生研究

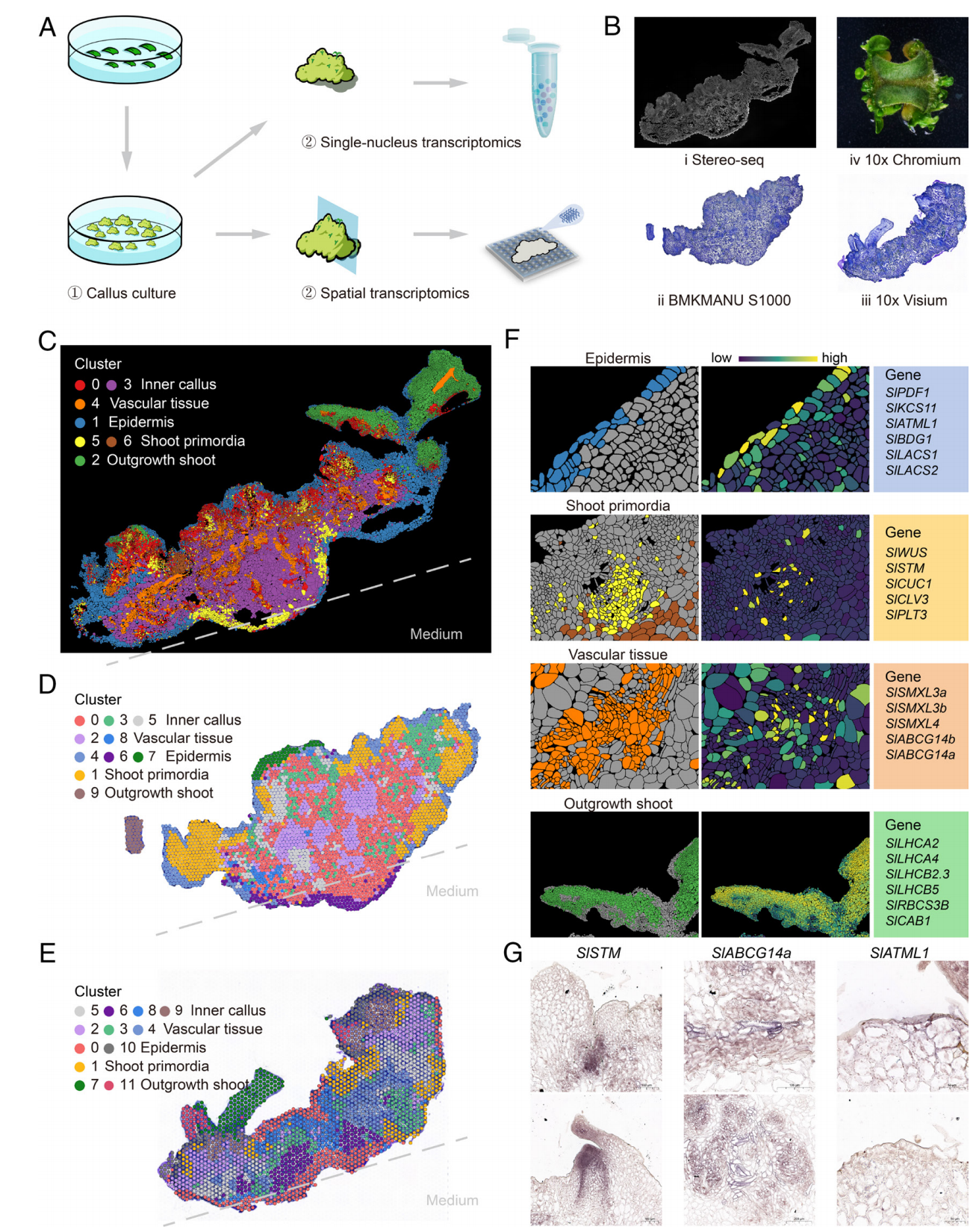

中文题目:空间转录组测序揭示番茄愈伤组织芽再生的分子机制

发表期刊:PNAS

发表年份:2023

影响因子:10.1

DOI号:https://doi.org/10.1073/pnas.2310163120

文章采用技术:BMKMANU S1000、Stereo-seq、10X Visium、10X Chromium

样本类型:番茄愈伤组织

文章简介:

该研究首次揭示了番茄愈伤组织内部细胞的异质性,并在单细胞水平上详细解析了激素信号和重要调控因子在各种细胞和组织中的表达情况。研究结果不仅发现了表皮和芽原基细胞的亚型和功能,还揭示了绿色组织(chlorenchyma)细胞在芽原基细胞位置和分化发展中的重要作用,以及光照如何通过促进绿色组织细胞的发育和激活雷帕霉素靶蛋白TOR来推动芽再生过程。

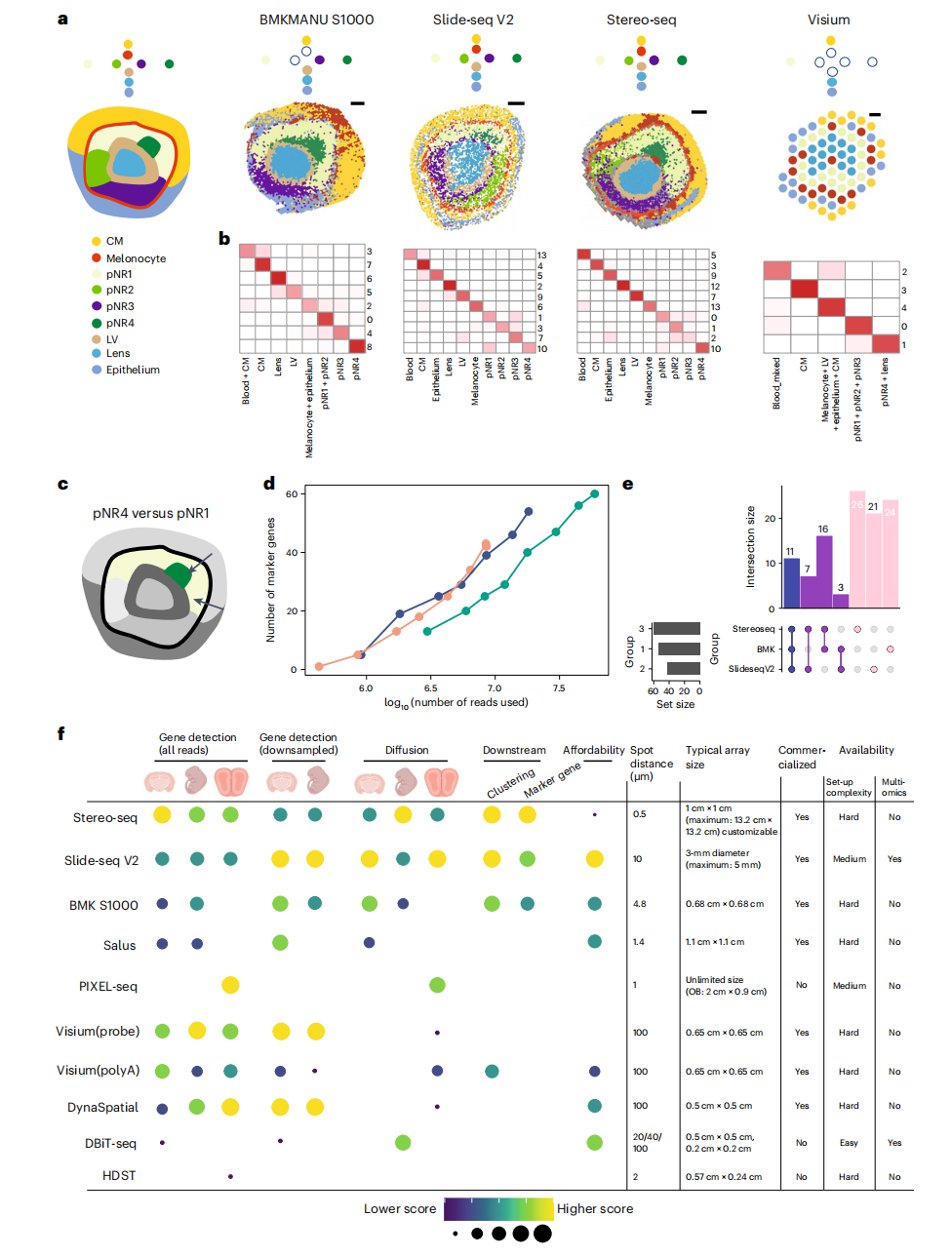

4.综述建议

中文题目:系统比较基于测序的空间转录组学方法

发表期刊:Nature Methods

发表年份:2024

影响因子:36.1

DOI号:?10.1038/s41592-024-02325-3

文章采用技术:BMKMANU S1000、Stereo-seq、Visium、Slide-seq V2、Salus、DynaSpatial、DBiT-seq、PIXEL-seq、Slide-tag、Curio Seeker、HDST、In situ hybridization

样本类型:小鼠胚胎(眼球)、成年小鼠大脑(海马)、小鼠嗅球

文章简介:

空间转录组学(sST)技术使得在组织水平上测量基因表达的空间分布成为可能。然而,目前对于不同sST平台的系统性比较研究还较为缺乏,技术之间的差异和数据集的多样性给标准化评估指标的制定带来了挑战。

该研究建立了一套具有明确组织学结构的参考组织和区域,并利用这些参考组织生成数据,比较了11种sST方法。研究发现,分子扩散是不同方法和组织之间的变量参数,显著影响有效分辨率。

此外,空间转录组数据展示了单细胞数据所不具备的独特属性,例如增强捕获模式化稀有细胞状态及其特定标记物的能力,尽管这种能力受到测序深度和分辨率等多种因素的影响。该研究为生物学家选择sST平台提供了指导,有助于促进评估标准的共识形成,并为未来基准测试工作建立框架,可作为开发和评估空间转录组分析计算工具的黄金标准。

5.发育研究

中文题目:组织学和单细胞核转录组分析揭示玉米茎叶枕发育中韧皮纤维细胞的特化功能和调控叶片角度的关键因子

发表期刊:Molecular Plant

发表年份:2024

影响因子:27.5

DOI号:10.1016/j.molp.2024.05.001

文章采用技术:BMKMANU DG1000、Bulk RNA seq、Chip-seq、RNA原位杂交、CRISPR/Cas9

样本类型:玉米茎叶

文章简介:

叶片角度(Leaf Angle, LA)是影响玉米种植密度和产量的关键因素。然而,调控叶片角度形成的机制尚不清楚。该研究通过对不同玉米自交系的茎叶枕区域进行比较组织学分析,发现叶片角度大小显著受到茎叶枕上表皮韧皮纤维细胞(SC)的初始伸长和随后的木质化的影响。通过批量和单细胞核RNA测序,生成了茎叶枕区域的全面转录组图谱,并鉴定了许多可能影响其特化为SC的下皮细胞富集基因。

此外,研究者功能验证了两个编码非典型bHLH转录因子的基因bHLH30及其同源基因bHLH155,它们在伸长的上表皮细胞中高表达。遗传分析表明,bHLH30和bHLH155正向调控叶片角度的扩张,分子实验表明它们能够激活细胞伸长和SC木质化相关基因的转录。这些发现突出了茎叶枕上表皮SC在通过限制茎叶枕细胞的进一步延伸和增强机械强度来调控叶片角度方面的特化功能。茎叶枕区域的单细胞核转录组图谱不仅加深了研究者对叶片角度调控的理解,还为现代玉米育种中优化植物结构提供了许多潜在靶点。

6.技术算法

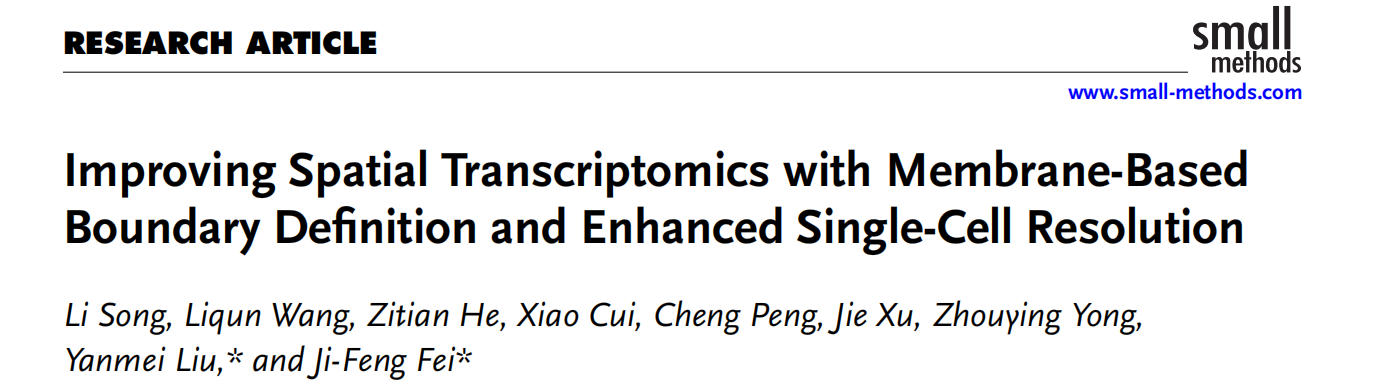

中文题目:利用基于膜的边界定义和提高单细胞分辨率来提高空间转录组学

发表期刊:Small Methods

发表年份:2025

影响因子:15.36

DOI号:?10.1002/smtd.202401056

文章采用技术:BMKMANU S1000、Stereo-seq、scRNA-seq

样本类型:小鼠(脑、肠和肝),球墨西哥钝口螈(脑、肠和肝)

文章简介:

准确界定细胞边界是空间转录组学(Spatial Transcriptomics, ST)的技术难题。目前常用的方法是基于细胞核染色或数学推导,这些方法要么排除了细胞质,要么只能确定假设性的边界。

该研究提出了一种新的细胞边界定义方法:利用基因编码的荧光蛋白对细胞膜进行标记,从而能够在组织切片上精确定位细胞内的测序位点和转录本。与基于细胞核的方法相比,这种基于细胞膜的方法显著增加了捕获的基因数量,小鼠和墨西哥钝口螈肝脏中基因数量分别增加了67%和119%。

此外,该方法获得的表达谱与单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)数据更为一致,显示出更合理的聚类和明显的细胞类型特异性标记。该方法还提高了单细胞分辨率,能够更好地识别稀有细胞类型并详细解析墨西哥钝口螈大脑和肠的空间域。除了常规细胞外,该方法还能够准确识别小鼠肝脏中的多核细胞和无核细胞,展示了其分析复杂组织和器官的能力,这是以往方法无法实现的。该研究为改善空间转录组学提供了一种强大的工具,具有广泛应用于生物学和医学科学的潜力。

7.进化研究

中文题目:追踪空气凤梨从陆地到空中生态位的进化和遗传足迹

发表期刊:Nature Communications

发表年份:2024

影响因子:14.919

DOI号:10.1038/s41467-024-53756-7

文章采用技术:BMKMANU S1000、Stereo-seq、SMART-seq、16S rRNA测序、全基因组重测序、基因组组装

样本类型:空气凤梨亚科植物

文章简介:

该研究以凤梨科的空气凤梨亚科为模型植物,探索其起源、进化和多样性。通过基于核转录组序列的系统发育树分析,发现核心空气凤梨起源于约1130万年前的安第斯山脉。安第斯山脉的地质抬升推动了空气凤梨向储水型和空气型的分化。基因组和转录组分析揭示了与储水型和吸收性毛状体等适应性特征相关的基因变异和丢失。此外,研究还发现了空气凤梨叶表皮中特定的固氮细菌群落,可能是其获取氮素的潜在来源。该研究为理解空气凤梨对空中生态位的适应性进化提供了多组学视角。

在短短19个月间,百创时空技术已在科研领域绽放出耀眼光芒,见刊文章数量稳步增长,影响因子成绩斐然,研究范围横跨多物种与多组织类型,领域覆盖更是广泛而深入。这不仅是对百创时空技术先进性与实用性的有力证明,也为众多科研工作者开辟了新的研究路径。未来,百创时空技术会持续创新突破,在更多未知领域开疆拓土,助力科研成果不断涌现,为推动生命科学进步与技术革新贡献更为强大的力量!?

]]>

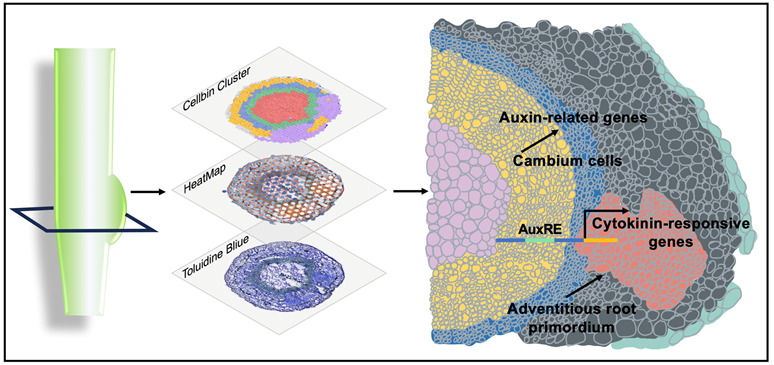

文章标题:Spatiotemporal dynamics of early oogenesis in pigs

期刊名称:Genome Biology

影响因子:10.1

合作单位:青岛农业大学

发表日期:2025.01.02

研究方法:单细胞转录组(10x Chromium)、空间转录组(10x Visium)、高分辨率空间转录组(BMKMANU S1000)、免疫荧光

百迈客生物为该研究中的E65胚胎卵巢提供了BMKMANU S1000空间转录组技术服务。

研究背景

在发育中的哺乳动物卵巢中,卵泡的位置对其生物学功能具有重要影响。休眠卵泡主要位于卵巢皮质外部,对雌性生育周期长短具有重要影响,而生长卵泡则位于髓质区域,对雌性生育的起始至关重要。然而,目前对胚胎阶段卵巢微环境形成机制的理解尚不深入,这主要是由于该过程发生在胚胎期,涉及多种异质细胞类型的协同作用。

在小鼠中,原始生殖细胞从外胚层迁移到生殖脊并在性腺中增殖,随后在特定时间点沿前后轴异步启动减数分裂。最近的研究显示,这一过程与经典的维甲酸信号无关,而是通过TEX14形成细胞间桥来实现。这些发现强调了生殖细胞微环境在决定其发育命运中的关键作用。

目前对卵巢发育中卵母细胞的研究主要集中在基因表达上,但对卵母细胞在卵泡发生过程中的细微空间定位及主要体细胞类型的空间动力学特征了解有限。通过空间转录组学和单细胞RNA测序技术,该研究揭示了猪早期卵巢发育中的皮质-髓质梯度,并发现人猪之间卵母细胞空间定位的保守性,进一步强调了卵巢微环境在决定卵母细胞命运中的重要作用。

材料方法

研究材料:通过人工授精培育妊娠猪(三元杂交:Landrace、Large White和Duroc),分别在受精后45、55、65和75天采集胚胎阶段的猪卵巢样本。

研究方法:scRNA-seq(E45、E55、E65、E75胚胎卵巢,共计18,956个高质量细胞,10x Genomics Chromium);空间转录组(E45、E55、E65、E75胚胎卵巢,10x Visium;E65胚胎卵巢,BMKMANU S1000)

分析方法:空间转录组解卷积(Cell2location);RNA速度分析(Velocyto和scVelo);单细胞轨迹推断(Cellrank);同源基因转化(biomaRt);细胞通讯分析(CellphoneDB、biomaRt、ktplots);蛋白互作分析;GO富集分析;基因模块分析(Hotspot)

验证实验:免疫荧光;图像分析和定量分析;Western blotting;卵巢组织体外培养

研究结果

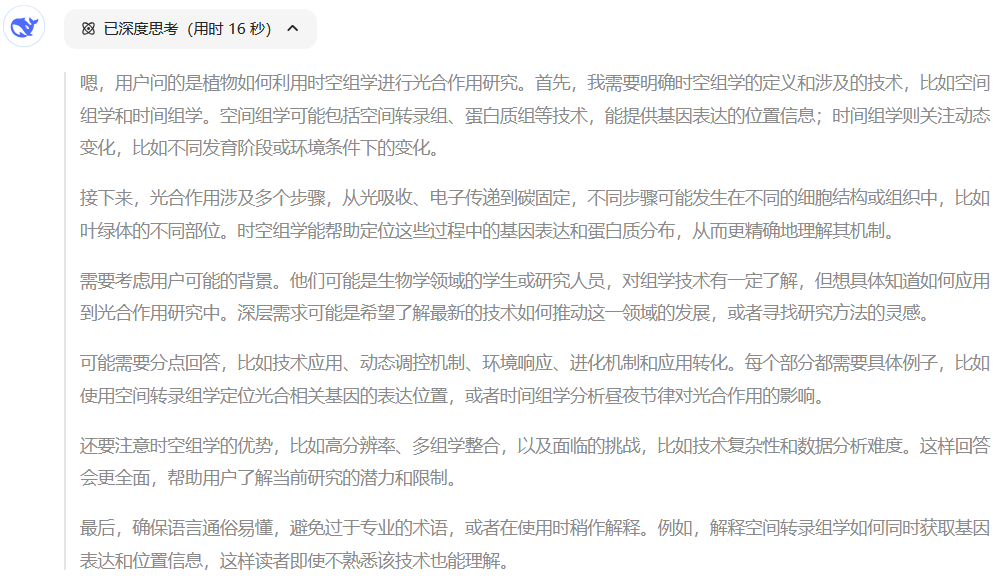

1.猪早期卵子发生的单细胞图谱的构建

为了深入揭示猪卵巢早期卵子发生的时空发育特征,研究者将单细胞RNA测序(scRNA-seq)与10× Visium空间转录组(ST)技术相结合,对猪卵巢发育过程中的细胞空间属性进行了系统分析。4个发育时间点(E45、E55、E65和E75;scRNA-seq各包括2个胚胎;ST:E45、E55、E65各包括2个胚胎,E75,1个胚胎),其中包括早期卵子发生的各阶段。保留了18,956个高质量细胞,共鉴定出17个聚类,包含9种主要细胞类型:生殖细胞、双潜能前颗粒细胞、上皮前颗粒细胞、性腺间质细胞、平滑肌细胞、内皮细胞、血管周围细胞、T细胞、巨噬细胞。

图1-发育中的猪卵巢的scRNA-seq

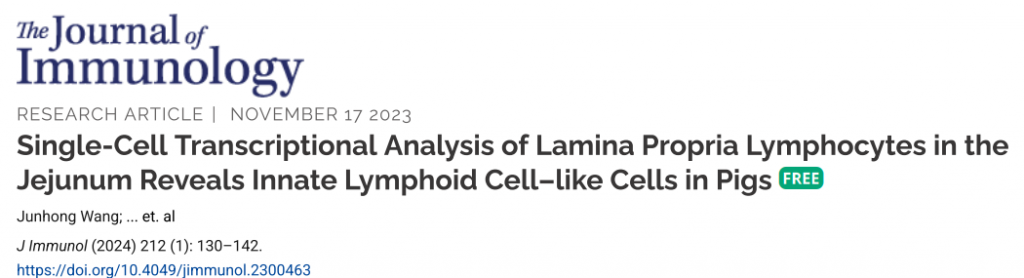

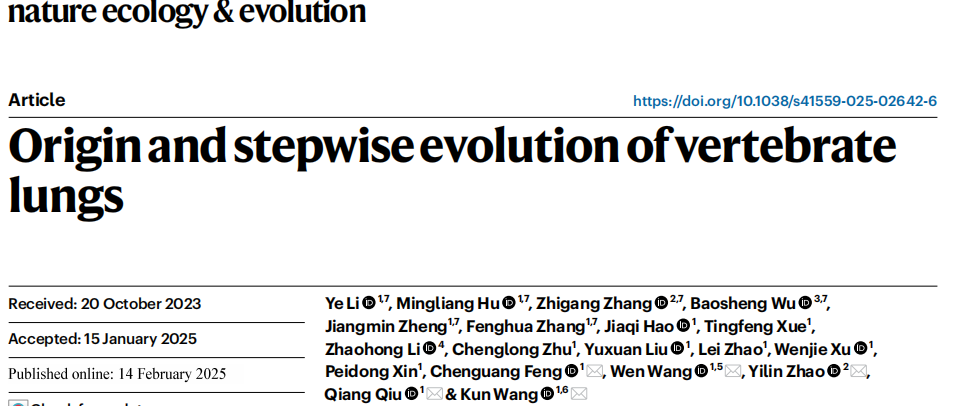

2.猪卵巢空间转录组的细胞类型解卷积

为了揭示卵巢发育过程中不同细胞类型的空间动态变化,研究者进行了细胞类型的解卷积分析。尽管scRNA-seq技术为剖析复杂组织中的细胞异质性提供了有力工具,但它缺乏细胞的空间位置信息。因此,研究者采用10× Visium空间转录组(ST)技术进行测序,以更好地展现猪卵巢发育过程中不同细胞类型的空间动态变化。研究者首先对ST数据进行了质量评估,确保数据质量符合分析要求。随后,利用scRNA-seq数据作为参考,通过Cell2location算法对ST数据进行了细胞类型的解卷积,实现了细胞类型的高分辨率定位。

通过解卷积分析,研究者发现在E45和E55阶段,细胞类型的空间分布相对较为“随机”。然而,随着发育进展到E65阶段,研究者观察到了一个明显的空间分布模式:生殖细胞在E45-E55阶段随机分布在猪卵巢中,而在E65-E75阶段则主要定位于皮层区域,仅有少量位于髓质区域。对于前颗粒细胞群,我们观察到了两种具有不同空间定位模式的细胞类型:BPG细胞在E55之前随机分布,并逐渐在E75时集中于髓质区域;而EPG细胞则在整个发育过程中始终位于卵巢表面。

为进一步验证分析结果,研究者进行了全组织染色实验,使用生殖细胞标志物DDX4和前颗粒细胞标志物KRT19对E45至E75的胎儿卵巢进行染色,实验结果与ST数据分析结果一致。此外,研究者还分析了这些阳性细胞在卵巢背腹轴上的空间分布,并通过荧光强度分析确认了生殖细胞和前颗粒细胞在皮层和髓质区域的不同分布模式。这些发现为深入理解猪卵巢发育过程中细胞类型的空间动态变化提供了重要线索。

图2-基于scRNA-seq数据使用Cell2location的ST的解卷积

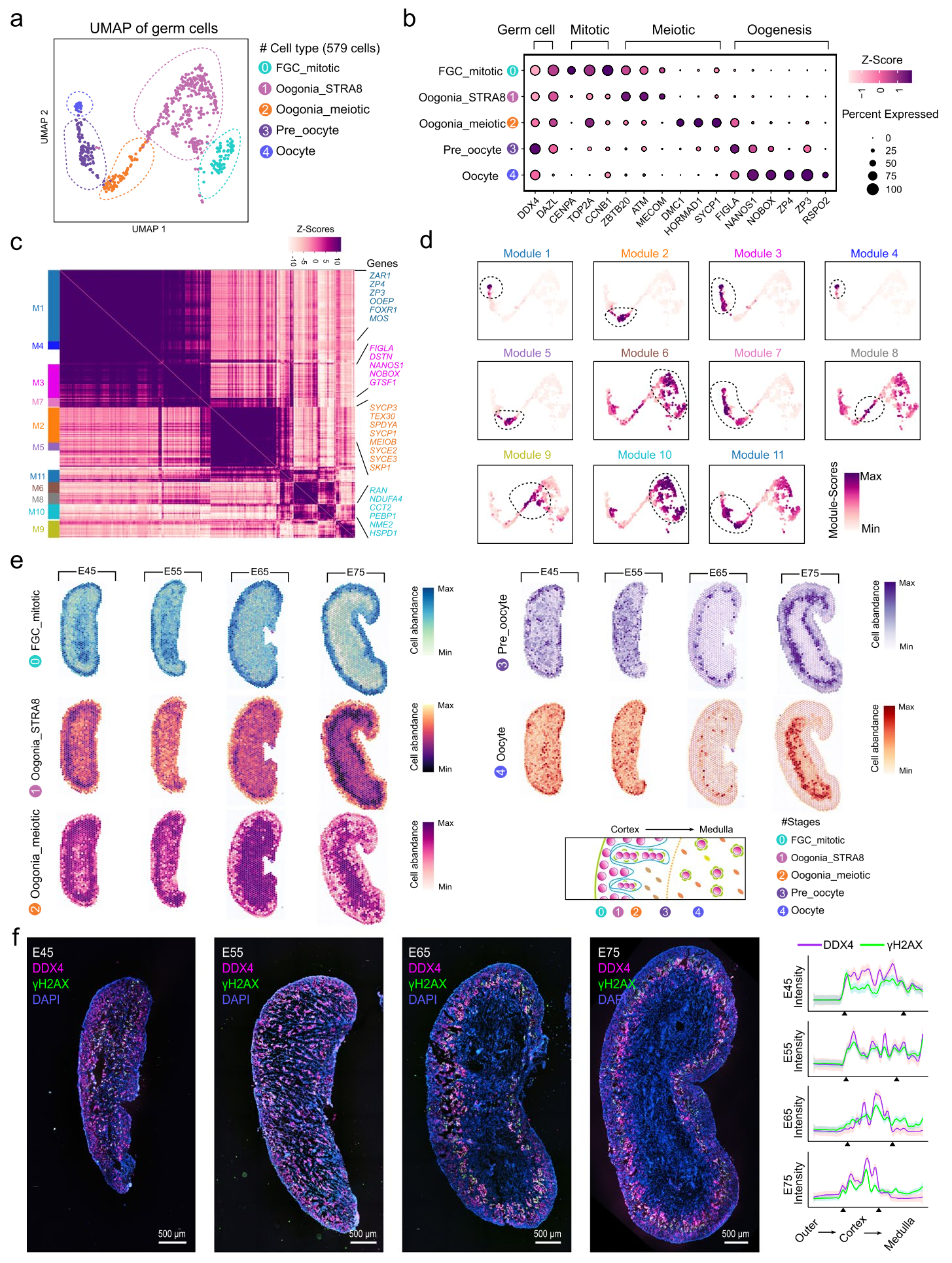

3.空间尺度解析精细尺度猪生殖细胞发育轨迹

为了深入理解生殖细胞在空间环境中的发育过程,研究者提取了生殖细胞进行重新聚类。通过对生殖细胞群的精细分析,研究者发现了五个对应的细胞簇,分别是有丝分裂生殖细胞(FGC_mitotic)、表达MECOM和ATM的前减数生殖细胞(Oogonia_STRA8)、表达SYCP1和DMC1的减数分裂生殖细胞(Oogonia_meiotic)、表达FIGLA和NANOS1的早期卵母细胞(Pre_oocyte)以及表达ZP4和ZP3的卵母细胞(Oocyte)。

为了深入了解早期猪卵母细胞生成过程中模块基因的功能富集情况,研究人员采用Hotspot算法,利用生殖细胞的scRNA-seq数据识别了相关基因模块,共鉴定出11个功能各异的基因模块。通过将单个模块投影到UMAP图中,确定了具有簇特异性的信息性基因模块。剖析了早期猪卵母细胞生成过程中的基因表达谱后,研究人员进一步在空间环境中研究了这一过程。通过对ST芯片上的生殖细胞进行解卷积,揭示了早期卵母细胞生成的皮质-髓质梯度。为了验证上述分析,研究人员使用生殖细胞标记DDX4和减数分裂生殖细胞细线期标记γH2AX进行了全组织染色实验,以定位在不同阶段启动减数程序的生殖细胞。评估了C-M轴的荧光强度后发现在E45和E55卵巢中,γH2AX信号沿C-M轴的水平相似,而在E65至E75卵巢中,γH2AX信号在内皮层达到峰值,在髓质区域则减少。

图3-使用空间转录组技术(ST)对生殖细胞空间位置模式的特征化

为了进一步验证分析,研究人员还在同一E65卵巢组织上使用了更高分辨率(BMKMANU S1000;Spot点大小约为10微米)的平台进行了ST测序。结果与E65时的Visium ST解卷积一致,使用S1000平台在E65时可视化ZP3阳性卵母细胞的空间位置也证实了其在内皮层的表达。

图4-生殖细胞异质性及空间位置模式的特征描述

综上所述,研究人员成功地在单细胞分辨率下再现了猪生殖细胞的发育过程,并阐明了猪卵巢组织中生殖细胞的空间分布模式。

4.跨物种分析揭示了猪与人类之间生殖细胞基因表达程序及空间位置模式的保守性

为了深入理解哺乳动物卵母细胞生成的空间调控机制,研究人员进行了跨物种分析。研究团队首先获取了妊娠后19周人类卵巢的空间转录组(ST)数据,并将其与猪E65时期的ST数据进行了比较,以分析卵母细胞生成各阶段生殖细胞的空间位置模式。与人类情况一致的是,生殖细胞标记DDX4与5mC和5hmC的共染色显示,在E55和E75猪卵巢中,5mC和5hmC信号在DDX4阳性细胞中不可检测,且主要在周围性腺体细胞中表达。这些结果进一步揭示,除了保守的基因表达程序外,人类和猪在早期卵母细胞生成过程中的表观遗传重编程模式也是保守的。

为了研究猪和人类早期卵母细胞生成过程中皮质-髓质梯度是否保守,研究人员基于ST数据探索了卵母细胞生成各阶段生殖细胞的空间位置模式。对于早期卵母细胞阶段的生殖细胞,这些细胞在卵巢内皮质区域有清晰定位,而在人类中,这些细胞主要位于内皮质和外髓质区域,且在内皮质区域丰度更高。到了卵母细胞阶段,猪和人类中这些生殖细胞的位置模式相似,主要位于外髓质区域。通过评估生殖细胞到卵巢表面的相对距离(以卵巢宽度标准化),观察到猪和人类早期卵母细胞生成过程均显示出生殖细胞的皮质-髓质梯度定位。这些数据不仅揭示了猪和人类早期卵母细胞生成过程中保守的基因表达程序和表观遗传重编程模式,还强调了两种物种在整个早期卵母细胞生成阶段空间动态的保守性。

图5-猪与人卵巢ST数据的跨物种比较分析

5.基于空间转录组学(ST)技术解析猪卵巢发育过程中两种颗粒细胞谱系的时空特性

在发育中的卵巢中,颗粒细胞与生殖细胞相互作用,形成了卵巢的基本功能单位,即卵泡。因此,研究人员接下来提取了颗粒细胞谱系,并使用UMAP进行了细胞聚类分析,共鉴定出10个细胞簇。分析了潜在时间基因表达动态和颗粒细胞前体发育轨迹中wave II型颗粒细胞(PreGC_II)的命运决定。与PreGC_I相比,簇6和7中的基因在PreGC_II命运决定中起关键作用,如WNT6、GREM1和SFRP4,这些结果共同强调了WNT信号分子在猪颗粒细胞前体命运决定中的保守作用。此外,ALDH1A2的上调表明,醛脱氢酶家族成员1A2可能在wave II颗粒细胞发育中发挥重要作用。

使用空间转录组学(ST)技术对wave I型颗粒细胞前体(PreGC_I)和wave II型颗粒细胞前体(PreGC_II)的标志性基因进行了空间定位。结果发现,LHX9(PreGC_I的标志)和GREM1(PreGC_II的标志)的信号从E45到E75在卵巢中呈现特定的空间分布模式。在E65和E75,GREM1的信号明显环绕着DDX4(生殖细胞的标志)的信号,表明卵巢卵泡组装的早期阶段,wave II型颗粒细胞(来源于皮质区域的颗粒细胞前体)在卵巢卵泡组装过程中发挥了关键作用。

接下来,研究人员分析了颗粒细胞谱系的空间特性,进行了细胞类型反卷积,并观察到卵巢表面上皮(OSE)细胞群主要位于猪卵巢的表面,并随着发育的进行细胞数量增加。在E45时,I型颗粒细胞前体(PreGC_I)细胞广泛分布在髓质中,部分位于皮质中;在E65时,观察到I型颗粒细胞前体(PreGC_I)和II型颗粒细胞前体(PreGC_II)分别呈现出特定的皮质和髓质分布模式。通过免疫荧光分析进一步验证了这些发现,上述结果共同揭示了猪卵巢发育过程中颗粒细胞谱系的空间时间特性。

图6-使用ST技术表征前颗粒细胞的发育轨迹及其空间定位模式

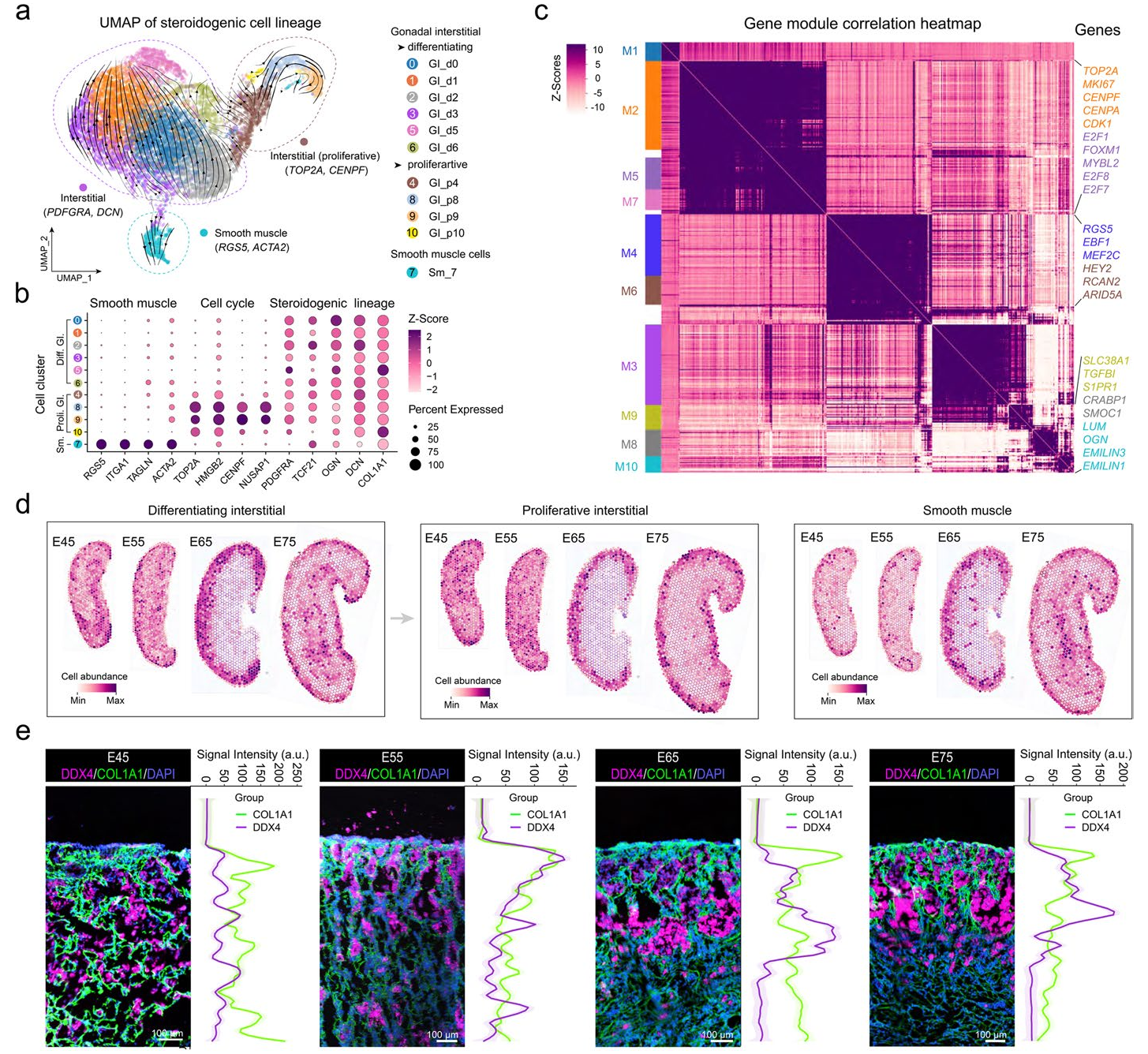

6.猪卵巢发育期间主要体细胞类型的空间特性

除了生殖细胞和颗粒细胞外,研究人员还进一步以更高分辨率分析了GI(间质细胞)和Sm(平滑肌细胞)这两种体细胞在猪卵巢中的空间分布模式,因为这两种细胞类型在猪卵巢中显示出特征性分布,表明它们可能在塑造卵巢微环境方面发挥作用,这对早期卵子发生至关重要。

将GI和Sm的标记基因整合到空间转录组学中,观察到这些体细胞的空间位置随着从E45到E75的发育进展而发生变化。通过RNA速度分析确定的分化谱系细胞和增殖状态细胞在E45和E55时的卵巢中随机分布,而在E65时,观察到这些细胞在卵巢皮质中呈现出明显的空间聚集模式,特别是在生殖细胞附近。这些发现共同揭示了猪卵巢发育早期体细胞空间位置模式的动态变化,表明它们在形成对早期卵子发生至关重要的卵巢微环境中发挥潜在作用。

图7-利用空间转录组学(ST)表征类固醇生成细胞谱系的异质性和空间位置模式

7.空间共定位分析揭示了皮质区和髓质区存在截然不同的微环境,强调了其在调控生殖细胞命运中的关键作用

在阐明了发育中的猪卵巢中主要细胞类型的时空特征后,研究人员接下来研究了空间微环境的变化如何影响发育中卵巢的细胞命运决定。首先对细胞类型丰度进行了非负矩阵分解(NMF),以研究发育中卵巢中细胞的空间共定位。NMF分解的应用成功地表征了位于皮质和髓质的生殖细胞niche,并揭示了与不同空间来源的生殖细胞共定位的体细胞。为了全面理解细胞-细胞通信模式的功能性,研究人员使用CellphoneDB进行GO富集分析,识别了不同区域生殖细胞与体细胞之间的配体-受体(L-R)对,发现皮质和髓质区域之间细胞-细胞通信模式的功能富集结果不同。

此外,研究人员观察到皮质区域的L-R对显著富集了NOTCH信号通路,PreGC_ii0和PreGC_ii8表达NOTCH信号介导因子NOTCH2,而其配体DLK1和JAG1则在向减数分裂进程中的生殖细胞中表达,结果表明NOTCH2在猪早期生殖细胞命运决定中发挥着关键作用。在髓质区域细胞-细胞通信分析揭示了在卵细胞阶段的生殖细胞表达了参与原始卵泡组装的配体,包括BMP4和BDNF,而它们相应的受体,包括BMPR1A、BMPR1B和SORT1,则由PreGC i4和PreGC i7表达。研究人员发现髓质区域的体细胞表达了一系列细胞外基质(ECM)蛋白,而皮质区域则不是这样,表明ECM蛋白在调节猪卵母细胞生成中发挥着关键作用。

为了进一步验证细胞通讯分析,研究人员接下来探讨了在使用从E55卵巢皮质和髓质中分离的卵巢组织进行体外条件下,补充NOTCH信号抑制剂DAPT和基质金属蛋白酶抑制剂多西环素是否会影响生殖细胞命运。从E55胎儿卵巢中解剖出皮质和髓质组织,将这些组织进行体外培养,并在用DAPT处理10天后观察到皮质卵巢组织中减数分裂标志物STRA8的表达水平显著降低,而髓质卵巢组织则没有这种情况。相反,在用基质金属蛋白酶抑制剂多西环素处理10天后,观察到卵泡形成标志物LHX8的表达水平降低,而在皮质组织中未观察到可比的影响。综上所述,这些数据进一步支持了在空间背景下的细胞-细胞通讯分析,并强调了卵巢微环境在调节生殖细胞命运中的重要作用。

图8-卵巢皮质和髓质之间细胞-细胞通讯模式的比较

研究总结

综上所述,该研究基于单细胞和空间转录组测序,深入探讨了猪早期卵子发生过程中的时空基因表达谱和卵巢微环境的空间组织,以及这些特征在人类中的保守性。这些发现不仅丰富了我们对猪繁殖性状形成复杂机制的认识,还为生殖医学领域的研究提供了新的视角和方法。

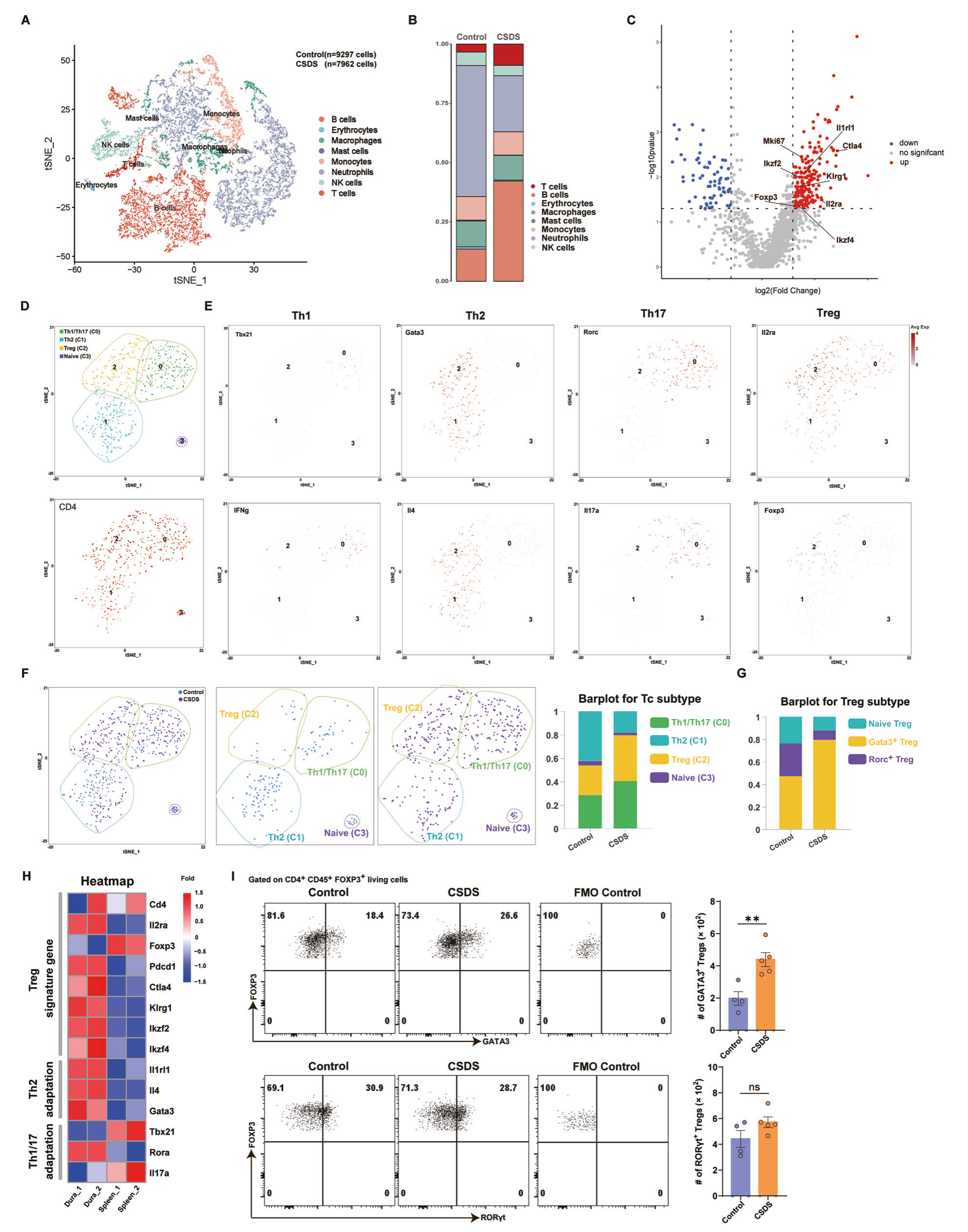

]]>2025年才过去几天,百创S系列空间转录组技术迎来开门红!本期我们盘点了6篇2025年应用百创S系列空间技术发表的时空组学文章,这些成果发表期刊有Journal for ImmunoTherapy of Cancer(IF=10.3)、Genome Biology(IF=10.1)、Industrial Crops and Products、BMC Genomics以及预印本系统bioRxiv。研究的物种涉及人、猪、鳜鱼、玉米、芦苇、榛子等,涉及组织部位主要是肾肿瘤、胚胎卵巢、幽门盲肠、雌穗、雄穗、茎芽、胚珠等。接下来,我们一起来看看2025最新的时空组学文章吧!

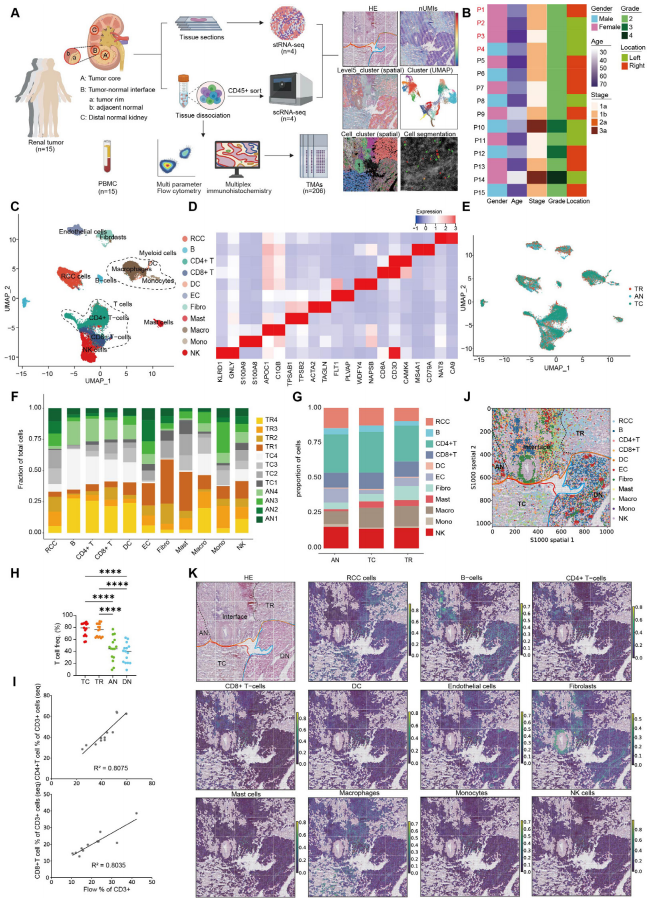

一、人肾透明细胞癌时空图谱

英文标题:Spatial and single-cell transcriptomics reveal cellular heterogeneity and a novel cancer-promoting Treg cell subset in human clear-cell renal cell carcinoma

发表期刊:Journal for ImmunoTherapy of Cancer

影响因子:10.3

病例样本:肾透明细胞癌患者

测序策略:单细胞转录组、空间转录组(BMKMANU S1000细胞分割)

DOI:10.1136/jitc-2024-010183

发布时间:2025.01.04

百迈客生物为该研究提供了单细胞转录组和百创S1000空间转录组(细胞分割)技术服务。

取样策略:

单细胞&空间转录组(细胞分割):肾透明细胞癌患者手术切除肾肿瘤组织(n=4,P1-P4)

流式细胞术、组织化学染色:肾透明细胞癌患者PBMC和手术切除肾肿瘤组织(n=15)

① 透明细胞肾细胞癌(ccRCC)是肾细胞癌(RCC)中最常见的组织学类型。然而,免疫抑制细胞的空间和功能异质性以及它们相互作用促进透明细胞肾细胞癌中免疫抑制的机制尚未得到深入研究。

② 在该研究中,研究人员发现了之前未报道过的间质细胞和免疫细胞亚群,并以更高的分辨率绘制了它们的空间位置图。此外,根据六个特征性基因集(包括上皮-间质转化高表达细胞群、转移细胞群和近端小管高表达细胞群)去除了批次效应后,验证了肿瘤细胞群。

③ 重要的是,该研究鉴定出一种特殊的调节性T细胞(Treg)亚群,该亚群具有终末效应Treg细胞的分子特征,但表达多种细胞因子,如白细胞介素(IL)-1β和IL-18。这组Treg细胞具有更强的免疫抑制功能,且与透明细胞肾细胞癌(ccRCC)队列的不良预后相关。它们在肿瘤-正常组织交界处与MRC1+FOLR2+肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)共定位,形成一个正反馈循环,维持协同的致癌作用。此外,研究人员追踪了IL-1β+Treg细胞的起源,并揭示IL-18可通过ERK/NF-κB途径诱导Treg细胞中IL-1β的表达。

图1-肾透明细胞癌(ccRCC)细胞群的整体分析

二、猪早期卵子发生的时空图谱

英文标题:Spatiotemporal dynamics of early oogenesis in pigs

发表期刊:Genome Biology

影响因子:10.1

物种样本:猪

测序策略:单细胞转录组、空间转录组(10x Visium、BMKMANU S1000)

DOI:10.1186/s13059-024-03464-8

发布时间:2025.01.02

百迈客生物为该研究提供了百创S1000空间转录组技术服务。

取样策略:

单细胞转录组:猪E45、E55、E65、E75胚胎卵巢(n=2)

空间转录组:猪E45、E55、E65、E75胚胎卵巢,10x Visium;E65胚胎卵巢,BMKMANU S1000

① 该研究结合单细胞RNA测序(scRNA-seq)和空间转录组学(ST)来理解时空基因表达谱,并探索在猪卵子发生早期卵巢微环境的空间组织。将卵子发生不同阶段的生殖细胞簇投射到空间图谱中,揭示了发育中的猪卵巢中生殖细胞的“皮质-髓质(C-M)”分布。猪和人之间的跨物种分析揭示了在卵子发生过程中生殖细胞的保守的C-M分布模式,突出了猪可以作为人类早期卵子发生过程的理想模型。

② 利用ST进行RNA速度分析,确定了猪卵巢皮质和髓质区颗粒细胞系的分子特征和空间动力学。空间共定位分析和细胞间通讯分析揭示了皮质和髓质区域生殖细胞和体细胞之间独特的细胞-细胞通讯模式。

③ 值得注意的是,卵巢组织的体外培养证实细胞间NOTCH信号传导和细胞外间质(ECM)蛋白在启动减数分裂和卵子形成程序中起关键作用,突出了卵巢微环境对于生殖细胞的命运调控起着重要作用。

图2-基于scRNA-seq数据使用Cell2location的ST的解卷积

图3-利用S1000平台对ZP3在E65阶段的表达丰度进行精细可视化分析

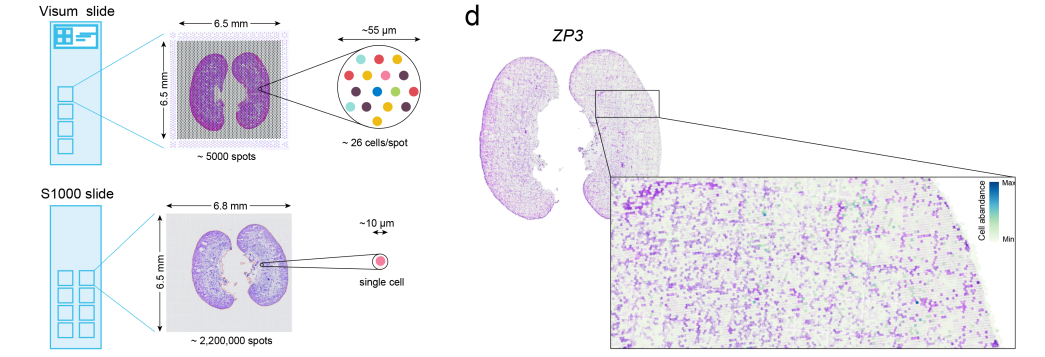

三、榛子胚珠时空图谱

英文标题:Obstacles in sugar transportation lead to blank nut formation in hazel (Corylus heterophylla)

发表期刊:Industrial Crops & Products

影响因子:5.6

物种样本:榛子

测序策略:空间转录组(BMKMANU S1000)

DOI:doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.120365

发布时间:2025.01.04

百迈客生物为该研究提供了百创S1000空间转录组技术服务。

取样策略:

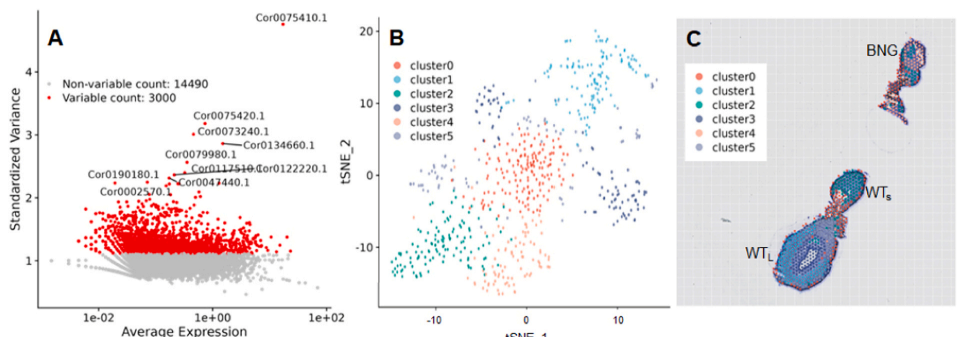

百创S1000空间转录组:两个野生型榛子,包括一个大的、发育中的胚珠(WTL)和一个小的、败育胚珠(WTs),以及一个从空壳榛子种质中分离出来的败育胚珠。

① 这篇文章研究了榛子栽培中导致产量损失的空壳果形成的潜在分子机制。向结正常果的野生型榛子和结空壳果的空壳果种质(BNG)植株的叶片中引入13C,并比较了这两种类型植株叶片和果实中的13C丰度。光合作用的13C标记产物被迅速运输到苞片和果实中,胚珠中的δ13C值高于苞片、外壳和薄壁组织。

② 对正常发育和败育胚珠进行空间转录组测序,鉴定出可能与胚珠败育相关的基因。在BNG中,叶片中合成的光合13C产物积累并缓慢向外运输。BNG的外壳、薄壁组织和胚珠中的δ13C值明显低于对照组,仅占对照组的1.3%~18.7%。根据每个Spots点基因表达的相似性,研究人员获得了六个簇,包括476个不同空间区域的独特差异表达基因(DEGs)。在这些DEG簇中,只有cluster3的DEG在碳水化合物代谢和运输相关的生物过程中显著富集,其中蔗糖合酶(SUS,Cor0134990.1)在这些与碳水化合物代谢相关的DEG中表达丰度最高。

③ 根据序列比对结果的相似性,研究人员在拟南芥中鉴定了四个SUS(Cor0134990.1)突变体,它们的种子大小明显小于野生型。除了SUS外,研究人员还鉴定了一些可能调节榛子胚珠发育的重要基因,为揭示空壳榛子的形成机制提供了新见解。

图4-高变基因的选择和Spots聚类

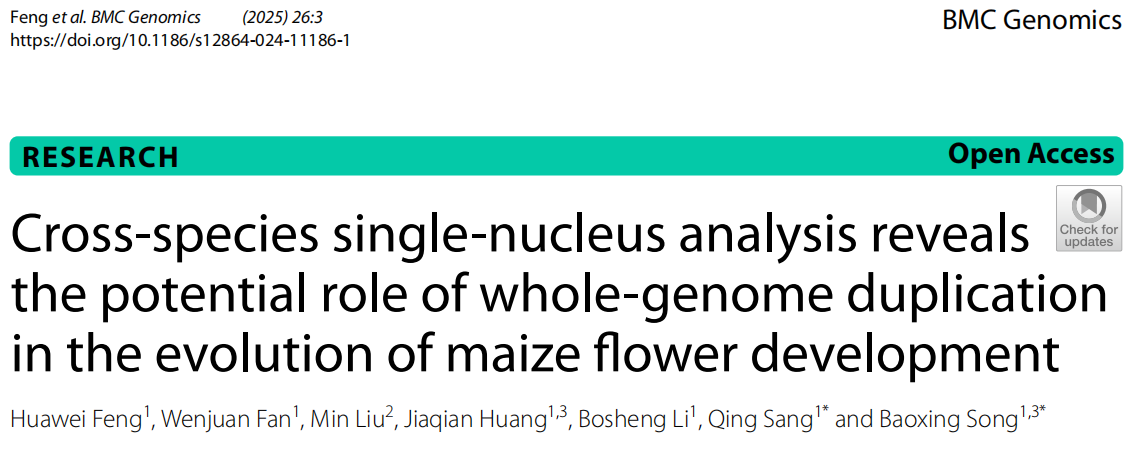

四、全基因组复制在玉米花发育进化中的时空图谱

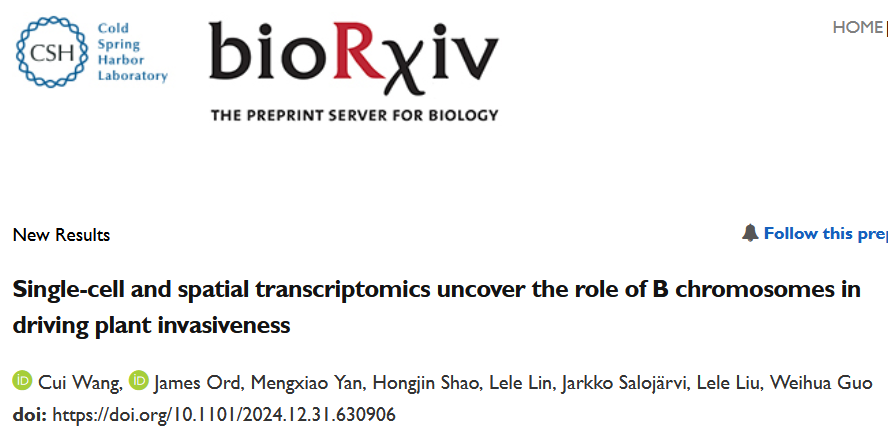

英文标题:Cross-species single-nucleus analysis reveals the potential role of whole-genome duplication in the evolution of maize flower development

发表期刊:BMC Genomics

影响因子:3.5

物种样本:玉米、高粱

测序策略:单细胞核转录组、空间转录组(BMKMANU S1000)

DOI:10.1186/s12864-024-11186-1

发布时间:2025.01.03

百迈客生物为该研究提供了百创S1000空间转录组技术服务。

取样策略:

单细胞核转录组&空间转录组:玉米雌穗、雄穗、高粱花序组织

① 在该研究中,研究人员为玉米雌穗、雄穗和高粱花序生成了单细胞核和空间RNA-seq数据。通过结合单细胞核和空间转录组数据,研究人员可以追踪单细胞核簇标记基因的空间表达,并将单细胞核簇映射到空间位置上。这种能力为注释单细胞核簇提供了强大的支持。

② 将细胞簇解析的转录组比较与基因组比对相结合,该研究分析表明,玉米雌穗和雄穗花序的多样性与玉米特有的全基因组复制事件相关。以高粱作为外类群,很可能是基因表达谱的丢失导致了雄穗和雌穗之间的花序多样性,从而形成了玉米的单性花结构。此外,雄穗中高表达基因的序列比雌穗中高表达基因的序列更为保守。

图5-基于空间转录组学和标记基因的玉米雌穗和雄穗的细胞聚类与细胞类型鉴定

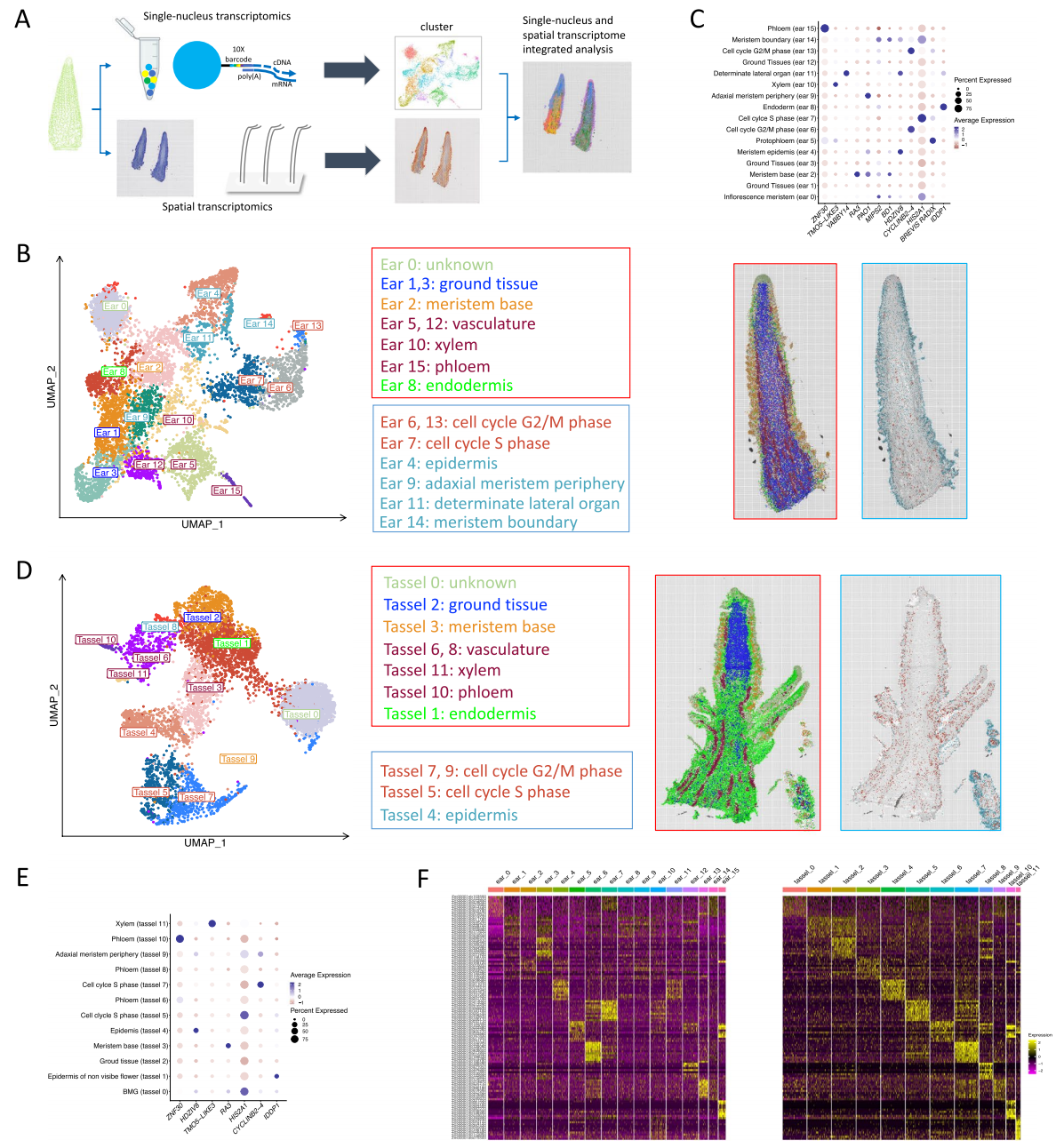

五、时空图谱揭示了B染色体在驱动植物入侵中的作用

英文标题:Single-cell and spatial transcriptomics uncover the role of B chromosomes in driving plant invasiveness

发表期刊:bioRxiv

物种样本:芦苇

测序策略:单细胞转录组、空间转录组(BMKMANU S3000)

DOI:https://doi.org/10.1101/2024.12.31.630906

发布时间:2025.01.01

百迈客生物为该研究提供了百创S3000空间转录组技术服务。

取样策略:

单细胞转录组:非入侵芦苇组由根状茎再生的新形成的芽组织EU 60、EU 78、EU 620;入侵芦苇组由根状茎再生的新形成的芽组织NAi nt61、NAi nt113、NAi nt191(每组有3个生物学重复)

空间转录组:入侵芦苇组由根状茎再生的新形成的芽组织NAi nt61(n=2,两个重复包埋在一起)

① 入侵植物能严重破坏本土生物多样性,但其成功入侵背后的遗传机制仍不甚明了。迄今为止,仅对少数入侵物种进行了基因组学研究,且尚未应用单细胞水平的研究。

② 该研究探讨了普通芦苇(Phragmites australis)入侵行为的遗传驱动因素,这是一种原产于欧洲、后被引入北美并成为入侵物种的耐寒草类。通过整合全基因组测序、单细胞转录组测序和空间转录组测序技术,研究人员构建了普通芦苇茎系统的综合单细胞图谱。UMAP分析在茎系统中鉴定出19个独特的细胞簇。基因本体(GO)富集分析实现了对关键细胞类型的注释,包括叶肉细胞、表皮细胞、维管束鞘细胞和木质部细胞,以及茎尖分生组织和侧生分生组织、腋生分生组织。RNA速度分析揭示了叶肉细胞的多能性,其中第3簇的叶绿组织细胞被确定为能够分化为各种组织的祖细胞,而第1簇则向通气组织发育。

③ 欧洲种群与北美入侵种群之间的比较分析显示,转录活性和基因表达存在显著差异,尤其是在与茎尖分生组织相关的细胞簇中。入侵种群中B染色体的出现频率更高,且IMPA-3、SSC3和DDE家族核酸内切酶基因在近所有细胞簇中均显著上调,尤其是在叶肉细胞和分生组织区域附近。作为抗性(R)基因主要受体的IMPA-3的快速突变可能增强了北美入侵种群的适应性。这些发现为理解普通芦苇入侵性的细胞发育和基因组多样性提供了关键见解,并为制定生态管理策略提供了宝贵信息。

图6-对普通芦苇芽的组织进行单细胞和空间转录组学研究

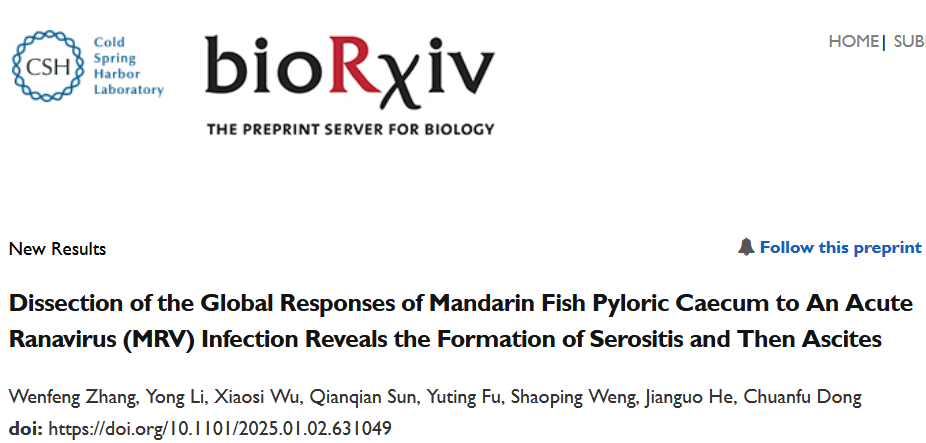

六、鳜鱼感染蛙虹彩病毒后幽门盲囊的时空图谱

英文标题:Dissection of the Global Responses of Mandarin Fish Pyloric Caecum to An Acute Ranavirus (MRV) Infection Reveals the Formation of Serositis and Then Ascites

发表期刊:bioRxiv

物种样本:鳜鱼

测序策略:单细胞转录组、空间转录组(BMKMANU S1000)

DOI:https://doi.org/10.1101/2025.01.02.631049

发布时间:2025.01.02

百迈客生物为该研究提供了百创S1000空间转录组技术服务。

取样策略:

单细胞转录组:接种蛙虹彩病毒(MRV)和PBS 5天后的鳜鱼的幽门盲囊组织(n=2)

空间转录组:感染蛙虹彩病毒(MRV)的鳜鱼的幽门盲囊组织

① 鳜鱼蛙病毒(MRV)作为大口黑鲈病毒(LMBV)的一种变体,属于虹彩病毒科蛙病毒属的一个独特成员。急性MRV感染主要影响鳜鱼的一个关键内脏器官——幽门盲囊,并推测这是导致鳜鱼出现严重腹水这一特征性外部临床症状的驱动因素。

② 该研究揭示,急性MRV感染最初靶向鳜鱼幽门盲囊的浆膜层,并迅速发展为以浆膜肥厚、纤维化、充血、水肿和组织粘连为特征的纤维素性浆膜炎。通过单细胞RNA测序,研究人员分析了上皮、免疫和间质细胞群的细胞组成,确定了巨噬细胞、粒细胞以及T细胞和自然杀伤细胞作为急性细胞因子和炎症反应的关键介体显著富集。随后,有力的实验证据表明,MRV攻击特定的T细胞和B细胞免疫细胞亚群以及成纤维细胞、肌成纤维细胞、内皮细胞和周细胞的间质细胞,导致增生性浆膜区的细胞外基质(ECM)形成、胶原生物合成和血管重塑相关基因和途径的上调。此外,宿主来源的V型胶原和MRV编码的胶原均参与肥厚浆膜中ECM的形成。

③ 综上所述,该研究提供了对鳜鱼幽门盲囊对急性MRV感染的全面单细胞分辨率分析,并强调了病毒驱动的浆膜炎是导致鳜鱼严重腹水的根本原因。

图7-受感染幽门盲囊单细胞的空间位置

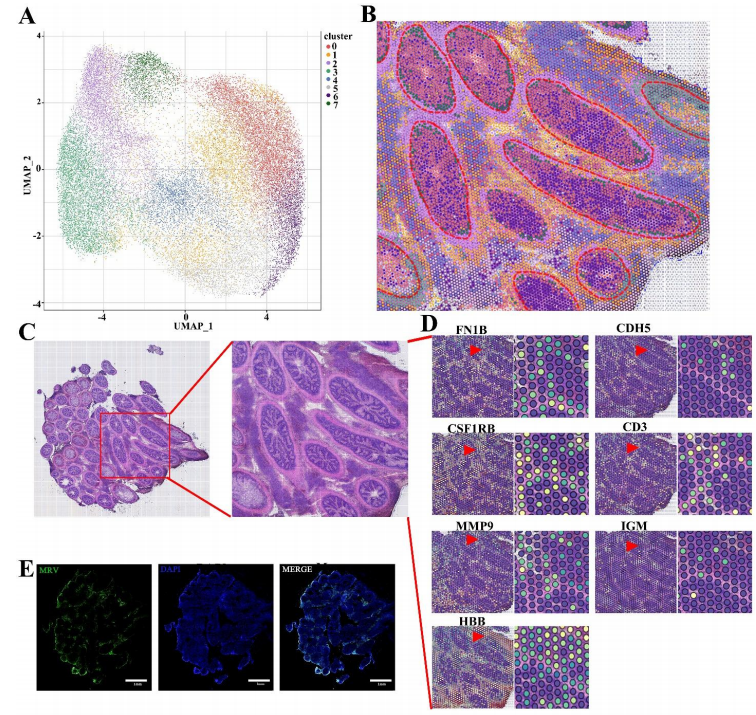

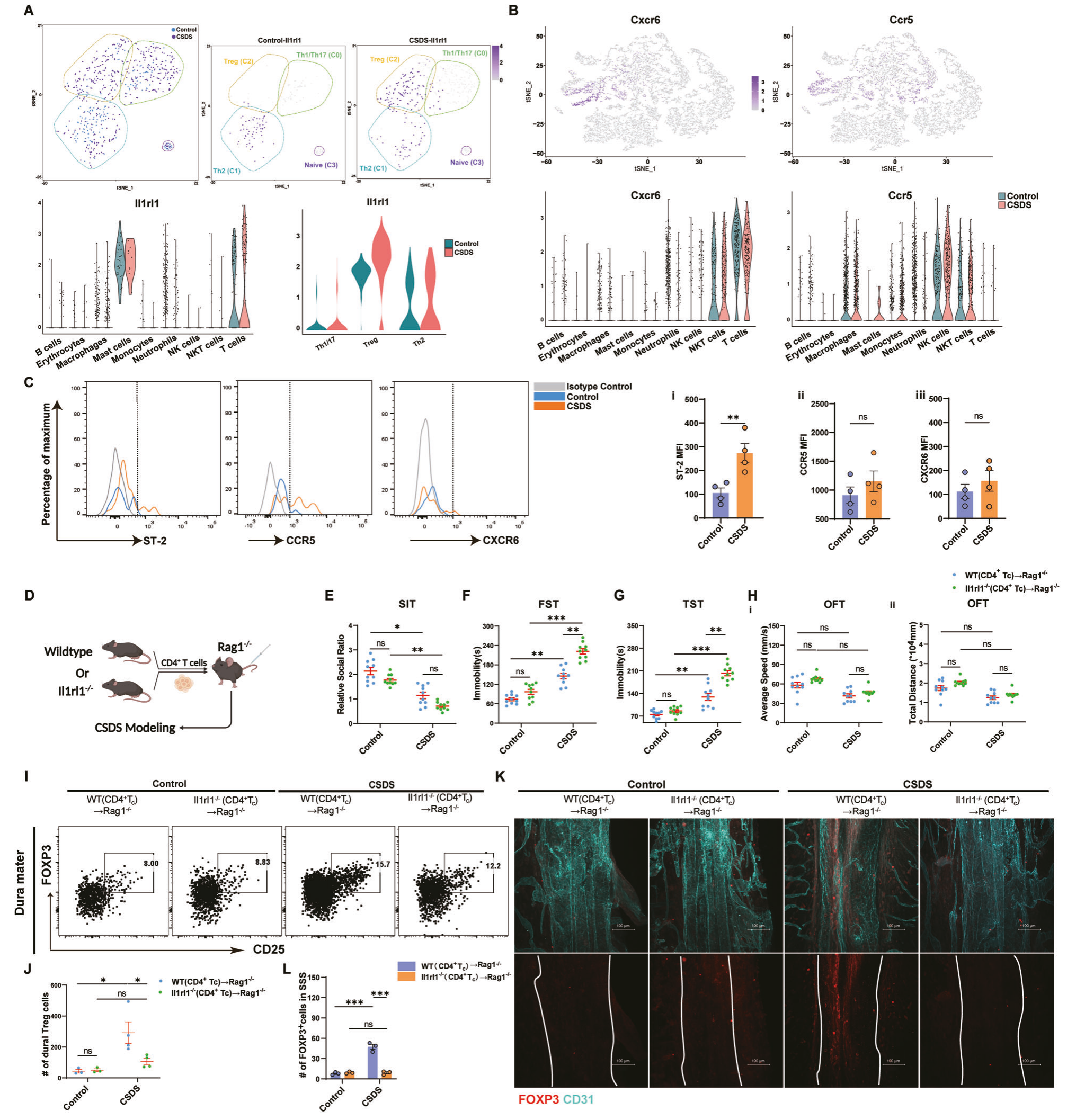

文章标题:Dural Tregs Driven by Astrocytic IL-33 Mitigate Depression Through the EGFR Signals in mPFC Neurons

文章标题:Dural Tregs Driven by Astrocytic IL-33 Mitigate Depression Through the EGFR Signals in mPFC Neurons

期刊名称:?Cell Death & Differentiation

影响因子:13.7

合作单位:南京医科大学基础医学院药理学系

研究对象:小鼠

百迈客生物为该研究提供了10X单细胞转录组测序技术服务。

研究背景

抑郁症是一种常见的精神障碍,表现为长时间情绪低落、失去快乐或对活动的兴趣等,其表现不同于正常的情绪变化和对日常生活的感觉。抑郁症具有发病率高、临床治愈率也高,但治疗接受率低、复发率高的特征,目前治疗手段有限,约有30%患者接受一线抗抑郁药物后症状无缓解,症状有缓解的部分患者会在首次治疗后复发。因此,有必要深入研究认识抑郁症的生理病理致病机制,为开发更有效的治疗手段提供见解。

材料及方法

材料:8周大C57BL/6雄性小鼠以及6个月大ICR小鼠,构建慢性社交挫败应激(CSDS)模型。不同基因型小鼠(Il33-/-,Il1rl1-/-,Rag1-/-,Foxp3DTR)购买后,培养1周后再进行实验。

方法:单细胞转录组测序,免疫荧光,RT-PCR,ELISA,Western blot,流式细胞术,细胞实验,动物实验等。

研究结果

- 抑郁应激诱导小鼠出现显著的硬脑膜Treg扩增

研究者首先构建CSDS小鼠模型并经过行为学实验验证,采用流式细胞术等研究CSDS小鼠硬脑膜-脑界面免疫细胞,发现Treg(调节性T细胞)在硬脑膜而不是脑实质中显著增殖激活,fluoxetine(抗抑郁药物)显著激活硬脑膜Treg扩增,这些结果暗示Treg可能在抑郁样行为发展中起到重要作用,fluoxetine可能通过增加硬脑膜中的Treg减轻抑郁表现,调控硬脑膜Treg或许是治疗抑郁的潜在靶点。

图1-CSDS刺激显著诱导了小鼠硬脑膜中Treg的浸润

- 定义硬脑膜Treg免疫表型

CSDS小鼠和对照组小鼠硬脑膜分选得到的免疫细胞进行scRNA-seq,结果显示CSDS小鼠硬脑膜T细胞占比增加,其中Treg和Th17比例增加,Th2比例降低,初始T细胞没有发生变化;Treg中,Gata3+?Treg比例提高,初始Treg和Rorx+?Treg比例降低。对照组小鼠硬脑膜和脾脏分选得到Treg进行SMART-seq,发现与脾脏相比,硬脑膜Treg的Gata3+亚型和Rora+亚型相关基因表达上调。流式细胞术进一步证实CSDS小鼠硬脑膜中GATA3+?Treg显著增加,RORγt+?Treg数量无显著变化。这些表明GATA3+ Treg可能参与抑郁表现的调控。

图2-CSDS刺激诱导小鼠硬脑膜中Treg浸润显著增加

- IL33/ST2信号参与CSDS应激后硬脑膜中Treg增加

SMART-seq数据显示CSDS小鼠硬脑膜“IL33结合”以及其他内源性分子结合信号通路表达上调;与脾脏相比,CSDS小鼠硬脑膜中表达ST2的细胞比例显著高于脾脏;硬脑膜Treg富集趋化性通路。scRNA-seq数据也显示CSDS小鼠模型中T淋巴细胞聚群高表达ST2编码基因,且表达水平高于对照组小鼠的T淋巴细胞;CSDS小鼠模型硬脑膜Treg高表达ST2编码基因。随后,研究者将WT小鼠和Il1rl1-/-小鼠硬脑膜Treg细胞转移到Rag1-/-小鼠并构建CSDS模型,行为学等实验结果证实,ST2表达是硬脑膜Treg招募和扩张所必须的。IL33-/-小鼠相关实验也支持了IL33/ST2信号在抑郁期间促进硬脑膜Treg增殖。

图3-通过激活ST信号,抑郁应激增强硬脑膜中Treg的浸润

图4-CSDS应激后,IL33/ST2信号可能参与硬脑膜Treg数量的增加

- mPFC星形细胞IL33介导了硬脑膜Treg的浸润

mPFC、海马、脑脊液等组织的ELISA、qPCR以及Western blot实验结果表明,CSDS小鼠硬脑膜ST2+ Treg激活所需的IL33来源于脑实质而不是硬脑膜。多重免疫荧光结果表明mPFC处星形细胞是IL33增加的主要贡献细胞类型。进一步的特异性细胞类型IL33基因表达KO-恢复实验及相应的行为学实验、流式细胞术等结果表明,主要是星形细胞来源的IL33介导了CSDS小鼠中硬脑膜Treg的产生。

图5-抑郁应激诱导脑星形细胞分泌的IL33可能参与硬脑膜Treg数量的增加

- 通过增强AREG分泌,硬脑膜Treg抵消了抑郁应激

进一步分析scRNA-seq数据发现T细胞簇还显著高表达Areg,流式细胞术、Western blot、免疫荧光等实验表明CSDS小鼠硬脑膜AREG分泌加强,mPFC区域AREG表达水平显著降低。通过向CSDS应激小鼠脑延髓注释AREG的中和抗体并进行检测,发现CSDS小鼠表现出更严重的抑郁行为。这些结果暗示来源于硬脑膜Treg的AREG可能是抑郁进展中的主要中间物。

图6-去除硬脑膜Treg加重了CSDS诱导的抑郁行为

- 硬脑膜Treg来源的AREG可以影响CSDS小鼠mPFC的锥体神经元

脑免疫荧光扫描结果表明硬脑膜来源的AREG可能特异性的影响mPFC神经元活性,TSA多重染色等实验结果表明,CSDS应激显著诱导mPFC神经元EGFR(AREG是EGFR配体)的表达,硬脑膜AREG去除可显著抑制mPFC的EGFR激活,小脑延髓池注射的AREG中和抗体只去除了硬脑膜AREG但对mPFC脑区AREG无显著影响。通过这些结果,研究者假设神经元表达EGFR可以接收硬脑膜Treg来源的AREG,并激活EGFR信号,直接影响神经元活性。

为了验证这一假设,研究者使用AAV抑制mPFC锥体神经元EGFR的表达,免疫荧光、Western blot等实验结果表明,敲除EGFR部分地加重CSDS小鼠抑郁表现,应激诱导的抑郁中mPFC神经元EGFR信号起到重要作用,揭示mPFC锥体神经元是硬脑膜Treg来源AREG的靶细胞。

随后研究者使用全细胞膜片钳技术记录CSDS小鼠mPFC锥体神经元的微小兴奋性突触后电流(mEPSC),发现20ng/ml AREG条件下,锥体神经元的mEPSC振幅显著降低但频率没有变化,表明AREG可抑制AMPA受体功能,降低突触后位点数量,进一步降低EGFR+ 锥体神经元的兴奋性突触传递。

综上,研究者推测硬抑郁小鼠脑膜Treg来源的AREG可以通过抑制mPFC锥体神经元的过度兴奋,抵抗抑郁表现。

图7-硬脑膜Treg分泌的AREG可能通过影响mPFC神经元活性调控抑郁行为

图8-通过激活mPFC锥体神经元的EGFR信号,硬脑膜Treg调控抑郁行为

研究总结

本研究发现硬脑膜Treg在神经响应抑郁刺激中起到重要作用,硬脑膜Treg与mPFC神经细胞通过AREG-EGFR交流,调控抑郁进展。该发现表明硬脑膜Treg可作为减轻抑郁表型的靶点,为开发新型诊疗手段提供了不同思路。

]]>

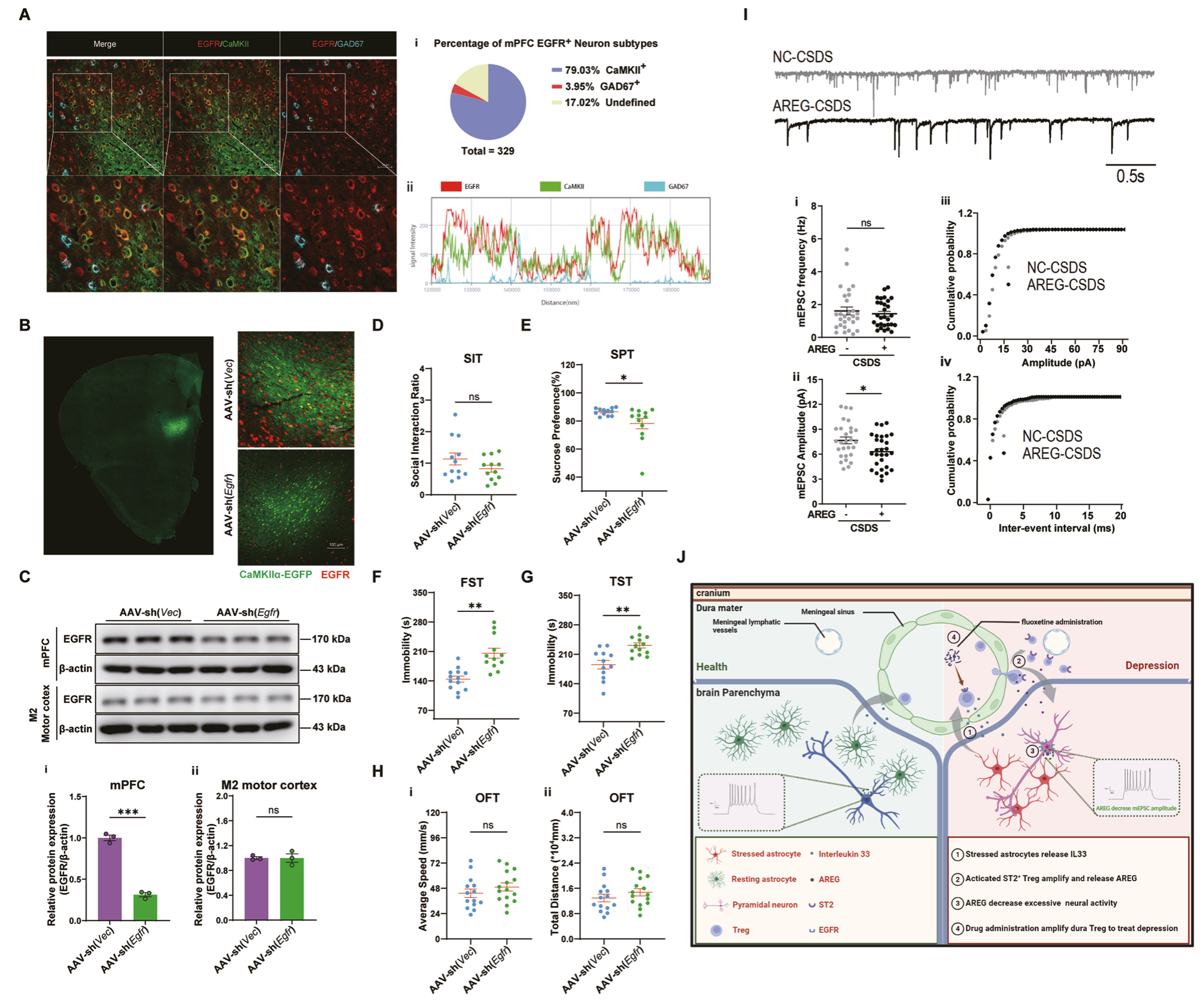

文章标题:Spatial transcriptome analysis reveals de novo regeneration of poplar roots

发表期刊:Horticulture Research

合作单位:北京大学现代农业研究院

研究物种:杨树

?技术策略:空间转录组(BMKMANU?S1000平台)

杨树,作为一种广泛栽培的经济树种,以其高效、快速的扦插繁殖方法广受认可。然而,要实现高效的扦插繁殖,根系的再生能力至关重要。没有强大的根再生能力,扦插的枝条将难以成活,进而影响到整个种植计划的成功。尽管如此,目前关于根再生的研究主要集中在生长素的调控作用上,对细胞分裂素的研究则相对较少。

空间转录组学是一项新兴的技术,它能够在细胞水平上揭示基因表达的空间分布情况。这一技术的出现,为我们理解基因如何在特定的空间背景下调控生物过程提供了全新的工具。该研究利用这一技术,构建了杨树根再生过程的空间转录组图谱,并深入探讨了细胞分裂素在根再生中的关键作用。研究发现,在杨树根再生过程中,激素在协调植物生长发育的复杂过程中起着关键作用,细胞分裂素响应基因的表达贯穿整个发育过程。并且这些细胞分裂素响应基因的启动子中普遍存在生长素响应顺式作用元件(AuxREs),表明了生长素与细胞分裂素在调控根再生过程中的协同作用。为了更好地理解杨树根再生过程中细胞的分化路径,研究团队采用了拟时序轨迹分析方法,成功绘制了从形成层细胞到根原基细胞的分化路径,展示了细胞分化的复杂性和动态性。同时,研究还发现了两个潜在关键基因SAC56和LOS1,它们有望为未来增强植物根系再生提供新的解决方案和思路。

总的来说,这项研究通过空间转录组学技术,为植物根再生研究提供了新的思路,为我们深入理解植物再生的分子机制提供了新的视角和启示。

图1-建立杨树根再生的空间转录组图谱

图2-不定根发育过程中的空间转录组分析揭示了激素基因表达的区域分布特征

期刊名称:cell proliferation.

影响因子:5.9

合作单位:中国医科大学盛京医院

研究部位:大鼠胚胎

研究方法:空间转录组、免疫荧光、CCK-8、WB、ROS检测等

百迈客生物为该研究提供了空间转录组测序服务。

研究背景

肛门直肠畸形 (ARM) 是儿童常见的先天性消化道畸形,发病率为 1/5000。ARM 的病因仍然难以捉摸,其发病机制与遗传和环境因素有关。最近的研究强调了遗传调控在这一过程中的关键作用。ARM 通常发生在妊娠 4-8 周,主要在出生后诊断,通常需要手术干预作为治疗。然而,ARM 患者的长期术后结局并不理想,通常会导致并发症,例如大便失禁和慢性便秘。这些并发症对受影响儿童的生活质量和社会心理发展有重大影响。作者的空间转录组学分析确定了铁死亡的发生,这是一种铁依赖性的程序性细胞死亡,其特征是活性氧 (ROS) 和脂质过氧化产物在 ARM 后肠内积累。作者假设这个过程受活化 C 激酶受体 1 (Rack1) 的调节,细胞质蛋白与鸟嘌呤核苷酸结合蛋白有相似之处。它在细胞生长、分化、信号传导和免疫反应中发挥着多种作用,并且在胚胎神经发育中具有潜在的意义。然而,以前的研究没有报道 Rack1 在铁死亡调节中的作用。因此,它在胚胎消化道发育和 ARM 形成中的作用需要进一步探索。

材料方法

使用Wistar 大鼠,在 ARM 组中,大鼠在 GD 10开始口服 1% ETU 125 mL/kg,对照组接受等剂量生理盐水。从 GDs 14-16取胚胎。

1、空间转录组测序剖宫产后,立即将取出的胚胎置于冷生理盐水中以去除表面血。将胚胎以水平矢状方向放置在含有预冷OCT的包埋盒中储存在 -80°C 冰箱中。共计6份样品,切片包括尿道和后肠层。2、免疫荧光

选择清晰全面显示尿道、后肠、URS 和尿道回瘘的石蜡切片进行染色。

研究结果

1.空间转录组测序的注释聚类

在这项研究中,作者在 GDs 14-16 (称为 N14-16) 上使用正常的 Wistar 大鼠胚胎,在 GDs 14-16 (称为 A14-16) 上使用 ETU 诱导的 ARM 胚胎进行空间转录组测序。制备大鼠胚胎的 6 个冷冻中矢状切片,每个 10 μm 厚。这些切片包括尿道和后肠层,提供了特定时间点泄殖腔发育的全面视图(图 1A)。使用 10× Genomics Visium 空间转录组技术,然后进行组织透化、cDNA 合成和文库构建,作者成功地捕获了正常和 ARM 胚胎中的视觉基因转录数据,主要来自泄殖腔区域。为了确保来自同一区域的各种切片样本之间的可比性和一致性,作者进行了聚类注释,产生了七个不同的聚类。这些集群包括泄殖腔区域内的五个特定区域(集群 0-4),即尿道、后肠、膀胱、URS 和生殖器结节。此外,两个簇 (簇 5 和 6) 对应于椎体和神经管区域 (图 1A)。平均而言,每个解剖区域覆盖 3005 个点,每个点捕获 16,905 个基因(图 1B)。

图1-空间转录组测序的注释聚类

2.正常组和 ARM 组之间的 DEG 筛选

鉴定 DEG 的标准被确定为绝对对数2 倍变化 (|log2FC|) ≥ 0.58 且显著性水平为 p< 0.05. 这种筛选导致了差异火山图的创建,以说明基因表达的改变。在 GDs 14、15 和 16 的后肠发育背景下,作者分别鉴定了 91、439 和 119 个基因,它们在这些时间点表现出不同的表达谱(图 1C)。值得注意的是,Rack1 (Gnb2l1) 在 GDs 15 和 16 上在 ARM 组后肠内的表达降低。为了进一步探索潜在的分子相互作用,作者进行了全面的 PPI 分析。通过利用 BC 值作为排名标准,作者突出了最显着的差异表达后肠基因(图 1D)。枢纽基因,在环状排列中用粉红色节点表示,包括 Uba52、Rack1 和 Tpt1,在后肠发育的 GDs 15 和 16 期间,每个基因在基因网络中都具有显着的中心性。值得注意的是,Rack1 表现出卓越的连通性,在 GD 15 和 16 的 PPI 网络中跻身前五名基因之列。

3.在 GD 15 上验证后肠部分 DEGs

图 2A-E 全面说明了 GD15 截面泄殖腔区域中前五个基因的蛋白质表达模式和定位:Rack1、Npm1、Eef1b2、Uba52?和?Tpt1。这些数字是使用免疫荧光染色获得的。值得注意的是,这 5 种蛋白质在 N15 泄殖腔区域的尿道和后肠上皮内均表现出位点特异性表达。除?Tpt1?外,其他 4 种蛋白在 AM 区域内表现出表达水平升高。此外,观察到这些蛋白质离散分布在 URS 的下肢和后肠的间质附近。相比之下,这五种蛋白的表达在 A15 泄殖腔区域的尿道和后肠上皮内明显下降,伴随着尿道直瘘部位的表达水平降低 (p < 0.05)。图 2F 显示了平均光密度 (AOD) 的半定量评估,特别是在后肠结构域内。

图2-在 GD 15 上验证后肠部分 DEGs

4.PROGENy 算法预测后肠中 MAPK 信号通路的集中富集

PROGENy 算法用于通过下游基因表达的变化评估信号通路的活性。作者获得了正常组和 ARM 组 GDs 14-16 样本中不同通路的活性水平评分。在使用 NNMF 对后肠区域(N14 因子 16、A14 因子 15、N15 因子 15、A15 因子 20、N16 因子 18 和 A16 因子 10)进行聚类分析中,PROGENy 算法显示与 MAPK 信号通路呈强正相关,表明 MAPK 信号在后肠中显著富集(图 3A)。从这些区域提取来自 Erk、P38、JNK 和 Erk5 家族的 12 个成员分子的定位表达模式。具体来说,Mapk3 、 Mapk6 和 Mapk14 主要富集在泄殖腔区域。这些蛋白质的免疫荧光验证证实了它们在尿道和后肠区域的特异性表达,在 URS 和间质区域的表达相对较弱,这与 PROGENy 预测一致(图 3B)。

图3-PROGENy 算法预测后肠中 MAPK 信号通路的集中富集用

5.通过细胞死亡基因定位探索 Gpx4 的时空表达模式

在基因集富集分析(GSEA)数据库中,细胞死亡基因集包含161个基因,其中 7 个细胞死亡相关基因是从基因集与GD 15上簇1中的 DEGs 交集中获得的(图 4A)。圆形热图显示了与聚类1的6个样本相同区域内的细胞死亡基因的表达谱。值得注意的是,发现谷胱甘肽过氧化物酶家族的关键成员?Gpx4?在 GD 15 的簇 1 中下调(p < 0.05;图 4B)。免疫荧光染色显示 Gpx4 蛋白在尿道和后肠上皮以及 AM 区域的显着定位,在 URS 中观察到的分布相对较浅。在 ARM 组的泄殖腔中观察到 Gpx4 阳性信号的减少(图 4C)。AOD 分析表明,在 GDs 15 和 16 上,后肠中 Gpx4 表达在统计学上显着降低(p < 0.05;图 4D)。

图4-通过细胞死亡基因定位探索 Gpx4 的时空表达模式

6.PD-L2 过表达抑制肿瘤细胞凋亡并促进对 EGFR-TKI 的耐药

N15 胚胎石蜡切片的双免疫荧光染色显示 Rack1 和 Gpx4 蛋白在尿道和后肠上皮内共定位。该结果表明 Rack1 在调节这些组织中的铁死亡中的潜在作用 (图 4E)。随后,进行显微解剖以获得正常和 ARM 胚胎的后肠组织。透射电子显微镜 (TEM) 显示 ARM 组细胞线粒体体积减小,线粒体密度增加,线粒体嵴减少。这些观察结果与与铁死亡发生相关的线粒体形态变化一致(图 4F)。

7.Rack1 在 GDs 14 和 16 上的时空表达谱

之前描述了 Rack1 蛋白在 GD 15 泄殖腔区的定位(图 2A),作者进一步研究了它在 GDs 14 和 16 泄殖腔区的定位。在正常胚胎 (N14) 中,Rack1 阳性信号主要在尿道和后肠的上皮细胞中观察到,后肠远端的浓度较高。这些信号也分散在 URS 和间充质细胞内。在 ARM 胚胎 (A14) 中,在 URS 尖端、后肠和尿道上皮观察到 Rack1 阳性细胞(图 5A)。比较分析显示,N14 和 A14 组之间 Rack1 阳性信号的 AOD 没有显着差异(图 5B)。在 GD 16 (N16) 的正常大鼠胚胎中,Rack1 表达在尿道和后肠上皮中仍然突出,但在 URS 和周围间充质区域受到限制(图 5A)。值得注意的是,A16 后肠区域的荧光强度降低 (p < 0.05),如图 5B 所示,这说明了后肠区域的半定量 AOD 结果。

图5-Rack1 在 GDs 14 和 16 上的时空表达谱

8.敲低 Rack1 诱导肠上皮细胞铁死亡

在 IEC-6 细胞中转染 si-Rack1 后,使用 TEM 观察细胞超微结构。si-Rack1 组表现出完整的细胞和核膜,线粒体大小减小,线粒体密度增加。此外,线粒体嵴减少或不存在,类似于 erastin 处理后观察到的特征(图 5C)。如 CCK-8 测定中观察到的 Rack1 敲低导致细胞活力降低,LDH 测定所示,细胞毒性增加(p < 0.05;图 5D)。使用 FerroOrange 探针的荧光分析表明 si-Rack1 组细胞内亚铁离子浓度升高,在 Fer-1 处理后降低(p < 0.05;图 5E)。使用 DCFH-DA 探针测量细胞内 ROS 水平显示 si-Rack1 组的 ROS 水平较高,在 Fer-1 处理后下降(p < 0.05;图 5F)。Liperfluo 探针评估揭示了 Fer-1 能够减轻 si-Rack1 组中升高的脂质过氧化物水平 (p < 0.05;图 5G)。荧光强度定量结果如右图所示。

9.Rack1 敲低可增强 P38 磷酸化并调节下游 Nqo1/Gpx4 表达

如前所述,MAPK 信号通路在后肠区域显着富集(图 3A)。在 IEC-6 细胞中转染 si-Rack1 后,使用 MAPK 信号通路 PCR 阵列在 mRNA 水平上鉴定受 Rack1 影响的下游分子。使用阈值 |log2FC|≥ 2 和 p < 0.05 用于 PCR 阵列差异基因筛选,作者观察到 si-Rack1 组中 P38δ (Mapk13 encoding) 的统计学显着升高(图 6A、B)。Western blot 分析显示,Rack1 敲低后磷酸化 P38 水平增加(图 6C、D),表明对 Rack1 的干扰增强了 P38 磷酸化,从而激活了 IEC-6 细胞中的 P38-MAPK 信号通路。随后,使用铁死亡 PCR 阵列筛选 si-Rack1 和 doramapimod 处理组之间表现出 mRNA 水平变化的基因,揭示了总共 7 个基因(图 6E)。此外,这 7 个基因的表达丰度数据与现有研究报告相结合,将 Nqo1 确定为下游分子,以供进一步研究。Western blotting 分析显示,doramapimod 处理逆转了 Rack1 敲除诱导的 Nqo1 蛋白水平降低(图 6F)。此外,在 si-Rack1 组中观察到的 Gpx4 降低被 doramapimod 抑制,并通过 2-HBA 处理恢复(图 6G)。

图6-Rack1 敲低可增强 P38 磷酸化并调节下游 Nqo1/Gpx4 表达

10.Rack1?通过 P38 和 Nqo1 介导肠上皮细胞中的铁死亡

在 IEC-6 细胞敲低 Rack1 的同时,使用 doramapimod 和 2-HBA 进行拯救实验。结果显示,与单独的 Rack1 敲低相比,添加 doramapimod 和 2-HBA 导致细胞活力增加和相对 LDH 含量降低 (p < 0.05;图 6H,I)。此外,在添加 doramapimod 和 2-HBA 后,细胞内亚铁离子浓度降低,同时 ROS 和脂质过氧化水平降低(p < 0.05;图 6J-L)。这些发现表明,Rack1 通过P38信号通路和 Nqo1 调节细胞内铁含量和脂质过氧化,从而介导肠上皮细胞的铁死亡。

研究总结

本研究利用空间转录组学技术对 GDs 14-16 期间的正常和 ARM 大鼠胚胎样本进行测序。作者在后肠区域鉴定了具有高连接性的新枢纽基因,即?Rack1 、 Uba52 、 Tpt1 、 Npm1?和?Eef1b2。相比之下,作者观察到 MAPK 信号通路的显着富集和 Gpx4 在后肠区域的差异表达。值得注意的是,Rack1?在 GDs 15 和 16 的 ARM 后肠中表达降低,通过 P38/Nqo1/Gpx4 轴升高细胞内铁、ROS 和脂质过氧化水平,最终诱导肠上皮细胞铁死亡,并可能影响 ARM 后肠发育。这些发现增强了作者对 ARM 发病机制的理解,并对推进 ARM 产前诊断和治疗策略的研究具有重要意义。

]]> 文章标题:Molecular and spatial signatures of human and rat corpus cavernosum physiopathological processes at single-cell resolution

文章标题:Molecular and spatial signatures of human and rat corpus cavernosum physiopathological processes at single-cell resolution研究背景

阴茎勃起是一个复杂的生物学过程,整个过程需要神经、内分泌、血管和阴茎海绵体组织精密调节、协调完成。海绵体损伤可引起多种疾病,包括影响了5%~22%男性的阴茎勃起功能障碍(ED)。

ED不仅影响患者身心健康以及家庭和谐,还可能是心血管疾病的先兆。虽然目前已经知道在勃起发生和维持中不同功能区域的作用,但以往研究大多都依赖于解剖观察、影像学检查,以及少数基因或蛋白质的表达模式分析,缺乏全面的分子水平分析。

此外,多数ED相关研究是基于大鼠模型的,但当前对于大鼠和人类间阴茎海绵体(CC)的解剖学和信号网络差异认识尚不清晰。因此,为了更好的使用大鼠模型开展研究,有必要深入研究大鼠阴茎海绵体的结构/功能调控与人类的异同。

材料方法

研究材料:4例阴茎癌患者,3例健康志愿者,10例DMED(糖尿病性勃起功能障碍)患者;4只健康大鼠,6只DMED大鼠模型。

研究方法:Masson/H&E染色(n=7),scRNA-seq(n=12,3例健康人类CC/3例DMED人类CC,3例健康大鼠CC/3例DMED大鼠CC),空间转录组技术(BMKS1000,n=3,1例阴茎肿瘤患者、1例勃起功能正常雄性大鼠以及1例DMED模型大鼠)等。

验证实验:包括油红O/尼罗红/菲律宾链霉菌染色、不同硬度ECM条件下培养的FB细胞形态信息及bulk RNA-seq数据、免疫荧光、超声弹性成像。

研究结果

1.人类和大鼠CC细胞和空间特征

通过scRNA-seq数据,研究者在人类CC(阴茎海绵体)中鉴定出7种类型细胞,仅在大鼠CC中发现一小部分中性粒细胞和B细胞。使用scRNA-seq数据对空间转录组数据进行注释(CellTrek),研究者得到了人类和大鼠CC样本空间细胞分布图谱(level3,20μm分辨度),发现虽然人类和大鼠CC中的细胞类型相似,但每种类型细胞比例、空间分布特征存在异质性。

图1-通过scRNA-seq和空间转录组技术得到的人类,以及正常/DMED条件下大鼠的CC细胞全局表达谱

2.人类和大鼠CC组织中的空间异质性

作为一种特殊的血管窦结构,当前已初步认识到CC上不同区域的类型不同。得益于空间转录组技术,研究者发现人类CC组织中SVG(空间差异基因)top(如CCL18、PLA2G2A、C3)主要在不同类型细胞中表达,但有一些表现出空间分布特异性的基因并没有在scRNA-seq数据中表现出细胞类型特异性;人类CC组织3个代表性区域中,不同区域的细胞比例不同,如区域I(海绵体动脉区域)EC(内皮细胞)占比更高,而区域III(白膜附近区域)包含更少的FB(成纤维细胞)但SMC(平滑肌细胞)丰富。大鼠CC组织也表现出相似的情况(大鼠CC中缺乏梳状中隔和明显的海绵体动脉,研究者根据人类CC代表性区域的空间位置,在大鼠CC中也划分出可比较的3个代表性区域)。

图2-人类CC组织的转录特征和空间异质性

3.根据scRNA-seq数据比较人类和大鼠CC中的细胞类型

多数勃起调控研究是基于大鼠模型的。为了理解大鼠和人类间CC微环境的异同,研究者通过分析scRNA-seq数据中的人—大鼠同源基因,发现虽然人类和大鼠物种不同,但CC中相同类型细胞仍可以聚成同一簇,进一步分析发现人类和大鼠CC中相同类型细胞的转录相似性>70%且正相关,表明在多数情况下,使用大鼠模型模拟、研究人类CC微环境的转录调控是可接受的。然而,人类和大鼠CC中相同类型细胞的DEGs(差异表达基因)top并不一致,提示当研究者更关注一个或几个基因或通路时,使用大鼠模型要特别注意。

附录图7-scRNA-seq数据评估得到的大鼠和人类CC间相似性和差异性

4.比较人类和大鼠CC空间转录组全局

通过分析空间转录组数据中的人—鼠同源基因,研究者找到人类和大鼠共有的459个top SVG,大多数SVG并不是细胞类型特异的,其中EC、FB和SMC是表达这些SVG最多的3种类型细胞。富集分析结果显示,基础生物学过程如“translational initiation”、“extracellular structure organization”以及“protein targeting”,在人类和大鼠CC组织的空间转录组数据中是保守的;人类特异SVG主要与炎症响应有关,而这些SVG的大鼠同源基因主要与代谢过程有关。

图3-比较大鼠和人类CC微环境中的空间差异基因和信号通路

5.人类和大鼠CC微环境中的细胞—细胞互作分析

为了研究、比较人类和大鼠间CC微环境的复杂信号网络,研究者使用scRNA-seq数据进行CellChat分析,发现大鼠CC中的细胞互作数量虽然小于人类,但细胞互作强度是相似的。基于这些互作的表达模式,研究者进行简单的分类,发现虽然胞外基质相关的互作整体强度与细胞类型间配体-受体强度相当,但两者基因组成是有差异的;血管生成相关的互作整体强度在人类和大鼠中没有差异,但基因组成存在差异,如大鼠CC微环境中是主要是VEGFB表达,而人类CC微环境中高表达的是VEGFA和IGF1。

空间转录组数据显示,VEGF配体主要集中富集在人类CC中的海绵体动脉(区域I)附近,而在蛋白质水平,VEGFA和IGF1并不共定位。大鼠中VEGF和IGF基因的空间分布模式与人类的相似,但蛋白质水平上区域I中存在高浓度的VEGFA和IGF1。此外,免疫相关的互作在人类CC与大鼠CC中表现出相似或者更高的整体信息流,但一些配体亚型在大鼠中高表达。

这些scRNA-seq数据的分析结果与基于空间转录组数据SVG的富集分析结果高度一致。

图4-配体-受体对分析显示人类和大鼠CC组织中的细胞—细胞通讯

6.EC表现出显著的空间异质性和物种差异

根据以往的解剖观察以及scRNA-seq数据分析,可知CC中包含3种类型EC(内皮细胞),包括GJA5+ EC(动脉内皮细胞)、SELP+ EC(静脉内皮细胞)以及KIT+ EC(海绵体窦内皮细胞)。人类CC中GJA5+ EC占比最低,主要分布在海绵体动脉区域;SELP+ EC主要分布在白膜区域;KIT+ EC广泛分布。但大鼠CC中,Selp+ EC比例更高,Gja5和Kit可能并不是有用的静脉和CC内皮细胞标志物。基于scRNA-seq数据进行GO分析,研究者发现不同类型EC富集了不同功能,多数细胞类型特异性的term(条目)在人类CC中并没有空间分布异质性,但一些特殊term在大鼠CC中表现出空间分布异质性。

附录图10-人类和大鼠EC簇间的物种相似性和异质性

7.SMC表现出显著的空间异质性和物种差异

根据以往研究结果,研究者将CC中的SMC(平滑肌细胞)簇分为VSMC(血管平滑肌细胞)和CCSMC(海绵体小梁平滑肌细胞)。数据分析结果显示,两种类型SMC在物种间存在显著差异,其中人类CCSMC高表达DES,VSMC高表达RGS5;大鼠CCMS和VSMC可通过Igfbp2和Rgs5区分;蛋白质水平上,CCSMC与VSMC不同,后者不表达肌动蛋白或肌球蛋白;根据SMC的SVG空间分布模式,发现ACTC1/Actc1只在人类CCSMC中表达;前期研究发现ADRA2A在人VSMC表达,ADRA2C在人CCSMC中表达,空间转录组数据也验证了这一发现,但大鼠CC中Adra2a并没有表现出细胞类型特异性而Adra2c的表达未检测到,提示在这个方面大鼠并不是合适的研究模型。

图5-人类和大鼠SMC簇间的物种相似性和异质性

8.人类和大鼠FB有相似的聚类特征和空间分布,但亚型比例不同

近期,CC的FB(成纤维细胞)成为研究热点,但对其空间和物种异质性仍不清楚。研究者根据PI16、APOE及其他载脂蛋白、COMP的表达情况,将人类CC FB分成3种亚群。空间转录组数据分析结果显示,人类CC中3种FB亚群空间分布模式不同,富集的功能也不同;大鼠CC FB表现出与人类CC FB相似的亚群和标志基因,但每种亚群的比例与人类显著不同。

APOE与脂滴转运密切相关。油红O染色显示大鼠CC中脂滴位置与Apo+ FB的空间分布高度一致,且都在白膜下富集;免疫荧光染色结果显示大多数脂滴与APOE蛋白共区域化出现且在白膜下有更高的富集,特别是在区域III(左右CC连接区域);人类CC中APOE分布特征与大鼠类似但表达更广泛。

前期研究成果显示,FB是人类CC中最强的外向信号源,在调控微环境稳态中起到重要作用。因而,FB表型转变可能与CC结构和功能变化密切相关。通路活性分析显示PI3K通路活性分值与APO+ FB有相似的空间分布模式,而TNF-α和TGF-β的空间分布模式与之相反;空间上CCSMC与FB相距较远(level13,100μm分辨度分析FB生态位),而GJA5+ EC、VSMC、SWC(Schwann细胞)和T细胞与COMP+ FB空间距离较近,表明COMP+ FB与神经和血管密切相关;CXCLs、CCN2以及C3与3种FB亚群生态位正相关,但CCN5和C7与COMP+ FB生态位负相关,GREM1不与PI16+ FB或APO+ FB相关但与COMP+ FB生态位显著正相关。

图6-CC中不同成纤维细胞亚群表现出不同的空间分布特征

9.CC中机械力信号存在空间异质性,并调控FB表型转变

以往研究表明病理条件下YAP信号诱导FB-肌成纤维细胞表型转变,但这不能完全解释生理条件下存在着的多种FB亚型,特别是有高脂质代谢活性的APO+ FB。有报道ECM(胞外基质)机械力调控多种细胞类型的脂质代谢。

本研究中,研究者发现COMP+ FB生态位显著富集了“integrin-mediated signaling pathway”和“response to mechanical stimulus”term;人和大鼠CC中ECM/细胞组成比例表现出明显的空间异质性;空间转录组数据和免疫荧光染色结果类似,靠近阴茎背神经血管束的上极区域显示出较低的纤维化水平,而远离背神经血管束的显示出较高的纤维化水平;空间转录组数据和超声弹性成像结果都表明,APO+ FB与更柔软的组织硬度有关,而COMP+ FB与更硬的组织有关;不同胞外基质硬度培养下的CC FB形态不同,bulk RNA-seq数据显示机械应激显著改变了FB的转录状态,一些参与调控脂质代谢的基因与低机械力信号有关;scRNA-seq数据分析结果显示APO+ FB分值随组织硬度增加而降低,COMP+ FB分值随组织硬度增加而增加;染色结果显示随着组织硬度增加,FB中的中性脂质和胆固醇累积降低。

综上,这些结果表明机械力信号直接参与调控FB的表型转变。

图7-局部机械力信号强度决定了这个区域内成纤维细胞的表型

10.人类和大鼠CC经历了相似的DMED病理变化

为了更好的认识DMED病理条件下,人类和大鼠CC微环境发生的变化是否与每种CC细胞类型中发生的分子水平变化相一致,研究者通过分析scRNA-seq数据,发现DMED大鼠模型和DMED患者都经历了显著的纤维化以及细胞组分丢失,但两者间的转录组差异显著。富集分析结果显示,仅DMED大鼠模型富集了“extracellular structure organization”;“actin cytoskeleton or organization”和“oxidative phosphorylation”仅在人类DMED患者SMC中发现,“regulation of MARK cascade”仅在DMED大鼠模型SMC中富集;“rhythmic process”仅在人类DMED患者FB中富集,“leukocyte activation”仅在DMED大鼠模型FB中富集。

空间转录组数据显示DMED大鼠模型阴茎中,除尿道以外的组织区域转录表达水平整体降低,而scRNA-seq数据显示DMED状态细胞的转录水平高于正常状态的细胞,这或许意味着,可能是由于单位面积上细胞数量降低,导致空间转录组数据出现转录水平降低的现象。

附录图13-通过scRNA-seq和空间转录组评估DMED条件下CC的病理变化

研究总结

本文绘制了人类和大鼠阴茎海绵体(CC)的生理、病理条件下的空间转录组图谱,结合多组学数据,系统比较了两个物种间的异同。本研究成果为人类、大鼠阴茎海绵体的分子解剖学,以及跨细胞类型和区域的信号网络提供了清晰洞见。同时在分子水平比较了人类和大鼠的阴茎海绵体异同,为理解动物模型的可用性提供基础数据,推动临床前实验和临床转化更高效、可靠。文中还阐述了CC中机械力信号的空间分布异质性,并确认ECM机械信号可以调节FB表型转变,提出靶向APO+ FB或可成为未来治疗DMED的有效手段。最后,研究者也明确指出了本文中研究的局限性,为后续研究指明了方向。

参考文献:

Yin et al, Molecular and spatial signatures of human and rat corpus cavernosum physiopathological processes at single-cell resolution. Cell Rep. 2024 Sep 24;43(9):114760. doi: 10.1016/j.celrep.2024.114760. Epub 2024 Sep 18.